তিনটি অনভিজ্ঞ যুদ্ধবাজ শক্তি

বক্ষমান কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি বলে এসেছি, হিজরী বারো শতকের ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা ও চারিত্রিক দিক থেকে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা, অধঃপতন-অনিয়ম, অরাজকতা, লুটতরাজ, বিক্ষিপ্তাবস্থা ও অক্ষমতার এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল, যাকে কোনো সমাজ, জাতি ও শাসনব্যবস্থার মুমূর্ষাবস্থা কিংবা নাভিশ্বাস বলা যেতে পারে। মোঘল সালতানাত একটি মুসলিম শাসকবংশের সুদীর্ঘ ও ক্ষমতাধর নেতৃত্বের স্মৃতিফলক (Symbol বা নমুনা) হয়ে বেঁচেছিল। যার পিছনে না ছিল কোনো শক্তি-ক্ষমতা! না সম্ভ্রমবোধ আর না উৎসাহ-হিম্মত। বাহ্যতঃ সে সময় মোঘল সালতানাতই নয় বরং গোটা অঞ্চলের ভাগ্য নির্ধারণকারী ছিল তিনটি অনভিজ্ঞ যুদ্ধবাজ শক্তি। এগুলো যথাক্রমে মারাঠী, শিখ ও জাঠ।

মারাঠী

মারাঠীদের তৎপরতা প্রথমে দাক্ষিণাত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এদের গুরুত্ব একটি নিয়মতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকারের বিরুদ্ধে এক ‘বিদ্রোহী গ্রুপ’ (AGITATORS) ও গুপ্তচোরা গেরিলাশক্তি অপেক্ষা বেশি ছিল না। সেই মারাঠীরা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা, ভাগ্যপরখকারী যুদ্ধবাজ নেতাদের পারস্পরিক শক্তিপরীক্ষা এবং রাজত্বের আমীর-উমারাদের অদূরদর্শিতার কারণে (যারা প্রতিপক্ষকে অপমান করা কিংবা পরাজিত করার অভিপ্রায়ে মারাঠীদের দ্বারা কাজ নিত) ভারতীয় উপমহাদেশেব্যাপী এমন একটি বৃহৎ শক্তি হয়ে যায়, যে দিল্লীর সিংহাসন দখল এবং সেই শূন্যতা পূরণ করার স্বপ্ন দেখতে থাকে, যা মোঘল শাসকদের সামরিক শক্তির দুর্বলতা ও ব্যবস্থাপনার অযোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলো।

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে (১১৭০ হি.) মালিহার রাও হাওলাকর ও রঘুনাথ রাও উত্তর ভারতে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয় এবং জাঠদের সাহায্যে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে (১১৭১ হি.) দিল্লী আক্রমণ করে বসে। নাজীবুদ্দৌলাহকে বাধ্য হয়ে

সন্ধি করতে হয়। এরপর তারা পাঞ্জাবের পথ ধরে। যা ছিলো ঐ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধকবলিত এলাকার প্রবেশপথ, যেখান দিয়ে বিজেতা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করতে থাকেন এবং তখন পর্যন্ত যে অঞ্চল কোনো অনৈসলামিক শক্তির পদানত হয়নি। তারা ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে লাহোর দখল করে নেয় এবং আদীনাহ বেগকে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত করে। আদীনাহ বেগের মৃত্যুর পর তারা সবাজী সিন্ধীকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত করে।

সফদার জঙ্গের ইশারা ও মদদে মারাঠীরা প্রথমে (দিল্লীর শোভা বৈচিত্র্য, উলামা-মাশায়েখের কেন্দ্রস্থল) দোয়াবাতে প্রবেশ করে। এবার দাতাজী সিন্ধী ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্য থেকে এসে গোটা হিন্দুস্তানে জয়ের ঝাণ্ডা উত্তোলন করে। প্রথমে রোহিলাখণ্ড ১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে উধহ যাত্রা করে এবং সে ইচ্ছায় যমুনা অতিক্রম করে। ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১১৭২ হিজরীতে যখন সমুদ্র অতিক্রমণের যোগ্য হয়, সেখান দিয়ে গোবিন্দ রায় বন্দিলাকে বিশ হাজার সৈন্যসহ রোহিলাখণ্ডে নামিয়ে দেয়। সে রাম গঙ্গা থেকে নেমে এসে দিল্লীর অনতিদূরে আমরোহা পর্যন্ত অঞ্চল লুট করে নেয়।

২৪ জুন ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে (৯ যিলহজ্জ ১১৭৩ হি.) মারাঠীরা রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করে। দূর্গরক্ষী ইয়াকুব আলী খান দূর্গকে তাদের হাতে ছেড়ে দেয়। ভাও দূর্গের দায়িত্বভার শঙ্কর রাওয়ের কাছে ন্যস্ত করে। সে রাজকীয় খাস বিচারালয়ের রৌপ্য নির্মিত বৈচিত্র্যময় ছাদ নামিয়ে ফেলে এবং টাকশালে পাঠিয়ে দেয়। কুদাম শরীফ ও হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার দরবারে সোনা-রূপার যত আসবাবপত্র ছিল, সবই হাতিয়ে নেয়। ১০ নভেম্বর ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ (১১৭৪ হি.) দ্বিতীয় শাহজাহানকে অপসারণ করে শাহ আলম আলী গোহার -এর যোগ্য উত্তরসূরী মির্যা জোয়ানবখতকে সিংহাসনে বসায়। সে স্বয়ং তৈমুরী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করত। আর সে তা করতেও পারত। কিন্তু তার বিচক্ষণ সেনারা তাকে এ ইচ্ছা থেকে বিরত রেখেছিল। কেননা এতে সারা দেশে হৈ চৈ পড়ে যেত। আর প্রজা সাধারণ বাবরী সিংহাসনে কোনো মারাঠী নেতাকে উপবিষ্ট দেখে সহজে মেনে নিতে পারত না। সে সময় মারাঠীদের দৌরাত্ম্য ও আস্ফালন যে বিস্তৃতি লাভ করেছিল, তা না ইতোপূর্বে কখনো হয়েছিল আর না পরবর্তী কোনো সময়ে। এর উত্তর সীমান্ত ছিল প্রতিরুদ্ধ ও হিমালয় পাহাড়। দক্ষিণ দিকে উদীয়মান উপদ্বীপ দাক্ষিণাত্যের পিছনের অংশ অর্থাৎ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যেসব অঞ্চল এই সীমানার মধ্যে স্বাধীন ছিল, সে তার ট্যাক্স আদায়কারী ছিল। তাদের কাছে অভিজ্ঞ সেনা কর্মকর্তা ছিল। ইউরোপের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দশ হাজার সৈন্যও ছিল তাদের নিকট। পানিপথের যুদ্ধে তাদের নিকট পঞ্চান্ন হাজার অশ্বারোহী পনেরো হাজার পদাতিক, দুইশ’ কামান (দূর্গ ধ্বংসকারী কামান ছাড়া) সঙ্গে ছিল। রাজপুতদের সৈন্যও তাদের সঙ্গ নিয়েছিল। এভাবে সব মিলিয়ে তিন লাখ যোদ্ধা তাদের পতাকাতলে ও নেতৃত্বাধীন ছিল। অধিকন্তু মারাঠীদের মানসিকতা বাদশাসুলভ ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন ছিল না। ভারতবর্ষের এক ঐতিহাসিকের ভাষায় ‘তারা ছিল খানিক বাদশা; খানিক লুটেরা।’ জনগণের সেবা, সৃষ্টিজীবের সহমর্মিতা, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু হেফাজতের প্রাচীন ও উত্তরাধিকারমূলক ধারাবাহিকতা, (যা জাঁকজমক ও বিলাসিতার মুহূর্তগুলোতেও স্বাধীন রাজা-বাদশাহ ও শাসকদেরকে এক পর্যায়ে হেফাজত করতো এবং লাগাম টেনে ধরতো) সে সঙ্গে গৌরবোজ্জল ঐতিহাসিক পটভূমি (Back Ground) না থাকা এবং সুউচ্চ ও স্বচ্ছ সৃজনশীল, গঠনমূলক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে, তদুপরি পৌত্তলিকতা, হিন্দু ধর্মমত ও সংস্কৃতি (Hindu Revivalism) পুনর্জীবিত করার আগ্রহ-উদ্যম তাদের মধ্যে আগ্রাসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা মীমাংসায় তড়িঘড়ি ও অসহিষ্ণুতার বদস্বভাব জন্ম দিয়েছিল। লুণ্ঠিত সম্পদ ও এর মোহ ছিল তাদের জাতীয় দুর্বলতা।

মারাঠীদের যুদ্ধবাজিতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই প্রভাবিত হয়ে পড়ত। গ্রামগুলোকে নির্বিচারে লুণ্ঠন করা, মানুষের হাত-পা, নাক-কান কেটে নেওয়া তাদের জন্য অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। আক্রমণকারীদের লালসার শিকার হতো জাতি-ধর্মের পার্থক্যবিহীন গোটা নারী সমাজ। এখানেও সব ধরনের সীমালঙ্ঘন করে পাশবিকতা ও হিংস্র বর্বরতার প্রদর্শনী চলতে থাকে। বাংলার প্রসিদ্ধ কবি ‘গঙ্গারাম’ বাঙালীদের উপর তাদের নানা আক্রমণের পর্যালোচনা করে এসব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

পর্তুগালের লেখকগণও মারাঠীদের চরিত্র-বিধ্বংসী লোমহর্ষক কর্মকাণ্ডের উপর নিজেদের বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। মারাঠীদের কর্তৃত্ব-শক্তির বিরাট অর্থনৈতিক প্রভাব পড়ে জনসাধারণের উপর। মাওলানা গোলাম আলী আযাদ বলঘারামীর উক্তি মতে- “তাদের ইচ্ছা ছিল, যতদূর তাদের সাধ্য-ক্ষমতায় কুলায়, তারা সৃষ্টিজীবের অর্থনৈতিক পথগুলো অবরুদ্ধ করে নিজেদের করায়ত্বে নিয়ে নিবে।” মারাঠীরা মোঘল সালতানাতের সেসব দূর্দশাগ্রস্থ এলাকা থেকে এক-চতুর্থাংশ খাজনা উসুল করতো, যারা ছিল তাদের দয়া ও করুণাভিখারী।

মারাঠীদের আক্রমণ কেবল সামরিক স্থাপনা ও জনসাধারণের শোষণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তারা হিন্দু ধর্মমত ও সংস্কৃতির ‘পুনর্জীবন দান’ (Revivalism) এর উপরও ভিত্তিশীল ছিল। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা শিবাজী সম্পর্কে মাউন্ট রেস্টওয়াট এলফানেস্টন (বোম্বাই গভর্নর) তার ভারত ইতিহাসে লিখেন, ‘তাদের মানসিকতা হিন্দু (পৌত্তলিক) উগ্রবাদের দীক্ষা পেয়েছিলো। এই মানসিকতায় বাধ্য হওয়ার কারণে তারা মুসলমান ও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি এর প্রতি চরম ঘৃণা-বিদ্বেষ আর হিন্দু সম্প্রদায়ও তাদের রীতিনীতির প্রতি গভীর আকর্ষণ রাখতো। এই উন্নতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তাদের এই মানসিকতা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এত সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছিলো যে, তারা দেবদেবীর মূর্তি বানালো এবং অবতারদের অলৌকিকতা-কারামত ও দেবতাদের সাহায্যের দাবী করলো।’

পানিপথের যুদ্ধে শেষ ফায়সালা হওয়ার পূর্বে এবং অবস্থা-পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা ভেবে তারা নবাব সুজাউদ্দৌলাহর মাধ্যমে (ইতোপূর্বে যার মনে মারাঠীদের ব্যাপারে নমনীয়তা ছিল) শাহ আবদালীর সঙ্গে আপস মীমাংসার চেষ্টা করলো। সুজাউদ্দৌলাহ ক্রমাগত এসব অভিজ্ঞতা ও নিগুঢ় বাস্তবতার ভিত্তিতে তাদেরকে যে জবাব দিয়েছেন, তাতে মারাঠীদের জাতীয় চেতনা, মানসিকতা এবং তাদের বিজয়-সাফল্যের প্রভাব ও ফলাফলের চমৎকার এক চিত্র অঙ্কিত হয়। নবাব সুজাউদ্দৌলাহ বলেন, ‘দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ দীর্ঘকাল ধরে ভারতের উপর আধিপত্য কায়েম করে আছে। তাদের মাথায় লোভ-লালসার উগ্রতা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ ও কথার লাগামহীনতার কারণে এই দুঃখ-কষ্ট এসেছে দুররানী সম্রাটদের। এমন লোকদের সঙ্গে কেউ কি সন্ধি করবে! যারা কারো ইজ্জত-আৰু ও সুখ-শান্তির, আরাম-আয়েশ সহ্য করতে পারে না, সব জিনিসকেই যারা নিজের এবং স্বজাতির জন্য মনে করে? অবশেষে সবাই তাদের হাতে এমন অক্ষম হয়েছে, যার ফলে তারা নিজের সাফল্য-সম্মান, ইজ্জত রক্ষা, জনকল্যাণ ও সৃষ্টিসেবার জন্য শাহ আবদালীকে মিনতি করে রাজত্বসহ আহবান করেছেন। আর এর শোকাশ্রুপাতকে মারাঠীদের দূর্ভোগ থেকে সহজ মনে করেছে।’

অবশেষে ১৪ জানুয়ারী ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে (১১৭৪ হি.) পানিপথের যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালীর আফগান সামরিক বাহিনী, নবাব নাজীবুদ্দৌলাহ’র রোহিলা সৈন্য এবং নবাব সুজাউদ্দৌলাহ’র সৈন্যের সম্মিলিত শক্তির হাতে মারাঠীদের শোচনীয় পরাজয় হয়। জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষায়, ‘মারাঠীদের শক্তি চোখের পলকে তুলার মত উড়ে যায়।’ আহমদ শাহ আবদালীর আগমনের কারণ ও প্রেক্ষাপট এবং তার চূড়ান্ত যুদ্ধ, যা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, এর আরও বিশদ বিবরণ শাহ সাহেবের নেতৃত্বপূর্ণ কৃতিত্বের বর্ণনায় সামনে অত্যাসন্ন।

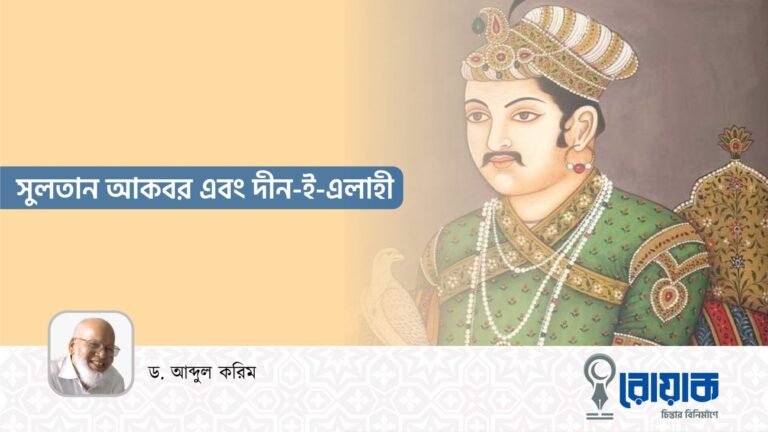

শিখ

শিখ পাঞ্জাবের একটি সাধক ধর্মীয় সম্প্রদায়। যাদের উত্থান হয়েছে পনেরো খ্রিষ্ট শতকে গুরু বাবা নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রি.)-এর হাতে। সে প্রবৃত্তি দমনের সাধনা, চারিত্রিক জ্ঞান ও সততার শিক্ষা দিত। ‘সিয়ারুল মুতাআখখিরীন’ -এর বর্ণনা মতে বাবা নানক ফার্সি ও ধর্মজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেছিলো বুযুর্গ সাইয়িদ হাসান থেকে। বাবা নানকের উপর তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তৃতীয় গুরু ইমর দাস শিখদের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ নেয়। বাদশা আকবরও তার আস্তানায় তার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছেন এবং তাকে একটি বিরাট জায়গীর দান করেন। সে আচার-ব্যবহার ও চারিত্রিক শিক্ষায় গুরু নানকের শিক্ষার প্রাণ অক্ষুণ্ণ রাখে। আর হিন্দুদের অলীক কল্পনা পূজা বিশেষতঃ সতীদাহ প্রথার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন এবং বিধবা বিবাহের বিধান চালু করেন। আকবর ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাকে এক বিস্তৃর্ণ ভূ-খণ্ড দান করেন। তার যুগেই ইমর তেসার-এর উত্থান হয়। এভাবে শিখদের জাতীয় জীবনের জন্য একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র তৈরী হয়ে যায়।

১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে গুরু আরজন স্বীয় পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়। সে শিখদেরকে একটি জাতির মর্যাদায় সুশৃঙ্খল করার আরো অধিক প্রচেষ্টা চালায় এবং গ্রন্থ সংকলনের ধারাবাহিকতা চালু করে। গুরু আরজন স্বয়ং নিজেকে ‘সৎ বাদশা’ নামে অভিহিত করে। যা তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার ইঙ্গিত দেয়। সুলতান জাহাঙ্গীরের নির্দেশে তাকে লাহোরে বন্দি করা হয়। কেননা সে তার বিদ্রোহী যুবরাজ খসরুকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলো। সেখানে তাকে হত্যা করা হয়। তার স্থলাভিষিক্ত হরগোবিন্দ মামুলী প্রতিরোধ ও বাঁধা দানের কর্মনীতি গ্রহণ করে, যার দ্বারা শিখদের সামরিক জীবনের সূচনা হয়। তারা দ্রুত রাজকীয় পদ গ্রহণ করে ফেলে। সে সুলতান জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করতো এবং স্বীয় পিতার মৃত্যুর দায়ভার তার উপর চাপাতো। তারা হরগোবিন্দপুরে একটি মজবুত দূর্গ বানায়। সেখান থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসে চিহ্নিত অঞ্চলগুলোতে লুঠতরাজ করতো। জাহাঙ্গীর তাকে গোয়ালিয়র দূর্গে নজরবন্দি করে রাখেন। কিন্তু কিছুদিন পর মুক্ত করে দেন এবং তাকে বিরাট সম্মান দেন। শাহজাহান সিংহাসনে আরোহন করার সাথে সাথে তার মতিগতি পাল্টে যায় এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। অবশেষে সে পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে চলে যায় এবং ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করে। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আওরঙ্গজেবের শাসনামলে হরগোবিন্দের পুত্র তেগ বাহাদুর গুরু নির্বাচিত হয়। সে অন্যান্য ফেরারী ও বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেয়। তার নেতৃত্ব দেশের উন্নতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রীয় সৈন্যরা তার উপর আক্রমণ করে এবং তাকে বন্দি করে দিল্লী নিয়ে আসে। সেখানে তাকে সুলতান আওরঙ্গজেবের নির্দেশে ১৬৭৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র গোবিন্দ রায়কে গুরু নিযুক্ত করা হয়। সে এই শিখদেরকে, যারা প্রথমে নিছক একটি ধর্মীয় গুণকীর্তনকারী দল ছিলো, তাদেরকে একটি যুদ্ধবাজ জাতি বানিয়ে দেয়। সে শিখদের মধ্যে গণতান্ত্রিক সাম্যের আবেগ-অনুভূতি উস্কানি দেয় এবং তাদেরকে একটি জাতিরূপে সংঘবদ্ধ করার তৎপরতা চালায়। আওরঙ্গজেবের ইন্তিকাল পর্যন্ত সে বেঁচে ছিলো। এরপর সে আওরঙ্গজেবের উত্তরসূরী বাহাদুর শাহ গুরুর সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করে এবং তাকে দক্ষিণাত্যের সামরিক কামান দান করে দেয়। কিন্তু সে অক্টোবর ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে জনৈক আফগান সৈনিকের আঘাতে মুমূর্ষু অবস্থায় মারা যায়। কাউকে সে তার স্থলাভিষিক্ত করে যায়নি। তার অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়ে যায়, যেন তারা গ্রন্থকে তাদের ভবিষ্যৎ গুরু এবং স্রষ্টাকে নিজেদের একমাত্র রক্ষাকারী জ্ঞান করে।

হরগোবিন্দের স্থলাভিষিক্ত হয় দাস বৈরাগী। যে শিখদের সেনা কমান্ডার ছিল। (প্রকৃতপক্ষে সে ছিলো একজন কাশ্মীরী রাজপুত্তুর, যে শিখ মতবাদ গ্রহণ করেছিল) সে পাঞ্জাবে ব্যাপকাকারে লুটতরাজ শুরু করে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোঘল সালতানাতে অতি দ্রুত পতন আসতে শুরু করে। তার পুত্র ও পৌত্রদের মাঝে ক্ষমতা দখলের জন্য অব্যাহত যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়ে যায়। যার ফলে শিখরা প্রকাশ্যে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে বসে। দাস বৈরাগী হাজার হাজার মুসলমানাকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করতে করতে একেবারে দিল্লীর সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছে। সে ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে গোটা ভারতে বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করে। হত্যা-লুটতরাজের জন্য উন্মুক্তভাবে তার জাতিকে ছেড়ে দেয়। গ্রামের মানুষের উপর (বয়স ও জাতির পার্থক্য ছাড়া) নির্বিশেষে ভয়াবহ জুলুম-নিপীড়ন চালাতে থাকে। বাহাদুর শাহ পাঞ্জাব যাত্রা করেন। সরকারী সৈন্যরা দাসকে পরাজিত করে দেয়। কিন্তু দাস পাহাড়ী অঞ্চলে চলে যায়। ফররুখ শিয়ার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও রাজবংশের অন্তর্দ্বন্দ্বে ফায়দা লুটে দাস বৈরাগী পুনরায় ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে কাজ করতে শুরু করে। অবশেষে ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে তাকে দিল্লীতে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়। শিখদের কাছেও সে কোনো শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিল না। সে শিখ ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস এবং আরাধনা-উপাসনায়ও কিছুটা রদবদল করেছিলো। তার নেতৃত্বে শিখ একটি সামরিক শক্তি হয়ে যায়। ফররুখ শিয়ারের শাসনামলে পাঞ্জাবের মোঘল গভর্নর মঈনুল মালিক (যিনি মীর মন্নু নামে অধিক প্রসিদ্ধ) ফররুখ শিয়ারের শাস্তির কৌশল চালু রাখেন। কিন্তু মোঘল সালতানাতের পতনের গতি দ্রুততর হয়ে গিয়েছিলো। পাঞ্জাবের শাসনব্যবস্থা আহমদ শাহ আবদালীর অব্যাহত আক্রমণের কারণে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। শিখদের পুনরুত্থানের সুযোগ হয়ে যায়। তারা না কেবল আহমদ শাহ দুররানীর পুত্র যুবরাজকে উৎখাত করতে সক্ষম হয় (যিনি পাঞ্জাবের শাসক ছিলেন এবং মির তেসারের উপর আক্রমণ করে সকল মন্দির ধ্বংস এবং ধর্মীয় জলাশয়কে খড়কুটোয় ভরে দিয়েছিলেন) বরং লাহোরের উপর অস্থায়ী দখলও প্রতিষ্ঠা করেছিলো। আর তার সেনা কমান্ডার জাসশা সিং কেলাল নিজ নামে মুদ্রাও চালু করে বসে। কিন্তু ব্যাপক ত্রাসের মধ্য দিয়ে মারাঠীদের আগমনে (১৭৫৮ খ্রি.) সে লাহোর থেকে পালিয়ে যায়। আহমদ শাহ পঞ্চমবার পাঞ্জাব যাত্রা করেন। পানিপথের প্রসিদ্ধ সেই যুদ্ধ, যা মারাঠা শক্তির কোমর ভেঙে দেয়, এর পরে তিনি পাঞ্জাব ত্যাগ করেন। শিখরা পুনরায় ফিরে আসে এবং তারা তাদের হারানো রাজত্ব পুনরুদ্ধার করে নেয়। আহমদ শাহ আবার ফিরে আসেন এবং লোধিয়ানায় ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেন। কিন্তু চলে যাওয়ার পর ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে শিখরা সমগ্র ভারতে লুটতরাজ করে বিরান করে দেয় এবং আরেকবার লাহোর দখল করে স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা করে বসে। এরপর শিখ একাধিক রাজত্ব ও দলে-উপদলে (যাদেরকে সাজাপ্রাপ্ত বলা হয়) বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের কোনো প্রধান শাসক নির্দিষ্ট ছিল না এবং ধর্মমত ছাড়া তাদের মাঝে কোনো ব্যাপারে মিলও ছিল না। ত্রিশ বছরের এই অপরিবর্তিত অবস্থাচিত্রের পর পাঞ্জাবে রঞ্জিত সিংহের ভাগ্যরবি চমকে উঠে। সে ঐ বিচ্ছিন্ন দলগুলোকে একটি শক্তিশালী রাজত্বরূপে ঐক্যবদ্ধ করে।

শিখ ধর্মের মূল অবকাঠামো ছিল হিন্দুদের ধর্মীয় আকীদাগুলোর পরিশোধক রূপমাত্র। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বাবা নানক ইসলামী শিক্ষায় প্রভাবিত ছিলো। কাজেই তার তাওহীদের আকীদা, মানবজাতির সাম্য এবং মূর্তিপূজা থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি ছিল ইসলামের প্রভাবের ফল।

শিখদের ধর্মীয় সাহিত্যের ভাষায় ফার্সির বিরাট প্রভাব রয়েছে। বিশেষতঃ আদি গ্রন্থে ফার্সি ও ইসলামী, ধর্মীয় এবং সূফীসুলভ শব্দাবলির ব্যাপক সংমিশ্রণ রয়েছে। খুবই সম্ভাবনা ছিলো, এই সংস্কার আন্দোলন (যদি তারা স্বীয় মূলনীতিতে কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকতো এবং হিন্দুধর্ম ও সভ্যতায় প্রবিষ্ট না হয়ে যেতো) ভারতীয় সমাজে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে এবং হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি ভিন্ন গোষ্ঠী হবে, যার মূল ভিত্তি হবে তাওহীদ (একত্ববাদ) ও সাম্য। আর এভাবে তারা মুসলমানদের রূপে শিখ জাতির আত্মপ্রকাশ ধর্মীয় দল বলে স্বীকৃত হতো। কিন্তু সমকালীন শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক প্রভাব ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার নির্দয় ঘূর্ণিপাক, ধর্মীয় ও চারিত্রিক পরিণতি সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে বরাবরই তারা সময়ের চাহিদা ও দলীয় স্বার্থ পূরণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে। আর তা-ই শিখদেরকে মুসলিম শাসন ব্যবস্থাই নয় বরং সাধারণ মুসলমানদের থেকে দূরে, বিদ্বেষী ও ঘৃণাকারী এবং তাদের সঙ্গে মাথার উপর বর্শার ফলা (দা-কুমড়া) অবস্থা বানিয়ে দিয়েছে। বিশেষতঃ হিজরী বারো শতক আর খ্রিস্টীয় আঠারো শতকের মধ্যভাবে তাদেরকে ভারতীয় উপমহাদেশের বিচ্ছিন্নবাদী শক্তিগুলোকে আরও এক ধাপ বৃদ্ধি এবং বড় বড় শহরের নিরাপদ শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জন্য একটি ভয়ঙ্কর ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী শক্তিতে পরিণত করে দেয়। তাদের শাসনামলে প্রায় আর মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের শাসনামলে বিশেষভাবে মসজিদ ও কবরস্থানগুলোর অসম্মান হয়েছে। ইবাদত-বন্দেগীতে বাঁধা দেওয়া হয়েছে। এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যার বিবরণ আল্লামা ইকবাল নিম্নোক্ত পংক্তিতে দিয়েছেন,

خالصه شمشیر و قرآن را برد.

اندران کشور مسلمانی بمرو

শিখসেনা নিয়ে গেছে কুরআন তরবারী,

মরেছে এদেশের মুসলমানিত্ব ও ঈমানদারী।

উদ্ভূত এই অবস্থা-পরিস্থিতির বিরুদ্ধে হিজরী তেরো শতকের প্রায় মধ্যভাগে আর উনিশ খ্রিস্টীয় শতকের প্রথম তৃতীয় দশকে হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) (১২৪৬ হি./১৮৩০ খ্রি.) এবং মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র) (১২৪৬ হি./১৮৩০ খ্রি.) যারা শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মহা বিদ্যাপীঠের শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তার বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল আযীয (র)- এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত -এই দু’জন রঞ্জিত সিংয়ের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন। আর এর মধ্য দিয়ে সেই সুদূরপ্রসারী গভীর পরিকল্পনা এবং যুদ্ধের সূচনা করেন, যা ভারতীয় উপমহাদেশকে বিদেশী শাসন (ও পরাধীনতার শৃঙ্খল) থেকে স্বাধীনতা অর্জন, শরয়ী শাসন প্রতিষ্ঠা, মুসলিম সমাজের সংস্কার, সংশোধন ও পরিশুদ্ধি এবং দীনকে পুনর্জীবিত করার জন্য শুরু করেছিলেন।

জাঠ

জাঠ মারাঠীদের মত না কোনো সুশৃঙ্খল গোষ্ঠী ছিল আর না শিখদের মত কোনো ধর্মীয় দল ছিলো! কিন্তু মোঘল শাসনামলের দুর্বলতা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং সাধারণ জনপদগুলোর নিয়ন্ত্রণহীনতার অনুভূতি তাদের মধ্যে এক ধরনের প্রত্যাখ্যানমূলক ও আক্রমণাত্মক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছিলো। আর তারা কালক্রমে একটি নাশকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শক্তি হয়ে উঠছিলো। যাদের উদ্দেশ্য রাজত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কোনো রাজনৈতিক বিপ্লব ছিল না; শুধুমাত্র গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে সাময়িক ফায়দা হাসিল করা। শোষণ ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ করা ছিলো লক্ষ্য।

প্রফেসর খলীক আহমদ নিযামী তার ‘শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) কে ‘রাজনৈতিক পত্রাবলি’ গ্রন্থে লিখেন, -যমুনার দক্ষিণাঞ্চল আগ্রা থেকে দিল্লী পর্যন্ত জাঠরা বসবাস করতো। তাদের পূর্ব সীমানা ছিল মালতী এলাকা। এ অঞ্চলে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের অবস্থা এমন ছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিলো। সরকারের উক্তিমতে দিল্লী ও আগ্রার সড়কের উপর এমন কাঁটা সহ্য করা যেতো না। (Fall, Vol-1, P-369)

দিল্লী থেকে আগ্রা যাতায়াতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হতো। আজমীর হয়ে দক্ষিণাত্যে যেসব সৈন্য যেতো, তাদের এই অঞ্চল দিয়েই যেতে হতো।

বাহাদুর শাহের যুগে এই সড়কের ভয়াবহ অবস্থার ধারণা ‘দস্তুরুল ইনশা’ পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায়।

১৭১২ খ্রিস্টাব্দে যখন ডাচ নেতৃবৃন্দ এই অঞ্চল দিয়ে গমন করেন, তখন তারাও এই যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখেছেন। (Later Mughas, T. P. 321)

জন সুরম্যান (John Surman) জুন ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে এ অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন। তিনি জাঠদের শান্তিবিনাশী কর্মকাণ্ডের আলোচনা নিজ ডায়েরীতে লিখেছেন। (Orme Collections, p: 1694)

শাহজাহানের যুগে জাঠরা একবার মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলো। ১০৪৭ হি. মোতাবেক ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে মথুরার সেনানায়ক মুর্শিদকুলী খান মারা গিয়েছিলো তার সঙ্গে যুদ্ধ করে। স্যার যদুনাথ সরকার ‘তারীখে আওরঙ্গজেব’ পঞ্চম খণ্ড ২৯৬ পৃষ্ঠায় লিখেন, আওরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতে না থাকার সুযোগ নেয় দুই নতুন জাঠ নেতা রাজা রাম এবং রাম চেহারাহ। রাজা রামের বেআইনী শান্তিবিনাশী কর্মকাণ্ডকে আগ্রার গভর্নর খাফী খানও দমন করতে পারেনি। জাঠরা সব রাস্তা বন্ধ করে দেয়। অনেক এলাকা লুটতরাজ করে। আকবরের কবর লুণ্ঠন করার জন্য সেকান্দারাহ যাত্রা করে। কিন্তু সেখানকার সেনাপ্রধান ছিলেন মীর আবুল ফযল। তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করেন এবং বিদ্রোহীদের সামনে অগ্রসর হতে বাঁধা প্রদান করেন। রাজা রাম প্রসিদ্ধ তাওরানী অফিসার আসগর খানের সকল জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে। অনন্তর আসগর খান জাঠদের সঙ্গে লড়াই করে মারা যান।

‘চাহার গোলজারে শুজাঈ’ বা ‘চার বীরের গাঁথা’ রচয়িতা হরিচরণ দাসের বর্ণনামতে জাঠরা পুরান দিল্লী লুণ্ঠন শুরু করে। তখন দিল্লীর অধিবাসীরা আতঙ্ক ও পেরেশানীতে ঘর থেকে বেরিয়ে উন্মাদ হয়ে অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াত। ঠিক তদ্রূপ, যেমন কোনো বিদীর্ণ জাহাজ নিষ্ঠুর তরঙ্গমালায় দয়া করুণার উপর থাকে। প্রত্যেককেই পাগলের মত বিষণ্ণ, ভীত-সন্ত্রস্ত দেখা যেত। (হস্তলিখিত সংস্করণ: ৪১০ পৃ.)

মৌলভী যাকাউল্লাহ সাহেব ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাবলিতে লিখেন, ‘আগ্রার দূর্গে জাঠদের দখলদারিত্ব ছিল। দিল্লী থেকে একশত মাইল পর্যন্ত জাঠদের রাজত্ব ছিল। রাজা সুরুজমল ছিল অত্যন্ত সচেতন, সেনাভিযানে সুপরিচিত ও দেশ জয়ে দক্ষ। সে আগ্রা থেকে মারাঠী নেতাকে বের করে দেয় এবং মেওয়াত দখল করে নেয়। সে খুবই মজবুত চারটি দূর্গ বানায়। সে দিল্লীর প্রশাসনের কাছে এমন এমন আবেদন শুরু করে, ফলে রাজত্বের নামচিহ্নও না থাকে। নাজীবুদ্দৌলাহ তার নিপুণ কর্মকৌশল আর বেলুচীদের সাহায্যে জাঠদের উপর জয়লাভ করেন। রাজা সুরুজমল নাজীবুদ্দৌল্লাহর লড়াইয়ে দিল্লীর কাছেই মারা যায়। এরপর জাঠদের রাজত্বে অনেক যুদ্ধ- বিগ্রহ চলে। সুরুজমলের দুই পুত্র মারা পড়ে। তৃতীয় পুত্র রঞ্জিত সিংহ রাজা হয়। তার যুগে জাঠ রাজত্বের বিরাট উন্নতি হয়। যে দেশে সে শাসন করতো, তার উত্তর পশ্চিমে ছিল আলবর আর দক্ষিণ-পূর্বে আগ্রা। তার মাসিক আয় ছিল দুই কোটি রুপি। ষাট হাজার সৈন্য তার নিকট ছিল।

দিল্লীর অবস্থা

মারাঠী, শিখ ও জাঠদের নিত্যনৈমিত্তিক আক্রমণসমূহের কারণে দিল্লী তার নিরাপত্তা আর প্রতিরোধের সব ধরনের শক্তি ও যোগ্যতা হারিয়ে এমন ফলবিহীন ও অরক্ষিত বৃক্ষ হয়ে গিয়েছিলো, যার উপর চতুর্দিক থেকে হিংস্র বন্যরা আক্রমণ করতো এবং একে পত্রপল্লব থেকে বঞ্চিত করে দিতো। দিল্লীর অধিবাসীগণ যাদেরকে গোটা অঞ্চল না শুধু ইজ্জত-সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো বরং শিক্ষা, ভাষা, সভ্যতা, ভদ্রতা, আভিজাত্য, স্বভাব-চরিত্র এবং রীতিনীতিতেও কষ্টিপাথর মনে করা হতো, তারা আজ আক্রমণকারীদের জন্য লুটের মালের দস্তরখান হয়ে গিয়েছিলো। এ যুগের উলামা-মাশায়েখের (যাদের নিদর্শন আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ও ভাগ্যের উপর সন্তুষ্টি) চিঠিপত্র থেকেও, যা তারা তাদের ভক্ত-অনুসারী ও প্রিয়জনদেরকে লিখেছেন, এই নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসের অনুমান করা যায়। এখানে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর প্রসিদ্ধ সমসাময়িক এবং সিলসিলায়ে নকশেবন্দিয়ায়ে মুজাদ্দেদিয়ার শিরোমণি হযরত মির্যা মাযহার জানে (১১১১-১১৯৫ হি.) এর চিঠিপত্রের কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে। তিনি একটি চিঠিতে লিখেন, ‘দিল্লীর নিত্যকার যুদ্ধ-বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তায় ভারী বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।’

অপর একটি পত্রে লিখেন, ‘চতুর্দিক থেকে বিপদ-বিপর্যয় দিল্লীর দিকে ধেয়ে আসছে।’

আরেকটি পত্রে রাজধানী দিল্লীর নিরাপত্তাহীনতা এবং শহরবাসীর শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেন, ‘ব্যাপক রোগ-ব্যাধি ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে শহরবাসীর পেরেশানী-দুরাবস্থার কথা কতদূর লেখা যায়। আল্লাহ তা’আলা এ শহর থেকে, যা খোদায়ী ক্রোধ অবতরণের স্থান হয়ে যাচ্ছে- বাইরে বের করে নিন। কেননা রাজত্বের কাজকর্মে কোনো আইন-শৃঙ্খলা টিকে নেই। আল্লাহ তার অনুগ্রহ করুন।’

নাদের শাহের আক্রমণ

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব ১১৫৪ হিজরীতে হজ্জের সফর থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছিলো, ১১৫১ হি./১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে নাদের শাহ দিল্লী আক্রমণ করেন। এ আক্রমণ মোঘল সালতানাতের সুস্থ সঠিক চূড়াগুলো বাকিয়ে দেয় এবং দিল্লীর মাটি উড়িয়ে দেয়। এই আক্রমণ দিল্লীর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন শহরবাসী ও সম্ভ্রান্ত বংশগুলোর মন-মগজে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, তারা জীবন থেকে বিতৃষ্ণ, লজ্জিত এবং নিজ হাতে নিজের মৃত্যুর ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। শাহ আবদুল আযীয (র)-এর উপদেশবাণীতে রয়েছে, তিনি এ অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

“সেই গণহত্যা, মান-সম্মানের মূলোৎপাটনের সময় পুরোনো দিল্লীর অভিজাত শ্রেণী, প্রবীণ রাজপুতদের রীতি অনুযায়ী ‘জোহার’ (তথা অভিজাত রাজপুতদের শোচনীয় অবস্থায় পরিবার-পরিজনদেরকে তরবারীর নিচে রেখে স্বয়ং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া) এর অকাট্যভাবে মনস্থির করে নিয়েছিল। এহেন পরিস্থিতিতে মুহতারাম আব্বাজান (শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) মুসলমানদেরকে ‘কারবালার ঘটনা এবং সাইয়িদুনা হুসাইন (রা)-এর কষ্ট- যাতনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই ইচ্ছা থেকে বিরত রাখেন। ফলে তারা সেসব লোমহর্ষক ও কল্পনাতীত কষ্ট-যাতনা সত্ত্বেও ধৈর্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ গ্রহণ করে। পরিত্যাগ করে ধূলি ধূসরিত হওয়া, আত্মহত্যা ও আত্মহননের ইচ্ছা।”

প্রতিকূল ও লোমহর্ষক অবস্থায় শিক্ষাদান ও গ্রন্থ রচনায় একাগ্রতা

মারাঠী, জাঠ, শিখ এবং নাদেরী আক্রমণের হৃদয়বিদারক দুঃখ-দূর্দশা ও টলটলায়মান অবস্থায় যা দিল্লীকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিলো এবং মাঝে-মধ্যে বাড়িঘরও স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। ‘আল কাওলুল জলী’ থেকে জানা যায়, ১১৭৩ হিজরীতে দুররানী ফিত্নাকালে শাহ সাহেব (র) তার ভক্ত অনুসারী-খাদেমদের আবেদনে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে সপরিবার ও শুভাকাঙ্খীগণ স্থানান্তরিত হয়ে বড়হানায় তাশরীফ রাখেন। রমযান মাস চলে এলে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী এক চিল্লার ইতিকাফও করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব (র) শিক্ষাদান, গ্রন্থ রচনা, আল্লাহর রাহে দাওয়াত, আত্মশুদ্ধি ও সালেকের তরবিয়ত প্রদানের কাজ সেই সামগ্রিকতা, সার্বজনীনতা, গুরুত্ব ও যত্নের সাথে করতে থাকেন, যাতে মনে হয় শুধু দিল্লীই নয়, গোটা ভারতবর্ষে ভারসাম্য ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা রয়েছে। আর তিনি এক নিরাপদ স্থানে বসে জ্ঞান-গবেষণা, চিন্তাগত দিকনির্দেশনা, চারিত্রিক দীক্ষা দান ও জাতির পুনর্জাগরণের কাজে আপাদমস্তক নিয়োজিত রয়েছেন। মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী (র) অত্যন্ত চমৎকার সাহিত্যালঙ্কারে এই বাস্তবতার প্রতি ইংগিত করেছেন। তিনি লিখেন,

“এরূপ কম লেখকই অতিবাহিত হয়েছেন, যাদের রচনাবলিতে তার যুগের প্রাণ (বাস্তব অবস্থা) নেই কিংবা তাতে স্থান-কালের প্রতিচ্ছবি আর অন্ততঃ নিজ যুগের শিক্ষাগত অবমূল্যায়ন ও দুরাবস্থাসমূহের বর্ণনা নেই। তবে শাহ সাহেবের রচনাবলির বৈশিষ্ট্য এমন যে, তার স্থান-কালের সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সংকীর্ণতা ও অভিযোগ, বর্ণ ও গল্প-কাহিনী থেকে একেবারে অমুখাপেক্ষী। আদৌ মনে হয় না যে, এসব কিতাবাদি সে যুগে লিখা হয়েছে, যখন শান্তি-নিরাপত্তা এদেশ থেকে ভুল অক্ষরের মতো মুছে গিয়েছিলো। গোটা দেশ চুরি-ডাকাতি, গৃহবিবাদ, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং সব ধরনের বিপদ-বিপর্যয়ে আক্রান্ত ছিলো। দিল্লীর রাজনৈতিক কেন্দ্রীয়তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো। প্রত্যেক অস্ত্রধারী যোদ্ধা তার রাজত্বের স্বপ্ন দেখছিলো। একদিকে শিখ, আরেকদিকে মারাঠী, অপরদিকে জাঠ আর রোহিলা চতুর্দিকে। দেশের মধ্যে সর্বত্রই গোলযোগ-বিদ্রোহ চলছিলো। নাদের শাহ ও আহমদ শাহের মত সাহসী সেনা কমান্ডার খায়বারের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে যখনই ইচ্ছা হতো অন্ধের মতো চলে আসতো। আর প্লাবনের মতো বেরিয়ে যেতো। এরই মাঝে আল্লাহ মালুম দিল্লী কতোবার লুণ্ঠিত হয়েছে আর কতোবার পুনর্গঠিত হয়েছে! দিল্লীর জ্ঞানের মুকুটধারীর কি যে শান্তি ও নিরাপত্তা! এই সব কিছুই তার সামনে হতে থাকে। কিন্তু তার না আছে মনে কোনো দুর্ভাবনা-চাঞ্চল্য, না চিন্তায় বিক্ষিপ্ততা, না কলমে জবরদস্তি, না ভাষায় যুগের চাপ, না কলম দ্বারা অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ। মনে হয়, উচ্চতার যে আকাশ কিংবা ধৈর্য ও সন্তুষ্টির যে অসম্ভাব্যতায় ছিলেন, সে পর্যন্ত মাটির অন্ধকার পৌঁছতে পারে না। এতে বুঝা যায়, প্রকৃত আহলে ইলমের অবস্থা কত উঁচু এবং আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি কামনাকারীদের মর্যাদা কত উপরে থাকে।

الا بذكر الله تطمئن القلوب

হ্যাঁ, আল্লাহর স্মরণে মন-প্রাণ প্রশান্তি লাভ করে। (সূরা রাদ: ২৮)

সঠিক ইলম-জ্ঞানের সঠিক খেদমতও যিকরুল্লাহ তথা আল্লাহকে স্মরণের আরেকটি রূপরেখা। কাজেই সেও যদি মনে প্রশান্তি ও আত্মায় সুখ-স্থিরতা অনুভব করে, তাহলে আশ্চর্যের কিছু নয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেবের রচনাবলির হাজার হাজার পৃষ্ঠা পড়লেও আপনাদের এতটুকু অনুভূত হবে না যে, তা হিজরী বারো শতকের বিপর্যস্ত সময়ের ফসল। যখন প্রতিটি জিনিস অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার ছিলো। কেবল মনে হবে, (তা) জ্ঞান-প্রজ্ঞার এক অথৈ সমুদ্র, যা নির্বিঘ্নে শান্তি সুখের কলকল ধ্বনিতে বয়ে চলেছে, যা স্থান-কালের ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন।

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং মোঘল সালতানাতের শাসনামলে মুজাহিদ ও বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড

শুধু এতটুকুই নয় যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব বিপদ-আপদ ও দুঃখজনক ঘটনাপ্রবাহের এই ধূলিবালি বরং সেসবের মুষলধারা বৃষ্টির মাঝে খোলা আকাশের নিচে বসে রচনা ও গবেষণা এবং শিক্ষা-দীক্ষা দানে এমনভাবে ডুবে ছিলেন, না বাতাসের তীব্র ঝাপটায় রচনাধীন কিতাবের কোনো পৃষ্ঠা উল্টে যেতো, বৃষ্টির কোনো ফোঁটা তার নকশাচিত্র মুছে দিতো বরং তিনি সেসব অবস্থা পরিবর্তন করা, এদেশে মুসলমানদের শাসন ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং একজন কর্তব্যপরায়ণ, বাস্তবপ্রিয়, শরীয়তের আহকামের উপর আমলকারী, সাধারণ মানুষের ইজ্জত-সম্মান রক্ষাকারী, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলো ধ্বংসকারী, সুদৃঢ় ও স্বচ্ছল-শান্তিপূর্ণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যও সচেষ্ট তৎপর ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি এমনই নেতৃত্ব ও বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, যা বড় থেকে বড় রাজনৈতিক চিন্তাবিদ আঞ্জাম দিতে পারতো, যার রচনা-সংকলন, শিক্ষাদান ও জ্ঞান- গবেষণার সাথে ন্যূনতম সম্পৃক্ততা এবং সামান্য পরিমাণ সুযোগ না হয়।

মুজাদ্দিদ ও ইসলামের দাঈগণ, গবেষক ও লেখকগণের মধ্যে যদি কারো জীবনে এই দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর জীবনে যিনি ৭০০ হিজরীতে সিরিয়ার মুসলমানদেরকে রক্তখেকো তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাদের নড়বড়ে পা-গুলো অটল ও সুদৃঢ় করেন। এরপর যখন সুলতানে মিসর মুহাম্মদ বিন কালাওয়ূ সিরিয়া এসে তাতারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা মুলতবি করেন। আর সিরিয়াবাসীর মধ্যে চরম বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, তখন তিনি স্বয়ং মিশর গমন করেন এবং সুলতানকে সিরিয়া রাষ্ট্রের হেফাযত ও তাতারীদের সাথে লড়াই করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। জিহাদে অংশগ্রহণ করেন সুলতানের সঙ্গে। ফলাফলে তাতারীদের এমন শোচনীয় পরাজয় হয়, যার নজির তাদের অতীত ইতিহাসে পাওয়া দুরূহ।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব (র) তার শিক্ষামূলক কর্মব্যস্ত, জীবনদান ও সংস্কারের প্রচেষ্টার সাথে এমন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, এমন বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে কাজ আঞ্জাম দেন, যদি মোঘলদের মধ্যে কোনো রকম যোগ্যতা কিংবা রাজন্যবর্গের মাঝে সাহস, রাজনৈতিক চেতনা থাকতো, তবে ভারতবর্ষ না কেবল সংকীর্ণমনা ও বিশৃঙ্খলাপ্রিয় রাষ্ট্রীয় কুচক্রী দুঃসাহসীদের থেকে নিরাপদ হয়ে যেতো বরং ইংরেজদের সেই দখলদারিত্ব থেকেও মুক্ত হয়ে যেতো, যেখানে খ্রিস্টীয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতীয় উপমহাদেশকে দুর্বল ও শূন্য ময়দান পেয়ে নিজেদের পা সুদৃঢ় করে নিয়েছে। আর একে তারা না কেবল বৃটেন সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ভক্ত করেছে বরং এর দ্বারা এমন শক্তি ও উপকরণ লাভ করেছে, যা পুরো বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। প্রতিষ্ঠা করে মুসলমান ও আরব দেশগুলোয় নিজের কর্তৃত্ব। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেবের এই চিন্তাহীনতা, সাহস ও অবিচলতা, উচ্চ দৃষ্টি ও দৃঢ় চিত্ততা এবং এর বিপরীতে দেশের লোমহর্ষক পরিস্থিতি দেখে (যার মধ্যে না কোনও বুদ্ধিমত্তা, অন্তর্দৃষ্টি ও ধারাবাহিক কর্মব্যস্ততার অবকাশ অনুভূত হয় আর না কোনো বৈপ্লবিক অবস্থা ও পতনের উত্থানের আশা করা যায়।) আল্লামা ইকবালের নিম্নোক্ত কবিতা এই বাস্তব অবস্থার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি বলেই মনে হয়।

ہوا ہے گوتند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔

وہ مرد درویش جسکو حق نے دیئے انداز خسروانہ-

“বাতাস যেন তীব্র গতিশীল; কিন্তু প্রদীপ আপন জ্বালায় নিশিদিন;

সেই মহাপুরুষ আল্লাহ যাকে দিলেন এই মহাবিপর্যয় অনুভূতি জ্ঞান।”

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেবের অনুভূতি ও চাঞ্চল্য

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব যিনি শৈশবের উপলব্ধির বয়সে আওরঙ্গজেব আলমগীরের রাজকীয় জাঁকজমক এবং রাজত্বের সৌভাগ্যের প্রভাব দেখেছিলেন এবং তৎপূর্ববর্তী (যখন মোঘল সালতানাতের ভাগ্যরবি উন্নত এবং দাপট ও সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল) ঘটনাবলি দিল্লীর বুযুর্গগণ ও বংশের সম্ভ্রান্ত লোকজনের মুখে শুনেছিলেন। যার কলম থেকে খেলাফত রাশেদার কীর্তিগুলো ও ইসলামের ইতিহাসের সোনালী যুগের আলোকোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি, ইসলামী রাজত্বের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং তার সাথে আল্লাহর মদদ ও সাহায্যে বিশদ বিবরণ, ‘ইযালাতুল খফা’ -এর পাতায় পাতায় প্রমাণিত হয়েছিলো, তার চোখে মোঘল সালতানাতের পতনকাল, ফররুখ শিয়র ও মুহাম্মদ শাহ -এর শাসনামলের বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, চুরি-ডাকাতি, পথঘাটের নিরাপত্তাহীনতা, ধর্ম-জাতির বিনা পার্থক্যে রাষ্ট্রের লোকজনের জানমাল ও ইজ্জত-আকর নিরাপত্তাহীনতা, মানুষের রক্তের মূল্যহীনতা, ইসলামী শে’য়ার ও নিদর্শনগুলোর অবমাননা এবং মুসলমানদের (যারা ছয়শ বছর ধরে এদেশে রাজত্ব করে আসছিল) অক্ষমতা-অসহায়ত্বের দৃশ্যাবলি দেখেছেন, তখন তার সচেতন অনুভূতিপরায়ণ ও ব্যথাভারাক্রান্ত মন রক্তাশ্রু প্রবাহিত করে।

আর এই রক্তাশ্রুগুলো তার ক্ষুরধার কলম দ্বারা সেসব চিঠিপত্রের পাতায় ঝরে পড়ে, যেগুলো তিনি সমকালের কোনো কোনো সুহৃদ আস্থাভাজন লোকজনকে লিখেছেন। এখানে তার কয়েকটি নমুনা পেশ করা হচ্ছে। সমকালীন এক বাদশার নামে সুরুজমল জাঠের শাসনকাল ও ইসলামের দেশছাড়া অবস্থার বিবরণ দিয়ে একটি পত্রে লিখেন, “তারপর থেকে সুরুজমলের দাপট বেড়ে গেছে। দিল্লীর দুই মাইল দূর থেকে নিয়ে আগ্রার শেষ পর্যন্ত প্রন্থে আর মিওয়াতের সীমান্ত থেকে ফিরোজাবাদ ও শিকওয়াবাদ পর্যন্ত প্রস্থে সুরুজমল দখল করে নিয়েছে। কারো সাধ্য নেই যে, সেখানে আযান ও নামায চালু করে।”

এ চিঠিতেই একটি আবাদ ও জনবহুল শহর ‘বিয়ানাহ’-এর পৌঢ়ত্ব-পেরেশানীর উল্লেখ করে লিখেন, “যে বিয়ানাহ শহর ছিল ইসলামের প্রাচীন নগরী, যেখানে উলামা-মাশায়েখ সাতশত বছর ধরে বসবাস করে আসছিলেন, সে শহরের উপর শক্তিবলে দখল কায়েম করে মুসলমানদেরকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সাথে সেখান থেকে বের করে দিয়েছে।”

লক্ষাধিক রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের শোচনীয়বস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেন, “যখন বাদশার কোষাগার রইলো না, বেতন-ভাতাও স্থগিত হয়ে গেল। অবশেষে সব কর্মচারী বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। হাতে তুলে নিল ভিক্ষার ঝুলি। সালতানাতের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।”

মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা লিখতে গিয়ে তার কলম থেকে প্রভাবময় এ বাক্য বেরিয়ে আসে, “সর্বোপরি, মুসলিম উম্মাহ করুণার পাত্র।”

নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর নামে একটি পত্রে লিখেন,

“ভারতের মুসলমান চায় সে দিল্লীর হোক কিংবা অন্য কোনো অঞ্চলেরই হোক, বহু দুঃখ-শোক দেখেছে। অনেকবার লুটতরাজের শিকার হয়েছে। চাকু অস্থিমজ্জা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তারা বড়ই করুণার পাত্র।”

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব বাস্তব প্রকৃতি, ঘটনাবলি এবং প্রভাবময় ও শক্তিশালী কারণসমূহের উপর দৃষ্টি দিয়ে নিশ্চিত পরিণতি ও অদূর ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী এমনভাবে করতেন, যাতে যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার দখল নেই, নিছক অবস্থা-পরিস্থিতির নিরপেক্ষ ও বাস্তবধর্মী তত্ত্বানুসন্ধান।

“আল্লাহ না করুন, কাফির-বিজাতীয়দের অগ্রগতি যদি এভাবে চলতে থাকে, তবে মুসলমান ইসলামকে বিস্মৃত করে দিবে (ভুলে যাবে)। আর মাত্র কিছুদিনের ব্যবধানে এই মুসলিম জাতি এমন এক জাতিতে পরিণত হবে যে, ইসলাম ও অনৈসলামের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না।

মোঘল শাসক ও রাজন্যবর্গকে উপদেশ ও পরামর্শ

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব মোঘল বংশের শাসকবর্গের উত্থান-পতন ও তার কারণসমূহ সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। যেমন, সপ্তম অধ্যায়ে ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’ থেকে উদ্ধৃত বিষয়বস্তু দ্বারা প্রকাশ পায়। মোঘল সালতানাত ছাড়াও তিনি অন্যান্য ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসও গভীর দৃষ্টিতে পড়েছিলেন। আর তা থেকে তিনি সেই বিজ্ঞচিত ফলাফল বের করেছিলেন, যা কুরআনে কারীমের এমন ধারক বাহক আলেমই করতে পারেন, যিনি আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় আইন-কানুন এবং আল্লাহর নীতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, এ বংশের স্বভাব-চরিত্র দীর্ঘ পৈত্রিক রাজত্ব, ভোগ-বিলাসের উপায়-উপকরণের সহজলভ্যতা, ব্যক্তিস্বার্থ, অনুচর ও সালতানাতের উপদেষ্টাদের অদূরদর্শীতার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তাদের দেহে শিকড় ছড়িয়ে বসেছিলো নানা রোগ-জীবাণু। তিনি আরব দার্শনিক ঐতিহাসিক ইবনে খালদূনের নিম্নোক্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি সম্পর্কেও বেখবর ছিলেন না। ইবনে খালদূন বলেছিলেন,

إن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع

যখন কোনো সভ্যতা বার্ধক্যে এসে উপনীত হয়, তখন সাধারণতঃ নতুন করে যৌবনে পদার্পণ করা তথা জেগে উঠা সম্ভব হয় না।

কিন্তু সঠিক চিন্তাভাবনা, খাঁটি আকাঙ্খা ও হৃদয়স্পর্শী কথা মানুষকে এমন স্থানেও ভাগ্য-পরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে, যেখানে সফলতার আশা ক্ষীণ। যে পথিকের পিপাসা প্রকট হয়ে যায়, প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত, জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-অভিজ্ঞতা পর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও পানির আশায় তার পদযুগল মরীচিকার তরঙ্গের দিকে অনিচ্ছায় এগিয়ে যায়। যেন বুদ্ধি-বিবেকের আত্মবিস্মৃত খাঁটি পিপাসার নিদর্শন। কবি উরফী কত চমৎকার কথা বলেছেন,

رنقص تشنہ لبی داں یہ عقل خویش مناز

دلت قریب گر از جلوه سراب تحورد

খাঁটি পিপাসার ঘাটতিকে এর কারণ ভেব!

নিজের বুদ্ধি-জ্ঞানের উপর গৌরব কর না।

যদি তোমার মন জেনে বুঝেও

মরীচিকার বাহ্যিক চাকচিক্যে ধোঁকা না খায়।

কিন্তু একে তো মানুষ, এরপর এমন এক বংশের ব্যাপার, যারা শত শত বছর সম্মান ও দাপটের সঙ্গে শাসন করেছিলো, এক নিষ্প্রাণ ও স্থির মরীচিকার সঙ্গে সর্বাবস্থায় বিরোধী। আর তার থেকে এ আশা করা অবান্তর নয় যে, তাদের মধ্যে ফের এমন কোনো আত্মমর্যাদার অধিকারী দৃঢ়চিত্ত ও রণবীর জন্ম নিতে পারে, যিনি অবস্থার মোড় ঘুরিয়ে দিবেন এবং মুমূর্ষুপ্রায় রাজত্বের জীবনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবেন। শাহ সাহেব (র) ছিলেন তার যুগের কুরআনে কারীমের বড় মর্মজ্ঞ ও ডুবুরী। তার সম্মুখে ছিল কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত,

تولج الليل فى النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحى، وترزق من تشاء بغير حساب.

“আপনিই রাতকে দিনে প্রবিষ্ট করান আর দিনকে করান রাতে এবং আপনি নিষ্প্রাণ-মৃত থেকে প্রাণী আর প্রাণী থেকে নিষ্প্রাণ সৃষ্টি করেন। আর আপনি যাকে খুশি বিনা হিসেবে (অফুরন্ত) রিযিক দান করেন।” (সূরা আলে ইমরান- ২৭)

সে মতে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব (র) মুআলা দূর্গের অবস্থাবলি ভালভাবে জানার পরও সমকালীন এক মোঘল শাসককে পত্র লিখেন। উক্ত পত্রে তাকে অবস্থার সংশোধন, উন্নতি, সালতানাতের শক্তি বৃদ্ধি এবং আল্লাহর রহমত ও সাহায্যকে নিজের প্রতি ধাবিত করার জন্য এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বিজ্ঞচিত পরামর্শ প্রদান করেন, যা তাঁর উচ্চস্তরের ধর্মীয় কল্যাণ, ইতিহাস, রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গভীর ও প্রশস্ত অধ্যাবসায়ের প্রমাণ। শুরুতেই লিখেছেন, “মহান আল্লাহর অনুগ্রহ-অনুকম্পায় আমল করুন, তাহলে রাজত্বের কর্মকাণ্ডের শক্তি, শাসন কর্তৃত্বে স্থায়িত্ব এবং ইজ্জত সম্মানের উন্নতি প্রকাশ পাবে।” জনৈক কবি বলেন,

در پس آئینه طوطی صفتم داشته اند و آنچه استاد ازل گفت ہماں می گویم۔

অর্থাৎ আমাকে আয়নার পিছনে তোতা পাখির মতো রেখেছেন। অনাদি শিক্ষক যা কিছু বলেন, আমি তা-ই বলি।”

তৎকালীন শাসক, তার মন্ত্রী ও রাজন্যবর্গের উদ্দেশ্যে লিখিত সে পত্রে এমন কিছু বিজ্ঞচিত রাজনৈতিক ও ব্যবস্থাপনামূলক পরামর্শ, যা ছাড়া রাজত্বের স্থায়িত্ব, প্রজাদের ব্যাপক কল্যাণ এবং মানুষের আস্থা-বিশ্বাস বহাল থাকতে পারে না প্রভৃতি জরুরী বিষয় উদ্ধৃত করার পর অবশেষে আরও লিখেন, বিচারক ও হিসাবরক্ষক এমন লোককে বানাতে হবে, যার উপর ঘুষ গ্রহণের অপবাদ লাগেনি এবং সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী। তাছাড়া মসজিদের ইমামদেরকে উত্তমরূপে বেতন-ভাতা দিতে হবে। নামায যথারীতি জামাতে পড়ার তাগিদ দিতে হবে। পূর্ণ গুরুত্বের সাথে ঘোষণা করে দিতে হবে, যেন রমযান মাসের অবমাননা না হয়। শেষ কথা হল, ইসলামের বাদশা ও সম্মানিত শাসকবর্গ যেন নাজায়েয, অবৈধ ভোগ-বিলাসে লিপ্ত না হোন। অতীতের গুনাহগুলোর জন্য খাঁটি মনে তাওবা করবেন এবং ভবিষ্যতে সকল গুনাহ ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকবেন। যদি এসব কথার উপর আমল করা হয়, তবে আমার বিশ্বাস, সভ্যতার স্থায়িত্ব, গায়েবি সাহায্য-শক্তি এবং আল্লাহর মদদ সহজলভ্য হবে। وما توفيق الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب এভাবে শাহ সাহেব সেই সুমহান কর্তব্য পালন করে ফেলেন, যা একজন উত্তম আলেমে দীন, কুরআন ও হাদীস বিশারদ এবং সময়ের মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকের করা উচিৎ। যিনি তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং সেসব বিপদাশঙ্কা সম্পর্কে জ্ঞাত, যা কেবল শাসক গোষ্ঠীর মাথার উপরই নয়; সমগ্র দেশবাসীর কাঁধের উপর উন্মুক্ত তরবারীর মতো ঝুলছিল। শাহ সাহেব তার পূর্বসূরীদের অনুসরণ এবং উম্মতের বুযুর্গদের রীতি অনুযায়ী রাজদরবারের সঙ্গে সরাসরি কোনো সম্পর্ক রাখেননি। নিজের দারিদ্রের চাটাইয়ের উপর থাকতেই স্বাদ পেতেন। কিন্তু খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া এবং উত্তরসূরী হযরত সাইয়িদ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিহলী (র)-এর মতো তার অন্তর সমকালীন রাজত্ব ও এর সঠিক নেতৃত্বের জন্য দু’আয় মগ্ন ছিল। আর যারা এই শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তিনি তাদেরকে মুখে-কলমে সঠিক পরামর্শ দানের কোনো প্রকার কৃপণতা ও সাবধানতার সঙ্গে কাজ করতেন না। দু’একবার এমনও হয়েছে যে, বাদশা স্বয়ং আকস্মিক শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেবের খেদমতে এসে হাযির হন এবং দু’আর দরখাস্ত করেন। শাহ সাহেব তার প্রিয়ভাজন ও বিশ্বস্ত, ইরশাদের অধিকারী মুরীদ এবং আত্মীয় ভাই শাহ মুহম্মদ আশেক ফুলতী (র) কে একটি পত্রে লিখেন, ‘বৃহস্পতিবার দিন বাদশা হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া এবং অন্যান্য মাশায়েখের মাজার যিয়ারতের জন্য সওয়ার হয়ে গমন করেছিলেন। আমাকে পূর্ব থেকে জানানো ছাড়াই কাবুলী দরজা দিয়ে সাদাসিধে আসনে চড়ে গরীবখানায় এসে উপস্থিত হন। অধমের মোটেও জানা ছিল না। মসজিদে চাটাইগুলোর উপর এসে বসে পড়লেন। বাদশাকে অন্তত এতটুকু সম্মান জানানো আবশ্যক হয়ে পড়েছিল, অধম যে জায়নামাযে বসে এবং নামায আদায় করো, সেটিকে এমনভাবে বিছিয়ে দেওয়া হয় তার এক প্রান্তে অধম বসে আর অপর প্রান্তে বসেন বাদশাহ। বাদশাহ প্রথমে অত্যন্ত সম্মানের সাথে মুসাফাহা করলেন। এরপর বললেন, আমি দীর্ঘদিন থেকে আপনার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম। কিন্তু আজ এই যুবকের রাহবরীতে এখানে এসে পৌঁছেছি। ইঙ্গিত করলেন উযীরের প্রতি। এরপর বললেন, কুফরের প্রবলতা আর প্রজাদের বিচ্ছিন্নতা-বিক্ষিপ্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যা সকলেই অবগত। কাজেই আমার তো নিদ্রা, পানাহার কঠিন ও তিক্ত হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আপনার কাছে দু’আর দরখাস্ত। আমি বললাম, ইতোপূর্বেও আমি দু’আ করতাম। আর এখন তো ইনশাআল্লাহ আরও বেশি দু’আয় মগ্ন থাকব। ইত্যাবসরে উযীর আমাকে বললেন, হযরত! বাদশা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই অত্যন্ত যত্নসহকারে আদায় করেন। আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ! এটা এমন একটি কথা, যা দীর্ঘকাল পর শোনা যাচ্ছে। নতুবা নিকট অতীতের বাদশাগণের কারও মধ্যে এ নামাযের গুরুত্ব ও যত্ন ছিল বলে শোনা যায়নি।’

অবশেষে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব বাদশাহকে হযরত আবু বকর (রা)-এর সেই অসীয়ত শোনান, যা তিনি হযরত উমর (রা) কে খলীফা বানানোর সময় বলেছিলেন, “খলীফাকেও আশ্চর্য আশ্চর্য সমস্যাবলির সম্মুখীন হতে হয়। কখনো দীনের শত্রুদের পক্ষ থেকে আবার কখনো

সমর্থক-সহযোগীদের পক্ষ থেকেও। এসব সমস্যা সমাধান কেবল একটিই অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টিকে নিজের মূখ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে; আর এর অন্যথা থেকে দৃষ্টি সম্পূর্ণ সরিয়ে নিতে হবে।”

শায়খ মুহাম্মদ আশেক (র)-এর নামে আরেকটি পত্রে লিখেন, “বাদশা ও তার মাতা এসেছিলেন। বাদশাহর আগমনের উদ্দেশ্য ছিলো, অকৃত্রিমভাবে কিছুক্ষণ অবস্থান করা। প্রায় তিন চার ঘণ্টা তিনি সেখানে বসেন। আহারও করেন। তার বেশিরভাগ কথা আল্লাহর সৃষ্টিজীবের মঙ্গলজনক কাজকর্মে সাহায্য চাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো।”

কিন্তু বলাবাহুল্য যে, শাসক গোষ্ঠীর পতন, সুদীর্ঘ পৈতৃক রাজত্বের প্রভাব এবং বাইরের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, কোনো বড় থেকে বড় সংকল্পচিত্ত আওরঙ্গ উত্তরসূরীও একাকী এই পতনকে নবজাগরণে, দুর্বলতাকে নতুন শক্তি ও ক্ষমতায় বদলে দিয়ে গোটা রাজ্যের সবক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে পারতো না। ইতিহাস সাক্ষী, যখন কোনো সভ্যতার পতন তার চরম সীমায় পৌঁছে যায় এবং নানা বিদ্রোহ, বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের সুরঙ্গ সভ্যতাকে বারুদের মত উড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন বড় থেকে বড় দৃঢ়চিত্ত, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু এবং যোগ্যতাসম্পন্ন বাদশাও সালতানাতের ভগ্ন দেহে নতুন করে প্রাণ সঞ্চারে ব্যর্থ হয়ে পড়তো। একাধিকবার এমন হয়েছে, শাসকগোষ্ঠীর শেষ ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তম ছিলেন। আর তিনি সালতানাতকে পতন থেকে রক্ষা করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু সফলকাম হতে পারেননি।

মারওয়ান বংশের এবং বনী উমাইয়ার সাম্রাজ্যের শেষকালে মারওয়ান বিন মুহাম্মদ ওরফে মারওয়ান আল হিমার (মৃত্যু ১৩২ হি.), আব্বাসীয় খলীফাদের বংশের শেষ শাসক মুস্তাছিম বিল্লাহ (মৃত্যু ৬৫৬ হি.) আর এক সময়ের তৈমুর বংশের শেষ শাসক আবু যুফার বাহাদুর শাহ (মৃত্যু ১২৭৯হি./১৮৬২ খৃ.) এরই কয়েকটি উপমা। কাজেই শাহ সাহেবের মত অন্ত দৃষ্টিসম্পন্ন সংস্কারক, দূরদর্শী ঐতিহাসিক ও ঈমানী শক্তির ধারকের জন্য নামসর্বস্ব মোঘল শাসকগোষ্ঠী ও তাদের রাজন্যবর্গের সাথে সম্পর্ক তৈরী, তাদের ভেতর জাতীয় মূল্যবোধ ও ধর্মীয় আত্মসম্ভ্রমবোধ জাগ্রত করা, বিপর্যস্ত অবস্থা-পরিস্থিতি আর বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলোর সাথে পাঞ্জা লড়ার উৎসাহ দান ও প্রস্তুত করার উপর না থামা জরুরী ছিল। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব (র) দরবারী উমারাদের সংকীর্ণ পরিষদ থেকে বাইরে বেরিয়ে সেসব আমীর-উমারা, যুদ্ধাংদেহী সেনা কমান্ডার এবং উচ্চ সাহসী নেতৃবৃন্দের কাছে চিঠিপত্র প্রেরণ করেন, যাদের ভূমিতে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জাতীয় সম্মানের কোনও চাপা দেওয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তন্মধ্যে এসব রাজন্যবর্গ ও নেতৃবৃন্দ ছিলেন- উযীর মামলাকাত আসিফ জাহ, নবাব ফিরােজ জঙ্গ, নিযামুল মালিক আহমদ শাহী, ইমাদুল মালিক উষীর, তাজ মুহাম্মদ খান বেলচী, নবাব মাজদুদ্দৌলাহ বাহাদুর, নবাব উবায়দুল্লাহ খান কাশ্মীরী, মিয়া নিয়াযগুল খান, সাইয়িদ আহমদ রোহীলাহ। কিন্তু শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব (র)-এর (ঈমানী শক্তি ও ইলহামে রব্বানী সম্পৃক্ত) সন্ধানী ও তীক্ষ্মদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, সে যুগের দুই মহান ব্যক্তির ওপর। যাদের একজন ছিলেন ভারতেরই ব্যক্তিত্ব আর অপরজন বাইরের। আমাদের উদ্দেশ্য আমীরুল উমারা নাজীবুদ্দৌলাহ ও আহমদ শাহ আবদালী, যিনি আফগানিস্তানের একজন শাসক।

নবাব নাজীবুদ্দৌলাহ

নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর মধ্যে সেসব গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যেতো, সেগুলো প্রাচীন যুগে সাম্রাজ্যস্থপতিগণের বৈশিষ্ট্য ছিলো, যারা নিজস্ব সাম্রাজ্য ও বংশের উত্থান ও নেতৃত্বের যুগে (যখন সৈন্য বাহিনী গঠনের সহজলভ্যতাই বিজয় ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট ছিল) গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং তাদের হাতে কোন বিজয়-সাফল্যের কোন কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে, তাদের মধ্যে স্বীয় অভিভাবকত্বের নেয়ামতসহ কৃতজ্ঞতার রত্ন, স্বীয় সঙ্গীসাথী ও অধীনস্তদের সাথে ভদ্রতা ও সদাচরণ, সেনানায়কের রত্ন ও বীরত্ব এবং নেতাসুলভ যোগ্যতা কানায় কানায় ভরেছিলো। তবে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হল, এসব বৈশিষ্ট্য, গুণ-যোগ্যতা সামরিক শক্তিসমূহকে পরাভূত করা এবং রাজ্যজয়ে তো সফলতা লাভ করে। কিন্তু যে অবস্থা পরিবেশে গাদ্দারী, নিমকহারামী ও বিশ্বাসঘাতকতাকে আদর্শিক শাস্ত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়; আইন ভঙ্গ, নীতিহীনতা ও অকার্যকারিতাকে উচ্চস্তরে রাজনীতি মনে করা হয়, সুযোগে স্বার্থ উদ্ধারকে বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা ভাবা হয়, সেখানে অধিকাংশই উপকারী-ফলপ্রসূ হওয়ার পরিবর্তে সাফল্যের পথে অন্তরায় এবং নানা জটিলতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যক্রমে নাজীবুদ্দৌলাহ ও আসিফ শাহ নিযামুল মালিকের এমনই বিপর্যস্ত পরিবেশ নসীব হয়েছিল- ঐতিহাসিকগণ তার উঁচু কৃতিত্ব, সামরিক ও নেতাসুলভ যোগ্যতার প্রশংসায় একমত। স্যার যদুনাথ সরকার লিখেন- ।“একজন ঐতিহাসিকের বোধগম্য হয় না যে, কি গুণের কারণে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করবে। রণাঙ্গণে তার বিস্ময়কর নেতৃত্বের, না সমস্যাবলিতে তার তীক্ষ্মদৃষ্টি কিংবা সঠিক সিদ্ধান্তের, নাকি তার সেসব স্বভাবগত যোগ্যতাসমূহের, যা তাকে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় এমন পথ দেখাতো, যদ্দরুণ ফলাফল তার পক্ষেই বেরিয়ে আসতো।”

মৌলভী যাকাউল্লাহ দেহলভী (র) ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিখেন- “নাজীবুদ্দৌলাহ এমন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সচেতন ও বিচক্ষণ ছিলেন, খুব কমই তেমন হয়ে থাকে। আমানত রক্ষা, বিশ্বস্ততা তো সে সময় তার উপর শেষ ছিল। তিনি তার প্রবীণ মনিব নবাব দাবিন্দে খান রোহিলা এবং নবাব শুজাউদ্দৌলাহর আনুগত্য করে চলতেন। মলিহার রাও হাওলাকরের সঙ্গেও তার সামান-খেলোয়ার চলে যেত। হয়ত স্মরণ আছে, এই মারাঠা পানিপথের যুদ্ধ থেকে স্বদেশবাসীদেরকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলো। মোটকথা, এই সাহসী তরুণ ঐ খণ্ডবিখণ্ড রাজত্বকে পুনর্গঠিত করেছিলো।”

শাহ আবদুল আযীয (র) বলেন, “নাজীবুদ্দৌলাহর ওখানে নয়শত আলেম ছিলো। যাদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু পর্যায়ের আলেম পাঁচ রুপি আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলেমদের পাঁচশ রুপি লাভ হতো।”

অধ্যাপক খলীক আহমদ নিযামীর উক্তি মতে, ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দিল্লীর সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সকল রাজনীতি তার পাশে আবর্তিত হতো। তিনি গোটা শাসনব্যবস্থা নিজের কাঁধের উপর চাপিয়ে নিয়েছিলেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেবকে আল্লাহ তা’আলা মানবতাবোধ ও বাস্তবদর্শিতার এমন যোগ্যতা দান করেছিলেন, যা সেসব লোকদের দান করা হয়, যারা ইসলাহ ও সংস্কারের ইতিহাস, মানুষ গঠন ও সমাজ বিনির্মাণে বিরাট কোনো ভূমিকা রাখেন। মহান পুরুষের এই দুর্দিনে, যা সাহসী, সচেতন ও শক্তি পরখকারীদের দ্বারা ভরেছিলো, শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব স্বীয় কাজের পূর্ণতা দান ও সাহায্য গ্রহণের জন্য নাজীবুদ্দৌলাহকে বেছে নেন। শাহ সাহেবের দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদর্শী চোখ এই যোগ্য রত্ন ও তার ভেতরে ধর্মীয় মূল্যবোধকে দেখে ফেলেন। শাহ সাহেব তার সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান শুরু করেন। আর সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলো প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টা চালান, যা ভষ্ম ছাইয়ের ভেতর চাপা পড়েছিলো। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব তার নামে একটি পত্রে লিখেন,

“মহান আল্লাহ তা’আলা আমীরুল মুজাহিদীনকে প্রকাশ্য সাহায্য ও সুস্পষ্ট সমর্থনের সাথে সম্মানিত করুন। আর এই আমলকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদায় পৌঁছিয়ে বিরাট বিরাট বরকত ও রহমত তার উপর অর্পিত করুন।

ফকীর ওয়ালীউল্লাহ (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন)-এর পক্ষ থেকে ঐকান্তিক মহব্বতের সালামের পর প্রকাশ থাকে যে, মুসলমানদের সাহায্যার্থে এখানে দু’আ করা হচ্ছে এবং অদৃশ্য শক্তি থেকে উপকারিতা গ্রহণ অনুভূত হচ্ছে। আশা করা যায়, আল্লাহ তা’আলা আপনার হাতে ধর্মীয় চেষ্টা-সংগ্রাম ও জিহাদকে জীবিত করে তার অফুরন্ত বরকত এই দুনিয়া ও পরকালে দান করবেনإنه هو قريب مجیب নিশ্চয় তিনি সন্নিকটে এবং দু’আ কবুলকারী।”

অপর একটি পত্রে তাকে ‘আমীরুল গুযাত’ এবং ‘রঈসুল মুজাহিদীন’ উপাধিতে সম্বোধন করেছেন। অন্য একটি পত্রে লিখেন, “মনে হয় এ যুগে মুসলিম উম্মাহর শক্তি বৃদ্ধি ও মৃতপ্রায় উম্মতের সাহায্য দানের কাজ আপনার মাধ্যমেই সম্পাদিত হবে, যিনি এই উত্তম ও কল্যাণ কাজের উৎস ও মাধ্যম। আপনি মনের মধ্যে কোনো ধরনের প্রবঞ্চণা ও সংশয় জমতে দিবেন না। ইনশাআল্লাহ সব কাজ বন্ধুদের সন্তুষ্টি ও প্রত্যাশা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে।

শাহ সাহেব নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর নামে প্রেরিত চিঠিপত্রে দু’আ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উপরই যথেষ্ট করতেন না, তাকে অনেক উপকারী মৌলিক পরামর্শও দিতেন। সতর্ক ও বিরত থাকার উৎসাহও দিতেন সেসব ভুলভ্রান্তি ও ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি থেকে, যা ইতোপূর্বে আক্রমণকারী ও মুসলমান সৈন্যদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে এবং যা আল্লাহর সাহায্য-সহায়তা আসার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে যায়। এক পত্রে হযরত শাহ সাহেব লিখেন, ‘যখন শাহী ফৌজের দিল্লী আগমন ঘটবে, তখন এ ব্যাপারে পূর্ণ যত্ন ও শৃঙ্খলা থাকতে হবে, যেন শহর আগের মতো অন্যায়-জুলুমে পদদলিত না হয়। দিল্লীবাসী অনেকবার হত্যা-লুণ্ঠন, ইজ্জত হরণ ও লাঞ্ছনার তামাশা দেখেছে। আর তা- ই উদ্দেশ্য হাসিল ও ইচ্ছায় বিলম্ব হচ্ছে। সবশেষ কথা, মজলুমদের ‘আহ! ধ্বনিতেও প্রভাব আছে। এখন যদি আপনি চান, আপনার বহু প্রত্যাশিত কাজটি সম্পন্ন হয়ে যাক, তাহলে যথারীতি পূর্ণ গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে, যে কোনো সৈনিক দিল্লীর মুসলমানগণ এবং যেসব অমুসলিমদের সঙ্গে (যারা যিম্মির মর্যাদায় বসবাস করে) প্রতিবাদ করবে না।”

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব একাধিক চিঠিপত্রে উপমহাদেশের সেই তিন বিচ্ছিন্নবাদী ও যুদ্ধবাজ শক্তিগুলোর ত্রাস এবং তাদের আক্রমণ থেকে দেশকে নিরাপদ করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। অন্যথায় দেশে আইন-শৃঙ্খলা, শান্তি-নিরাপত্তা, ধর্মীয় নিদর্শনাবলি ও ইবাদতখানাগুলো সংরক্ষণ এবং সাম্য-ন্যায়ের আদর্শে সুষম সাধারণ জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। এদের কারণে গোটা দেশ বিশেষভাবে যুদ্ধাবস্থা ও সামরিক শাসনের মধ্যে জীবন যাপন করছে।

নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর সঙ্গে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেবের এমনই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো বলে মনে হয়। তিনি তার থেকে বিরাট আশা রাখতেন, কাজেই তাকে বারবার তাগিদ দিয়ে বলেছেন, যখন তিনি সে লক্ষ্যে সংকল্পের সাথে ঝাণ্ডা উত্তোলন করবেন, তখন যেন অবশ্যই শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেবকে অবহিত করেন। এমনকি শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব তাকে এ ব্যাপারে বিজয়-সফলতার আশাবাদ শোনান এবং বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব লিখেন,

فقیر کو اس بارے کوئی شک و شبہ نہیں۔

‘অধমের এ ব্যাপারে কোনও সংশয়-সন্দেহ নেই।’

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব নবাব নাজীবুদ্দৌলাহকেই একান্ত মাধ্যম বানান আহমদ শাহ আবদালীকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসার জন্য। তার নামে সরাসরি পত্র (সামনে আসন্ন) লিখা ছাড়া তার (নাজীব) দ্বারাও চিঠিপত্র লেখান এবং তাকে বরাবরই তাগিদ দেন। নবাব নাজীবুদ্দৌলাহ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেবের ইন্তিকালের আট বছর পর রজব ১১৮৪ হি./৩১ অক্টোবর ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। অধ্যাপক খালীক আহমদ নিযামী লিখেন, তার অনুপম ন্যায়পরায়ণতা, সচেতনতা ও দূরদর্শিতার এই ঘটনা ইতিহাসে সর্বদা জীবন্ত হয়ে থাকবে। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন, তখনো তিনি তার সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেন, গঙ্গার মেলায় যাতায়াতকারী হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জান-মালের পূর্ণ হেফাযত করতে হবে।’

আহমদ শাহ আবদালী

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব তার সচেতনতা সৃষ্টি, ভারতীয় উপমহাদেশের অবস্থা-পরিস্থিতির বাস্তবধর্মী পর্যবেক্ষণ, শাসনকর্তা ও দরবারী আমলা-উমারাদের নিষ্ক্রিয়তা এবং শাসক গোষ্ঠীর ক্রমাগত ব্যর্থতা-অযোগ্যতার ফলে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট দু’টি বাস্তব বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রথম প্রয়োজন দেশের এই নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা দূর করা, যার হাতে না দেশবাসীর জান-মাল, ইজ্জত-আৰু নিরাপদ, না কোনো গঠনমূলক কাজ ও সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলার অবকাশ আছে। যেমন পিছনে বলে এসেছি। এই অরাজকতা, পেরেশানী, অবিশ্বাস ও আতঙ্কের স্থায়ী পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব ছিলো ঐ তিন বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধবাজ দলের ওপর, যারা না এমন কোনও দেশে শাসনকার্যের অভিজ্ঞতা রাখতো, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সভ্যতা শত শত বছর ধরে বিদ্যমান ছিলো এবং যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের জন্য উঁচু ধরনের দায়িত্ববোধ, সংরক্ষণ ও ধৈর্যশক্তি, প্রশস্ত দৃষ্টি ও উদার মনের প্রয়োজন ছিলো। না তাদের নিকট দেশকে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা দান, দেশবাসীর আস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির জন্য কোনো পরিকল্পনা ছিল আর না ছিলো কোনো চিন্তা-ভাবনা। এজন্য প্রথম কাজ ছিলো, উক্ত তিন শক্তিকে বিশেষতঃ মারাঠীদের অগ্রযাত্রা ও দৌরাত্ম্য থেকে দেশকে নিরাপত্তা দান। যাদের কারণে ভারতবর্ষের ঐ কেন্দ্রীয় অংশ, যা রাজত্বের স্থায়িত্ব ছিলো অর্থাৎ লাহোর থেকে দিল্লী এবং সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলো পর্যন্ত এলাকার কখনও শান্তি

ছিলো না, যে কোনও সময় কখন ময়দান রণাঙ্গণে পরিবর্তন এবং ফলের বাগান ও সুদর্শন শহর একটি উন্মুক্ত স্বাধীন শিকার অরণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যেখানে শিকারীদের শান্তিপূর্ণ শহরবাসীদেরকে পশুপাখির মত হত্যার অনুমতি থাকবে। আর তাদের পূর্বপুরুষ ও বংশধরদের সঞ্চয় দেখতে দেখতে লুটতরাজ হয়ে যাবে। এর দ্বারা দ্বিতীয়তঃ আশঙ্কা ছিলো, শিখ ও জাঠদের আদলে সভ্যতা-সংস্কৃতি, সম্পদ ও প্রাচুর্যের কেন্দ্রগুলোতে আকস্মিক বিপদরূপে উপস্থিত হবে।

দ্বিতীয় বাস্তবতা ছিলো, এই বিপদ-আশঙ্কা দূর করার জন্য প্রয়োজন তেমন কোনো অভিজ্ঞ কর্মধ্যক্ষ সামরিক নেতা ও কৌশলী সেনা নায়কের, যিনি আধুনিক সমরশক্তিতে সমৃদ্ধশালী হবেন ঠিক, কিন্তু মাতাল আত্মহারা হবেন না। তার মধ্যে সমর কৌশল, সৈন্যবিন্যাস ইত্যাদির যোগ্যতা, বীরত্ব, সাহসিকতা ছাড়াও ঈমানী ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকবে। সাথে সাথে তিনি ভিতরগত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, গৃহবিবাদ এবং পুরোনো শত্রুতা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হবেন, যা দিল্লীর রাজপ্রাসাদ ও দেশের রাজনীতিবিদদেরকে ঘুণের মত কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো এবং যেসবের উপস্থিতিতে এমন কোনো উঁচুতর উদ্দেশ্য পূরণের আশা করা যেতো না, যাতে বংশগত শক্তি, ধর্মীয় সম্প্রদায় কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল ছাড়া মিল্লাত ও জাতির কোনও কল্যাণ, ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি এবং দেশ রক্ষার উদ্দেশ্য সম্মুখে থাকবে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেবের দৃষ্টিতে একটি মাধ্যম ও অবলম্বন হিসেবে তো আমীরুল উমারা নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর (যেমন পূর্বে বলা হয়েছে) প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ছিলো। কিন্তু অবস্থা-পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও বিভীষিকাময়তার প্রেক্ষিতে তিনি একা যথেষ্ট ছিলেন না। তার একার দ্বারা সেসব অপশক্তির দৌরাত্ম্য বন্ধ করা সম্ভব ছিল না, যারা তাদের সামরিক শক্তি এত সমৃদ্ধ করে নিয়েছিলো যে, রাষ্ট্রের কোনো একক সামরিক শক্তির পক্ষে তাদেরকে পরাজিত করা ছিলো অসম্ভব। এজন্য একটি চৌকস পরদেশী সেনানায়কের প্রয়োজন ছিলো। যিনি এদেশের জন্য সম্পূর্ণ অচেনা-অপরিচিত কেউ হবে না বরং অবগত হবেন এদেশের উন্নতি-অবনতি, দেশের অধিবাসীদের রীতিনীতি এবং এখানকার শত্রু ও সৈনিকদলের মানসিকতা আর দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে। যার সাহস-ইচ্ছা হলো, এদেশকে সেসব সামরিক বিপর্যয়সমূহ থেকে মুক্ত করে রাজত্বে বাগডোর এখানকার পুরোনো শাসক বংশের কোনো যোগ্য সুদক্ষ ব্যক্তিত্ব, কৃতজ্ঞ ও কর্মনিষ্ঠ আমীর কিংবা উযীরকে সোপর্দ করে ফিরে যাবেন। কেননা এটিই বাস্তবপ্রিয়তা, জাতীয় স্বার্থ ও স্বদেশপ্রেমের দাবী।

এই স্পর্শকাতর ও কঠিন কাজের জন্য (যাতে বরাবরের মতই লাভ- লোকসানের দিক ছিলো) শাহ সাহেবের সন্ধানী দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয়ে কান্দাহারের শাসনকর্তা (১১৩৬-১১৮৬ হি. / ১৭২৩-১৭৭২ খ্রি.) আহমদ শাহ দুররানীর ওপর। যিনি ভারতীয় উপমহাদেশের জানা অচেনা-অজানা নতুন কেউ ছিলেন না। তিনি জন্মগ্রহণ করে ছিলেন মুলতানে। সেখানে আজও একটি সড়কের নাম আবদালী সড়ক। তিনি বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১৭৪৭ খ্রি. – ১৭৬৯ খ্রি. এর মধ্যে নয়বার ভারতীয় উপমহাদেশ আক্রমণ করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব এবং নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর আহবান আর পানিপথের যুদ্ধের পূর্বে তিনি ছয়বার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি অবগত ছিলেন রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতি, যুদ্ধপদ্ধতি, সামরিক শক্তির পছন্দ-অপছন্দ এবং আমীর-উমারা ও রাজন্যবর্গ- শাসকদের চিন্তাধারা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে। তিনি খ্রিস্টীয় আঠারো শতক আর হিজরী বারো শতকের মধ্যভাগের সেসব বিশিষ্ট সেনানায়কদের একজন ছিলেন, যারা বহুকাল পরপর জন্মগ্রহণ করেন এবং পৃথক স্বাধীন রাজত্বের ভিত্তিপ্রস্তর রাখেন। তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সাফল্যের সাথে বিক্ষিপ্ত আফগানদেরকে সংঘবদ্ধ করেন। ন্যায়ানুগ আইনকানুন চালু করেন। হিসাব বিভাগ বা পরিসংখ্যান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন সৈন্য প্রশিক্ষক, উন্নত চরিত্র ও আত্মিক পবিত্রতার গুণাবলির আধার। শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগী। প্রভাব-প্রতিপত্তির সঙ্গে স্বজাতির কাছে সুপ্রিয় এবং আস্থাভাজন। ধার্মিক, মাযহাবের অনুগত, উলামা-মাশায়েখের সংশ্রব প্রত্যাশী। সাইয়িদগণ এবং মাশায়েখের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নিজের ধর্মীয় জ্ঞান- প্রত্যয় সমৃদ্ধি এবং শিক্ষামূলক বিতর্ক বা চিন্তাভাবনা আদান-প্রদানে আগ্রহী, কোমলপ্রাণ, মহানুভব, সাম্য ও ধর্মীয় কমনীয়তার উপর আমলকারী।

তিনি এমন কিছু সুন্নত যিন্দা করেছেন, আফগানের অবস্থা পরিবেশে যার নাম নেওয়াও কঠিন ছিল। যেমন, বিধবাদের দ্বিতীয় বিয়ে। তিনি নিজেও শিক্ষিত এবং লেখক ছিলেন। নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির তীব্র বাসনা রাখতেন। ঐতিহাসিক ফেরির লিখেন, ‘প্রাচ্যদেশগুলোর অনেক দুরাবস্থা (ও ক্ষয়ক্ষতি) থেকে আহমদ শাহ ছিলেন পবিত্র। মদ্যপান, আফিম ইত্যাদি সেবন থেকে বেঁচে থাকতেন পুরোপুরি। মোহগ্রস্থতা-লালসা ও কপট আচরণ থেকে ছিলেন পবিত্র। ছিলেন ধর্মের কঠোর অনুসারী। তার সাদাসিধে কিন্তু প্রভাবময় অভ্যাসগুলো তাকে প্রত্যেকের প্রিয়পাত্র বানিয়ে দিত। তার সাথে সাক্ষাৎ সহজ ছিল। তিনি ইনসাফের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। কখনও কেউ তার ফায়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেনি।’

আহমদ শাহ দুররানী শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেবের যুগে ছয়বার ভারতীয় উপমহাদেশ এসে স্থানীয় ও সময়ের প্রয়োজনগুলো পূরণ করে ফিরে গিয়েছিলেন। সেসব আক্রমণে নিজের সামরিক শক্তির প্রদর্শনী এবং সময়ের প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়া তিনি অন্য কোনো জনহিতকর কাজ আঞ্জাম দেননি। তার সৈন্যদল সেসব ইসলামী শিক্ষা ও শিষ্ঠাচারের আনুগত্যও করেনি, শরীয়তের অনুগত একজন মুসলমানের কাছে যার আশা করা হয়। তার কোনো কোনো আক্রমণে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব এবং শুভাকাঙ্খীদেরও বিভিন্ন পেরেশানী ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। কিন্তু সেসব দুর্বলতা ও তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একটি আশার আলোক, যা সে অন্ধকার আকাশে ঝলমলে দৃষ্টিগোচর হত। মাওলানা আশেক মুহাম্মদ ফুলতী (র)-এর বর্ণনা মতে এরপরও শাহ সাহেব বলতেন, ‘এ অঞ্চলে তারই জয় হবে।’

একবার বাহাদুর খানা বেলুচের প্রশ্নের জবাবে বলেন, “এ দেশের উপর তার পূর্ণ বিজয় হবে।” একবার তার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তখন শায়খ মুহাম্মদ আশেকের জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন, “যা মনে হচ্ছে, তা হল, আহমদ শাহ দুররানী এদেশে আবার আসবেন এবং সেসব কাফিরদের ধ্বংস করে দিবেন তাদের জুলুম-অবিচার সত্ত্বেও। তাকে আল্লাহ তা’আলা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন।”

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেবের আশা ছিল, আল্লাহ তা’আলা শাহ আবদালী এ অবস্থার সংশোধন করবেন এবং তার দ্বারা এমন কাজ নিবেন, যা বাহ্যতঃ কোনো আমীর বা নেতার পক্ষে সম্ভব নয়। হাকীম আবুল ওফা কাশ্মীরীকে একবার বলেন, আবদালীর উদ্দেশ্য হাসিলে যেসব বাঁধা-বিঘ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা ঐ জুলুম-অবিচারের পরিণতি। যা তিনি (পূর্বের আক্রমণগুলোতে) ভারতের শহরগুলোর উপর করেছেন। পরবর্তী তার অবস্থার সংশোধন হয়ে যাবে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব আহমদ আবদালী দ্বারা দেশকে এই অনিশ্চিত অবস্থা-পরিস্থিতি ও পেরেশানী থেকে নিরাপদ করা এবং রাজত্বকে রাজবংশের তুলনামূলক কোনও যোগ্য ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করার কাজ নিতে চাইতেন। শাহ সাহেব তার আগমনের পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, আবদালী এখানে এসে অবস্থান করবেন না বরং এদেশের কোনও সন্তানের হাতে রাজত্বভার সোপর্দ করে ফিরে যাবেন। অবশেষে শাহ সাহেব (র) আহমদ শাহ আবদালীকে নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর দ্বারা চিঠিপত্র লেখান। এরপর সরাসরি একটি জোরাল ও প্রভাবময় চিঠি লিখেন। পত্রটি শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, সাহসিকতা ও রচনাশক্তির দর্পণ। উক্ত পত্রে ভারতবর্ষের উদ্ভূত অবস্থা পরিস্থিতি, এর প্রাচীন শাসনপদ্ধতি, এর বিভিন্ন প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা, দেশের বিভিন্ন বংশধর ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংখ্যা ও সাদৃশ্য, তাদের ব্যাপারে মুসলিম বাদশাহদের রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি, সংকীর্ণ দৃষ্টি, তাদের ধারাবাহিকভাবে শক্তি সঞ্চয় ও নেতৃত্ব লাভের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে মারাঠী ও জাঠদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অঙ্কন করা হয়েছে তার নেতৃত্বে, বারবার আক্রমণের কারণে ইসলামের দৈন্যদশা ও মুসলমানদের নির্যাতিত হওয়ার হৃদয়বিদারক চিত্র। আর সেই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলমান নেতা, যিনি এ সময় ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে ইরান পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সুদক্ষ সুশৃঙ্খল সামরিক শক্তিধর ছিলেন, তাকে এই অবস্থা-পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, মোঘল সালতানাতকে স্বপদে উঠে দাঁড়ানো ও দেশের দায়িত্বভার রক্ষা করার সুযোগ দানের জন্য উৎসাহিত করা হয়। পরিস্কারভাবে লিখা হয়, “এ যুগে শক্তি ক্ষমতার অধিকারী, বিরুদ্ধাচারী সৈন্যকে পরাভূত করতে সক্ষম, দূরদর্শী ও যুদ্ধে অভিজ্ঞ কোনও শাসক আপনি ছাড়া আর কেউ বিদ্যমান নেই।”

আমরা আল্লাহর বান্দাগণ হযরত রাসূলে কারীম (স) কে সুপারিশকারী বানাচ্ছি এবং মহান আল্লাহর নামে প্রার্থনা করছি, যেন আপনি পুণ্যময় সাহসিকতাকে এদিকে নিবিষ্ট করে বিরুদ্ধাচারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যাতে আল্লাহ পাকের কাছে বিরাট সওয়াব জনাবের আমলনামায় লেখা হয় এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদগণের তালিকায় আপনার নাম লিখে দেওয়া হয়। দুনিয়ার অশেষ গণীমত লাভ হয়। আর মুসলমান কাফিরদের হাত থেকে মুক্তি পায়।

উক্ত চিঠিতে একই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অবস্থা-পরিস্থিতির গভীর উপলব্ধির ভিত্তিতে ভারতের সেসব নবউত্থিত শক্তিগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিয়েছেন, যাদের বিপরীতে কোন সুশৃঙ্খল শক্তি না থাকার কারণে তাদের বীরত্ব ক্ষমতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো। তাদেরকে মনে করা হত অপরাজেয়। আর এরূপ ধারণা একজন অভিজ্ঞ নেতা এবং রাজনৈতিক সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিই পেশ করতে পারেন। মারাঠীদের সম্পর্কে লিখেন, “মারাঠা জাতিকে পরাজিত করা সহজ ব্যাপার। তবে ইসলামের গাজী-যোদ্ধাদেরকে সাহসের সাথে কোমর বাঁধতে হবে। বস্তুতঃ মারাঠা জাতি সংখ্যালঘু। কিন্তু তাদের সঙ্গে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মিলিত হয়েছ। যদি এ দলের একটি কাতারও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া যায়, তবে এ জাতি বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আর এই পরাজয়ে আসল জাতি ভেঙ্গে পড়বে। কেননা এ জাতি শক্তিধর নয়। এজন্য তাদের সকল যোগ্যতা এমন বিশাল সৈন্যদল গঠন করা, যারা পিপড়া ও ফড়িং থেকেও বেশি হবে, বীরত্ব ও যুদ্ধোপকরণের ঘাটতির কোন অপবাদ তাদের মধ্যে নেই।”

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব (র) -এর হেদায়াত মোতাবেক নাজীবুদ্দৌলাহ আহমদ শাহ আবদালীকে যে পত্রাবলি লিখেন, এরপর স্বয়ং শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব যে সুদীর্ঘ প্রভাবময় পত্র সরাসরি লিখেন, (সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি প্রাগুক্ত) তা প্রতিক্রিয়াহীন নিষ্ফল পড়ে থাকেনি। আহমদ শাহ আবদালী ১১৭৩ হি. মোতাবেক ১৭৫৯ খ্রি. মারাঠীদের শক্তি ভেঙ্গে দেওয়া এবং নাজীবুদ্দৌলাহ ও শুজাউদ্দৌলাহকে সাহায্য করার জন্য (যারা সে সময় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ইসলামী ঐক্য- সংহতির প্রমাণ দিয়েছিলেন) ভারত অভিযানের মনস্থ করেন। এক বছর কেটে যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধ-লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। অবশেষে ১১৭৪ হি. মোতাবেক ১৪ জানুয়ারী ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের রণাঙ্গনে মারাঠী এবং আফগানী ও ভারতীয় ইসলামী যৌথ শক্তির মধ্যে ঐতিহাসিক সেই চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আর মারাঠীদেরকে ভারতে নতুন উত্থানমুখী রাজনৈতিক চিত্র থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে। উক্ত যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত অবস্থাচিত্র ও ফলাফল মৌলভী যাকাউল্লাহ সাহেব ‘তারীখে হিন্দুস্তান’ রচয়িতার ভাষায় লিখা হচ্ছে, “তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। কিন্তু তখনও মারাঠীদের পাল্লা ভারী ছিলো। আহমদ শাহ তার পলাতক সৈন্যদেরকে আবদ্ধ করে হত্যার নির্দেশ দিলেন আর বলে দিলেন, যে পলায়ন করবে, সে মারা পড়বে। এরপর তিনি তার কাতারকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এক সৈন্যকে নিজের বাম দিকে শত্রুর বাহুতে আক্রমণ করার হুকুম দিলেন। এই কৌশলে তীর যথার্থ লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পড়ে। বিপক্ষ সৈন্যের ভাও ও বিশ্বাস রাও অশ্বারোহণ করে যোদ্ধাদের লড়াই পরিচালনা করছিলো। বর্শা-তরবারীর বাজি চলছিলো। হঠাৎ আল্লাহ জানেন, কী হয়ে গেল। মারাঠী সৈন্যদের পা উঠে গেল রণাঙ্গণ থেকে। পদস্খলন মাত্রই তাদের মরদেহে রণাঙ্গণ ভরে গেলো। ইসলামী সৈন্যদল অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে চতুর্দিকে পনের-বিশ মাইল পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে। মারাঠীদের মেরে মেরে লাশের স্তুপ বানিয়ে দেয়। আর যেসব মারাঠী এই শত্রুদের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলো, তাদেরকে গ্রাম্য বুদ্ধুরা মেরে ফেলে। বিশ্বাস রাও ও ভাও মারা পড়ে। যেই সিন্ধীকে কোনও দুররানী লুকিয়ে রেখেছিলো, তাকেও খুঁজে বের করা হয় এবং ধরে এনে হত্যা করা হয়। ইবরাহীম খান গার্দীও বন্দি হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু তার ক্ষতস্থানগুলোতেও পট্টি লাগায়। শামশীর বাহাদুরও পলায়নরত অবস্থায় মারা পড়ে। মালুহ-এর মধ্যে মিলহার রাও জান বাঁচিয়ে পালিয়ে যায়। আপাজী সিন্ধীও ল্যাংড়া হয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছে। এই দুই নেতা ব্যতীত প্রসিদ্ধ আর কোনো নেতা প্রাণে বাঁচেনি। মারাঠীদের এমন পরাজয় ইতোপূর্বে কখনো হয়নি। আর না এমন বিপর্যয় হয়েছিলো। ফলে গোটা জাতির মন মৃতপ্রায় ও নিরস হয়ে গেলো। এই শোকে বালাজীও কয়েকদিন পরে মারা যায়। পরাজয়ের সংবাদ শোনার পর থেকেই একটি মন্দিরে বসে সংস্কৃতি পাঠে সে মগ্ন হয়ে গিয়েছিলো।’ জনৈক ঐতিহাসিকের মতে ‘মারাঠীদের শক্তি চোখের পলকে তুলার মত উড়ে গেলো।’ স্যার যদুনাথ সরকার লিখেন, মহরা শহরে কোনো পরিবার এমন ছিল না, যাদের মধ্যে শোকের আবহ তৈরী হয়নি। নেতাদের পূর্ণ বংশধর এই যুদ্ধে গায়েব হয়ে যায়।”

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেব (র) -এর ছক অনুযায়ী আহমদ শাহ আবদালী সময়ের এই প্রয়োজনীয় কাজ আঞ্জাম দিয়ে কান্দাহারের পথে রওয়ানা হন। মৌলভী যাকাউল্লাহ লিখেন, ‘এই বিজয়ের পর আহমদ শাহ আবদালী পানিপথ থেকে দিল্লীর উপকূলে আসেন এবং কয়েকদিন অবস্থান করেন। ভারতের বাদশাহ নিযুক্ত করেন যুবরাজ আলী গওহার তথা শাহ আলমকে এবং বাদশাহকে সুপারিশ করেন যেন সুজাউদ্দৌলাহ ও নাজীবুদ্দৌলাকে আমীরুল উমারাহ নিয়োগ করা হয়। শাহ আলম তখন দিল্লীতে ছিলেন না। এজন্য তার পুত্র জোয়া বখতকে বাদশাহের নায়েব হিসেবে দিল্লীতে নিযুক্ত করেন। নাজীবুদ্দৌলাহকে নিযুক্ত করেন দিল্লীর শাসক আর সুজাউদ্দৌলাহকে শাহী পোশাক দিয়ে উধহ ও এলাহাবাদ প্রদেশে পাঠিয়ে দেন। স্বয়ং চলে যান কান্দাহার।’ প্রফেসর খালিক আহমদ নিযামী লিখেন, ‘পানিপথের যুদ্ধের পর আহমদ শাহ আবদালী শাহ আলমকে দিল্লী ডেকে আনার সীমাহীন চেষ্টা করেছেন। নিজের লোক পাঠিয়েছেন। যখন তিনি আসলেন না, তখন আহমদ শাহ আবদালী শাহ আলমের মাতা নবাব জিনাত মহলের দ্বারাও পত্র লেখান। শাহ আলমকে ডেকে আনার চেষ্টা আহমদ শাহ এজন্য করেছিলেন, যেন তিনি ইংরেজদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসেন এবং দিল্লী এসে আহমদ শাহের উপস্থিতিতে নিজের শক্তিকে সুদৃঢ় করেন।’

খালীক সাহেব লিখেন, “মারাঠী, জাঠ, শিখরা কোনো যুদ্ধে এত ব্যাপক ও প্রশস্ত ছিল না যে, তারা ভারতের কেন্দ্রীয়তা ও অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার চিন্তা-ভাবনা করবে। শাহ সাহেব (র) তার নির্বাচিত ব্যবস্থায় আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসনামলের কেন্দ্রীয়তা এবং ভারতীয় সভ্যতার উচ্চ শক্তিকে বহাল দেখতে চাইতেন। তবে সেই সাথে কামনা করতেন লাগামহীন বাদশাদের স্থলে যেন ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়।

তখন যদি রাজত্বের ভেতর সামান্য প্রাণচাঞ্চল্যও থাকতো, তবে সে পানিপথের যুদ্ধ থেকে ফায়দা লুটে নিজের শাসনক্ষমতাকে ভারতীয় উপমহাদেশে আবার কিছুকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারতো। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মোঘল সালতানাত তখন নিষ্প্রাণ দেহের মত ছিল। পানিপতের যুদ্ধের প্রকৃত ফায়দা হাসিল করে পলাশী যুদ্ধের বিজয়ীগণ।”

শাহ আলম তার কাপুরুষতা, হীনমন্যতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করে ফেলে। আর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং স্বয়ং আপন মাতা যিনাত মহলের স্নেহপূর্ণ চিঠি সত্ত্বেও পূর্ণ দশ বছর পর ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে তিনি দুর্গে প্রবেশ করেন। এরপর তার সঙ্গে এবং তার সহচরদের সঙ্গে যা কিছু করা হয়েছে, তা ইতিহাসের পাতায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এর চরম পরিণতি হচ্ছে, (Climax) ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের রাজত্বের বিপ্লব তথা রাজত্ব হাতছাড়া হওয়া। (অবশ্য নামসর্বস্ব রাজত্ব ছিল), যা হয়েছে ইংরেজদের হাতে। যারা নিজেদের বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার ও দখল প্রতিষ্ঠার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করেনি।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী সাহেবের পরে তার যোগ্য উত্তরসূরী, জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং ধর্মীয় আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্ভ্রমবোধের উত্তরাধিকারী তার সম্মানিত পুত্র সিরাজে হিন্দ হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) স্বীয় মহান পিতার শুরু করা কাজকে কেবল চালু ই রাখেননি বরং তার ব্যাপকতা ও পূর্ণতা দানের চেষ্টা করেছেন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনসহ নিজের মনোযোগিতা তখনকার রাজনৈতিক ময়দানের আসল শত্রু ও প্রকৃত শক্তি (ইংরেজ শক্তি) এর দিকে ঘুরিয়ে দেন। যারা তখন ‘আশঙ্কা’ থেকে অগ্রসর হয়ে (যা দেখার জন্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয়) বাস্তবরূপ ধারণ করে নিয়েছিল। যা দেখার জন্য দৃষ্টিশক্তি থাকাও যথেষ্ট।

শাহ আবদুল আযীয (র)-এর পরে তারই শিক্ষালয়ের দুই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দৃঢ়চিত্ত দাঈ ও সংস্কারক হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ (র) হযরত শাহ সাহেবের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও নকশায় (যা তিনি চিন্তা-দর্শনরূপে ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’ ও ‘ইযালাতুল খফা’ -এর পাতায় পাতায় ও জ্ঞান-প্রজ্ঞায় উপস্থাপন করেছিলেন) রঙ লাগানোর চেষ্টা করেন। একে নবুওয়াতের আদর্শিক খেলাফতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের জীবন বাজি রাখেন। তারা হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর দেওয়া আলোকবর্তিকা দ্বারা কতটুকু উপকৃত হয়েছিলেন, তাদের ইচ্ছা শক্তি কত উঁচু! তাদের দৃষ্টি কত দূরদর্শী! তাদের মন ছিল কত প্রশস্ত ও উদার! তারা পাঞ্জাবের মুসলমানাদের উপর থেকে শিখদের সামরিক শাসনের বিপদ-আপদ থেকে বাঁচানোর পর (যেভাবে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) মারাঠী ও জাঠদের নিত্যদিনের হত্যা-লুণ্ঠন থেকে সমকালীন পরিবেশ ও সমাজকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়েছেন) এবং যে ইংরেজদেরকে তারা “অচেনা ভিনদেশী ও বণিক গোষ্ঠী” বলে অভিহিত করেন, সে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করে ভারতবর্ষকে কিভাবে স্বাধীন এবং ইসলামের সাম্য-ন্যায় ও ইনসাফের নীতিমালায় এর আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন, এর অনুমান তাদের চিঠিপত্র থেকে পাওয়া যাবে, যেগুলো তারা সমকালের শাসক, আমীর-উমারা, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলমান এবং সচেতন রাষ্ট্রপরিচালকগণকে লিখেছেন। এভাবে এ ধারার আহলে দাওয়াত ও আযীমত বাস্তবিকই বলতে পারেন,

آخشته ایم سر خاری بخون دل۔

قانون باغبانی صحرا نوشته ایم

“করেছি একাকার মোরা সব কণ্টকের চূড়া,

বুকের তপ্ত খুনে লিখেছি মোরা

মরুদ্যান কার্যের সংবিধান।”