The History of Mathematics – David M Burton বইটি গণিতের ইতিহাস বা ক্রমবিকাশ নিয়ে লেখা। এই বইয়ে গণিতের মতো জ্ঞানের ইতিহাসের সূচনা হয়েছে গ্রীক থেকে মাঝে মিশর, ব্যবিলন, ভারতে একটু বাঁক নিয়ে ফিরে গিয়েছে ইউরোপে। হালকা এক ছটাক দৃষ্টি গিয়েছে ওমর খৈয়াম আর মূসা আল খাওয়ারিজমির উপর। এই এপ্রোচটা শুধু গণিতে না। আমরা যখন পদার্থ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে ইতিহাসের মতো জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পাঠ করি তখন আমরা এখানে এক ধরণের অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করি। এই অসামঞ্জস্যটি হচ্ছে জ্ঞানের ইতিহাসের কোথাও আমরা নিজেদেরকে ঠিক খুঁজে পাই না ৷ প্রায়ই দেখা যায়, ইতিহাসের সূচনা হয় গ্রীক থেকে আর তা ইউরোপে গিয়ে শেষ হয়। মাঝে অন্যান্য অঞ্চলের ইতিহাসও আসে কিন্তু তা কেবল কন্টিভিউটর হিসেবে; মূল ভূমিকায় নয়।

জ্ঞান নিয়ে এই ভাষ্যের বাহিরে এখানে আরেকটি ভাষ্য তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করছি। প্রথম সংকটটা মুসলমানদের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখি তবে দেখা যায় কুরআন এবং সুন্নাহর জ্ঞান মুসলমানদের সামনে একেবারে অক্ষত অবস্থায় আছে কিন্তু কেন জানি মুসলমানরা তাদের কাঙ্খিত হাকীকতে পৌঁছতে পারছে না। দারসের মজলিসেই ওহীর জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে পুঁজিবাদী দুনিয়ার আলোকেই। পরিভাষাগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছেন। ওহী ব্যক্তি,সমাজ,রাষ্ট্রের কোথাও চালিকা শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারছে না: সর্বোচ্চ পরিস্থিতির নাজুকতার সাথে কোন রকমে খাপ খাইয়ে চলতে বাধ্য হচ্ছে !

প্রশ্ন হচ্ছে কেন ওহীর জ্ঞান সামনে থাকতে রাসূলের সিরাত সামনে থাকতে মুসলমানরা এতটা অসহায় ?

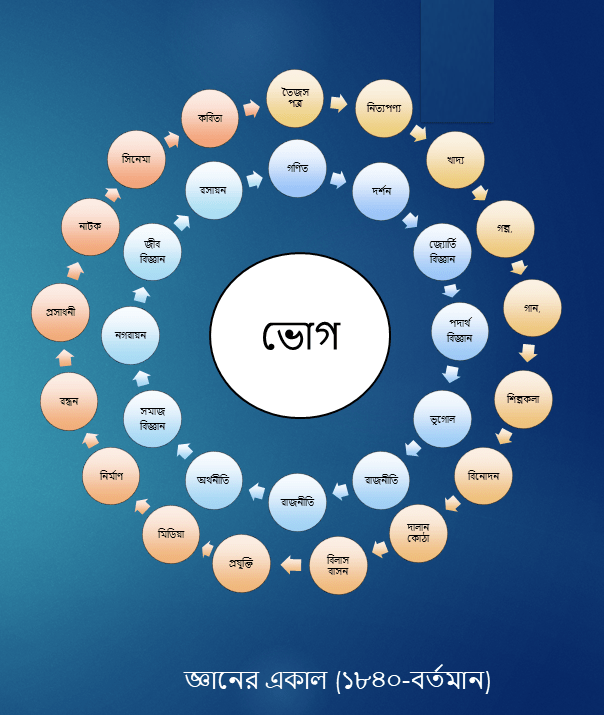

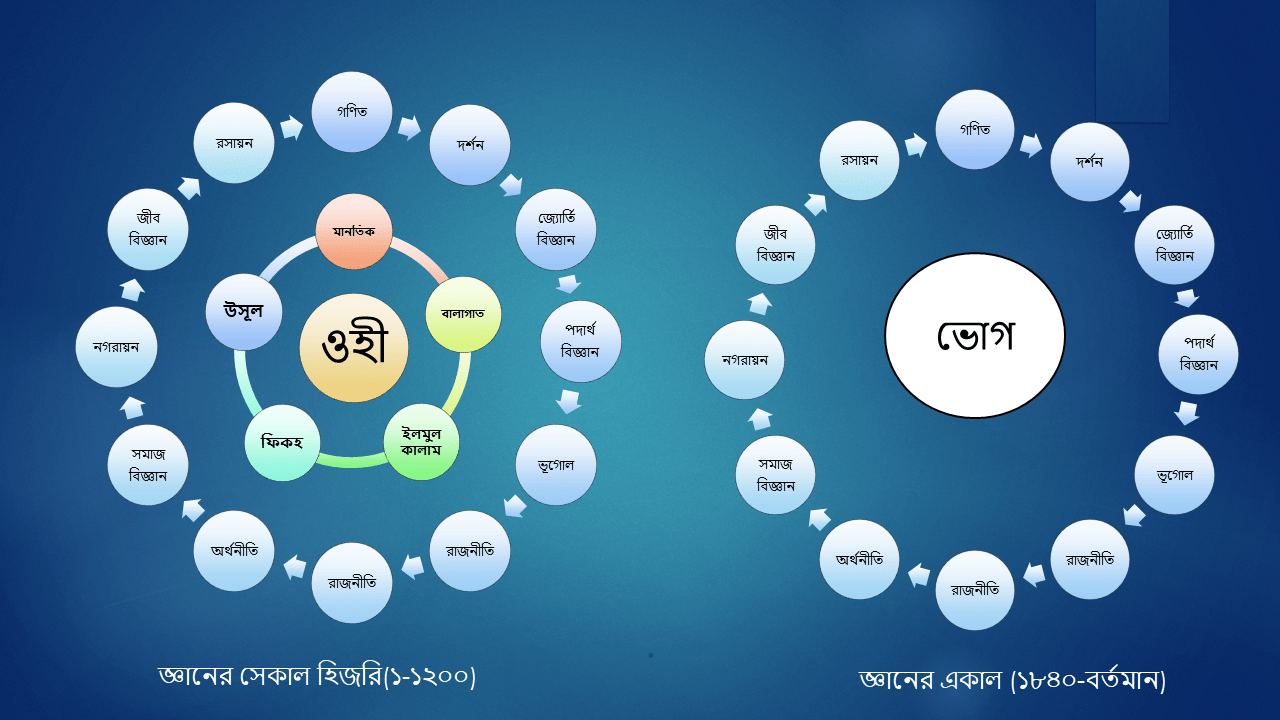

দ্বিতীয় ভাষ্য হচ্ছে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে জ্ঞান ক্রমেই বিভক্ত বা সেগমেন্টেড হয়ে চলেছে। শতাব্দীর পরিক্রমায় এতটাই সেগমেন্টেড হয়েছে যে, প্রায় প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বা এক্সপার্টের ছড়াছড়ি হলেও নতুন কোন জ্ঞান নতুন কোন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে না।

প্রশ্ন হচ্ছে জ্ঞানের ক্রমবিকাশ এরূপ সরুগলিতে প্রবাহিত হওয়ার কারণ কি ?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে আমাদেরকে জ্ঞানের ক্রমবিকাশকে সামনে রেখে পুরো বিষয়টিকে পাঠ করা প্রয়োজন। যেমনটা আমরা ভূমিকায় আলোকপাত করেছি যে, পাশ্চাত্য জ্ঞানের ইতিহাসকে একটি বিশেষ পন্থায় পাঠ করে এবং বর্তমান পৃথিবীকেও সেই পন্থায় পাঠ করতে বাধ্য করে।

প্রশ্ন হচ্ছে,পাশ্চাত্যের বণিক সভ্যতা জ্ঞানকে কেন এভাবে পাঠ করে এবং অন্যদেরকেও কেন এভাবেই পাঠ করতে বাধ্য করে?

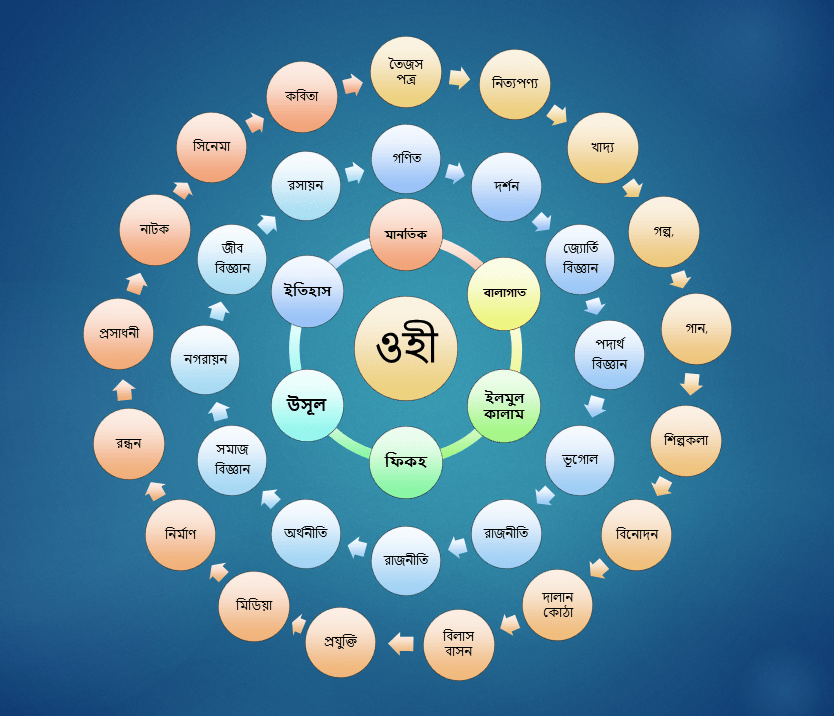

এই প্রশ্নের জবাব পেতে একটু পিছনে ফিরে যেতে চাই। আমরা যদি দশম শতাব্দীর দুনিয়ার একটি চিত্র অংকন করি তাহলে দেখব দুনিয়ার কেন্দ্র তখন বাগদাদ। জ্ঞানের কেন্দ্র তখন বায়তুল হিকমাহ। আরবি তখন জ্ঞানের ভাষা। দুনিয়াকে আমানত হিসেবে এবং মানুষকে আল্লাহর প্রতিনিধির জায়গায় বিবেচনাকারী মুসলমানরা তখন ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে যেমন খুশি দুনিয়াকে পরিচালনা করতে পারছে না। বরং প্রতিনিধিত্বের দায়বদ্ধতা তাদেরকে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক নিরূপণ করে চলতে বাধ্য করছে। ফলে আল্লাহ সাথে বান্দার সম্পর্ক নিরূপণকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত ইলমুল কালাম পাঠ্যসূচির একেবারে কেন্দ্রে। এদিকে আবার মানুষের মাঝে আদালত প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বকেও তারা এড়াতে পারছে না। আবার আদালত প্রতিষ্ঠা করতে গেলে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে তা জানা চাই। ফলে ফিকহও তখন জ্ঞান গবেষণার একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। ফিকহ, কালামের মতো জ্ঞানকে ধারাবাহিকতা দিতে প্রয়োজন ছিল উসূলের। অন্যদিকে উসূল তথা মূলনীতি ঠিক করতে প্রয়োজন ছিল নিত্য নতুন ঘটনার সুলুক-সন্ধান করার। এর জন্য বিকশিত হয়েছিল আরো একটি জ্ঞান যা মানতিক (আমাদের সময়ের যুক্তিবিদ্যার মতো) নামে পরিচিত। এ পর্যায়ে এসে দেখা যায় জ্ঞান ও কর্মের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর মাধ্যম ভাষাকেও চুলচেরা বিশ্লেষণের আওতায় আনা প্রয়োজন যা বালাগাতের জন্ম দেয়।

কালাম, ফিকহ, উসূল, মানতিক ও বালাগাত এসব মূলত পয়গম্বরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা মুসলিম সমাজে পয়গম্বরে মুহাম্মাদীর রেখে যাওয়া আমানত ওহী তথা মুসলিম জ্ঞান গবেষণার উৎসমূল কুরআন ও সুন্নাতকে বুঝার বাস্তাব দুনিয়ায় প্রয়োগ করার প্রয়োজনে গড়ে উঠা জ্ঞান। এগুলো এমন জ্ঞান যেগুলো ওহীকে নিছক জ্ঞান থেকে আমল বা কর্মে পরিণত করেছে। ইলমকে আমলে পরিণত করা হচ্ছে হিকমত। আর এই হিকমত তৈরি হয়েছে ইলমকে আমলের উপযোগী করতে প্রয়োজনীয় ইজতিহাদ এবং ইজতিহাদলব্ধ আমলকে বাস্তবে রূপ দানে প্রয়োজনীয় জিহাদের মধ্য দিয়ে।

দুনিয়াকে আমানত হিসেবে দেখা, দুনিয়ায় নিজেদেরকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের জায়গায় রেখে আদালত প্রতিষ্ঠার দায়বদ্ধতার ভার মুসলমানদেরকে নিত্য নতুন সমস্যার সমাধানে একে একে জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদি জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটাতে বাধ্য করে। কারণ মানুষের মাঝে ইহসান ও আদালত প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এই সকল জ্ঞান চাই চাই। এই দায়বদ্ধতার জন্য যদিও মুসলমানরা এসকল জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটাতে বাধ্য ছিল বটে কিন্ত একমাত্র কারণ নয়। কারণ কুরআন প্রতিনিয়তই প্রকৃতিতে এবং মানব সমাজে আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত অপরিবর্তনীয় সুন্নত (বর্তমান পরিভাষায় natural law) এর কথা বলে যা তাদের মাঝে সেসকল সুন্নতকে খুঁজে বের করার অদম্য স্পৃহা জাগরিত করে। ফলে তারা প্রকৃতি সম্পর্কিত (বর্তমানে সাইন্সের সাবজেক্টগুলো) জ্ঞানগুলো উৎপত্তি ঘটায় এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞান যেখানেই পেয়েছে সেখান থেকেই ছেঁকে ছেঁকে পুনরুদ্ধার করা শুরু করে। যেমন বায়তুল হিকমাহ প্রাচীন গ্রীক, মিশর, ভারত ও চীনের জ্ঞানগুলোর ভুল সংশোধন করে সেগুলো অনুবাদ করে পাঠ উপযোগী করতে থাকে। শুধু পাঠ উপযোগী করেই তারা থেমে থাকেনি বরং একই সাথে সেসকল জ্ঞান তাদের হাত ধরে গতিশীলতাও লাভ করে। যেমন আল ফারাবী দর্শনকে এরিস্টটলের কক্ষপথ থেকে বের করে নতুন করে বিকশিত করেন।

এভাবে বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই, দশম শতাব্দীর দুনিয়াকে পরিচালনা করছে উসূল, ফিকহ, কালাম আর জ্ঞানের এসকল শাখার নেতৃত্বে আছেন ইমাম জুইয়াইনি, ইমাম গাজালী, ফখরুদ্দিন রাজি, ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, আল ফারাবী আর আল রাজির মতো আলেমগণ। তৎকালীন সময়ের কেন্দ্রে থাকা জ্ঞানের নেতৃত্বদানকারী-ই হচ্ছে তাদের মূল পরিচয়।

গণিত, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞানের মতো জ্ঞানগুলো তখন কেন্দ্রে নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষ কেন্দ্রে থাকা ঐ সকল জ্ঞানের সাহায্যকারী জ্ঞান হিসেবে বিকশিত হয়েছিল। যেমন ফিকহের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মাঝে বর্তমানকালের সমাজবিজ্ঞান থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি এককথায় মানুষের সাথে সম্পর্কিত সকল জ্ঞান এর আলোচ্য। আবার ইলমুল কালামের স্রষ্টার সৃষ্টিকে দেখে স্রষ্টাকে বুঝার পন্থা পদার্থবিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন থেকে শুরু করে Natural Science এর সকল বিষয়বস্তুই ইলমুল কালামের আওতাধীন। ফলে যারা কালাম, ফিকহ, উসূল, মানতিক ও বালাগাতের উপর পন্ডিত ছিল স্বাভাবিকভাবেই তারা মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞানগুলোয় পারদর্শী হতে বাধ্য ছিল। যেমন আমরা দেখি ইবনে সিনা অনেক বড় আলেম হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসা শাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞানেও নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। নিউটনের পূর্বে মূলত ইবনে সিনার পদার্থ বিজ্ঞানই প্রতিষ্ঠিত ছিল। আবার, আল ফারাবী তৎকালীন সময়ের উন্নত শহরগুলোর একটি বুখারার বিচারক ছিলেন। আর মুসলমানদের কাজী তারাই হতেন, যারা ওহী সম্পর্কিত জ্ঞানের এই মূল শাখাগুলোয় বিশেষ ভাবে পারদর্শীতা থাকতো। এসকল প্রধান বিষয়ই তাকে প্রকৃতি এবং মানুষ সম্পর্কিত জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। যেমন আল ফারাবী তাঁর মাদিনাতুল ফাদিলার জন্য বিখ্যাত। মাদিনাতুল ফাদিলা মানে ফজিলতপূর্ণ শহর। মূলত এসকল কাজ তাদের ওহী এবং দুনিয়ার মাঝে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার সামগ্রিক জ্ঞানেরই বহিঃপ্রকাশ। তাদের প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানগুলোই এর বহিঃপ্রকাশ।

যেমন ইবনে খালদুনের ইলমুল উমরানের আসাবিয়্যাত তত্ত্বের ভিত্তিই তাওহীদের উপর। “মানুষের সামজিক জীব হওয়া তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। মানুষ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সামাজিক হতে বাধ্য। আর যেকারণে মানুষ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে তাকে আসাবিয়াত বলা হয়। আসাবিয়াত রক্ত সম্পর্কীয় ও নবুওয়তী এই দুই প্রকারে বিভক্ত। ” – এখানে প্রথম লাইনেই ইবনে খালদুন মানুষকে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে বিবেচনা করে শুরু করেছেন। আর পরবর্তীতে এসে সরাসরি নবুয়তের কথা বলছেন। (এখন ইলমুল উমরানকে এভাবে মেনে নিলে পাশ্চাত্যও মুসলিম হয়ে যায়)

এভাবে আমরা যদি পাশ্চাত্যের বণিক সভ্যতার ইতিহাসের বয়ানের বাহিরে এসে দশম শতাব্দীকে বা ১২০০ বছরের ইসলামী সভ্যতাকে দেখি তাহলে আমরা সেখানে সভ্যতার কেন্দ্রে একজন পয়গাম্বরকে দেখি এবং সেই পয়গম্বরকে পরিগ্রহকারী একটি উম্মতকে দেখি যারা দুনিয়াকে পয়গম্বরের রেখে যাওয়া আমানতের ভিত্তিতে দুনিয়াকে দেখে। সেই আলোকে তাদের নিজস্ব ভাষা, পরিভাষা, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার বিনির্মাণ করে। এখানে জ্ঞান এবং ক্ষমতার একটি ঐকতান গড়ে উঠেছিল। তাদের প্রতিষ্ঠিত নগরগুলোয়, তাদের স্থাপত্যে, কাব্যে, সাহিত্যে আমরা এর স্পষ্ট ছাপ দেখতে পাই।

কিন্তু আমরা বর্তমান বেনিয়া সভ্যতায় আমাদের ১২০০ বছরের তৈরিকৃত জ্ঞান থেকে যোজন-যোজন দূরে অবস্থান করছি। অপরদিকে পাশ্চাত্যের বণিক সভ্যতার কেন্দ্রে মানুষ না থাকার কারণে আমাদের জন্য যেসকল জ্ঞান (ফিকহ, উসূল) কেন্দ্রে ছিল তা তাদের জন্য অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কারণ লুটতরাজ করতে, উপনিবেশ পরিচালনা করতে কোন আদালতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু বেনিয়াদের প্রতিষ্ঠিত বণিক সভ্যতায় ভোগ কেন্দ্রে থাকায় ফিকহ, কালাম, উসূল, মানতিকের মতো জ্ঞান প্রয়োজনীয় না হলেও এসব জ্ঞানের সাহায্যকারী হিসেবে গড়ে উঠা গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞান ভোগ, শাসন ও শোষণে বেশ কার্যকরী হিসেবে বিবেচিত হয় ফলে এসকল জ্ঞান কেন্দ্রে এসে পড়ে। তবে এসকল জ্ঞান তার উৎপত্তির কারণ মানব কল্যাণ থেকে সরে এসে শাসন শোষণের মাধ্যমে পরিণত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ভিত্তি পরিবর্তিত হয়ে পড়ে।

এজন্য আমরা যখন পাঠ করি তখন জ্ঞানের এসকল শাখার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত ধারণা কখনোই আমাদের পাঠপুস্তকে লক্ষ্য করি না। কেবল কিছু সূত্র এবং তাদের ব্যবহারই শিখি বলা যায়। আমরা কখনোই Puzzel এর Big Picture টা দেখি না। কেবল মাঝখান থেকে একটা খন্ড নিয়ে পড়ে থাকি। যেহেতু আমরা জ্ঞানের এসকল শাখার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখি না, তাই আমরা বছরের পর বছর পড়াশোনার পরও সত্যিকার্থে চিন্তা করতে; মৌলিক জ্ঞান উৎপাদন করতে পারি না। এমনকি পাশ্চাত্যও এক্ষেত্রে স্থবিরতার যুগে প্রবেশ করেছে।

এক্ষেত্রে সর্বশেষ পেরেক ঠুকেছে পাশ্চাত্যের নিজেদেরকেই ইতিহাসের শুরু এবং শেষ বিবেচনা করে ইতিহাস রচনার নীতি। ফলে আপনি যখন The History of Mathematics – এর মতো বই পড়বেন তখন গণিতের কোথাও ফারাবী, ফারগানী, আল বেরুনী, রাজি, বালাসগুনীকে খুঁজে পাবেন না। আবার ইবনে খালদুনকে খুঁজে পেলেও পাবেন সেক্যুলার হিসেবে। আর তাঁর তাওহীদের ভিত্তিতে রচিত আসাবিয়্যাতকে পাবেন গোত্রপ্রীতি হিসেবে। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের বণিক সভ্যতা ইসলামী সভ্যতার যেসকল ব্যক্তিকে যে চোখে দেখেন আমরা তাদেরকে সেই চোখেই দেখি। তাই আমাদের সমাজে কুরআন প্রাসঙ্গিক নয়, কেবল সুরের মূর্ছনায় আবদ্ধ। সুন্নত আমাদেরকে পথ দেখায় না, কেবল বিতর্কে লিপ্ত করে। কারণ এসকল বিষয়কে প্রাসঙ্গিককারী, পরিগ্রহকারী কাঠামো, জ্ঞান, ভাষা ও পরিভাষার কোনকিছুই আমাদের কাছে নেই।

এই স্থবিরতা কাটাতে আমরা বাধ্য। কেননা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা করার সেই দুর্লভ বৈশিষ্ট্য উম্মাহ হিসেবে অগ্রসর হওয়ার গুণাবলী কেবলমাত্র আমাদেরই আছে। আর আমাদেরকে ইতিহাসকে ইতিহাসের মতো করেই রচনা করতে হবে। পাশ্চাত্যের খেয়াল খুশি মতো রচনাকারী ইতিহাসের উপর নির্ভর করলে হবে না। জ্ঞানের ইতিহাস রচনা করা আজ সময়ের দাবি। নৃতত্ত্বে আমাদের দায় আরও বেশি। আমাদের ১২০০ বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস এবং হারানো সম্পদগুলোকে পুনরুদ্ধার করতে নৃতাত্ত্বিক কার্যক্রমে আমাদের ঘুম ভাঙাতেই হবে। নৃতত্ত্বই ১২০০ বছরের জ্ঞান সভ্যতার ইতিহাস রচনার দ্বারকে গোটা দুনিয়ার সামনে উন্মুক্ত করবে। আর ইতিহাসের গুরুত্ব কতটুকু তা ঐতিহাসিকদের শিক্ষক প্রফেসর ড. হালিল ইনালজিক এভাবে বর্ণনা করেন,

“বিভিন্ন জাতির সভ্য হয়ে ওঠার সাথে সাথে ইতিহাস চর্চার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ৷ ইতিহাসের চেতনাকে ধারণ করা ব্যতিত কোনো জাতির পক্ষে ক্রমাগত সমৃদ্ধির পথে ধাবিত হওয়া, এমনকি নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাও সম্ভব নয়। ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের এক অফুরান ভাণ্ডার।