৯৩ হিজরি, ৭১২ খ্রিষ্টাব্দ, বাংলায় মুসলিম সভ্যতার উন্মেষকাল। তখন থেকেই বাংলায় স্থাপত্যধারায় অনন্যতা সৃষ্টির সূচনা যা নদীমাতৃক এদেশের সামাজিক,অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ভাবধারা বহন করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিকশিত এসব স্থাপত্যশিল্পের সর্বমূলে রয়েছে এদেশের মানুষের জীবনধারার ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ধর্মীয় সম্মিলন।

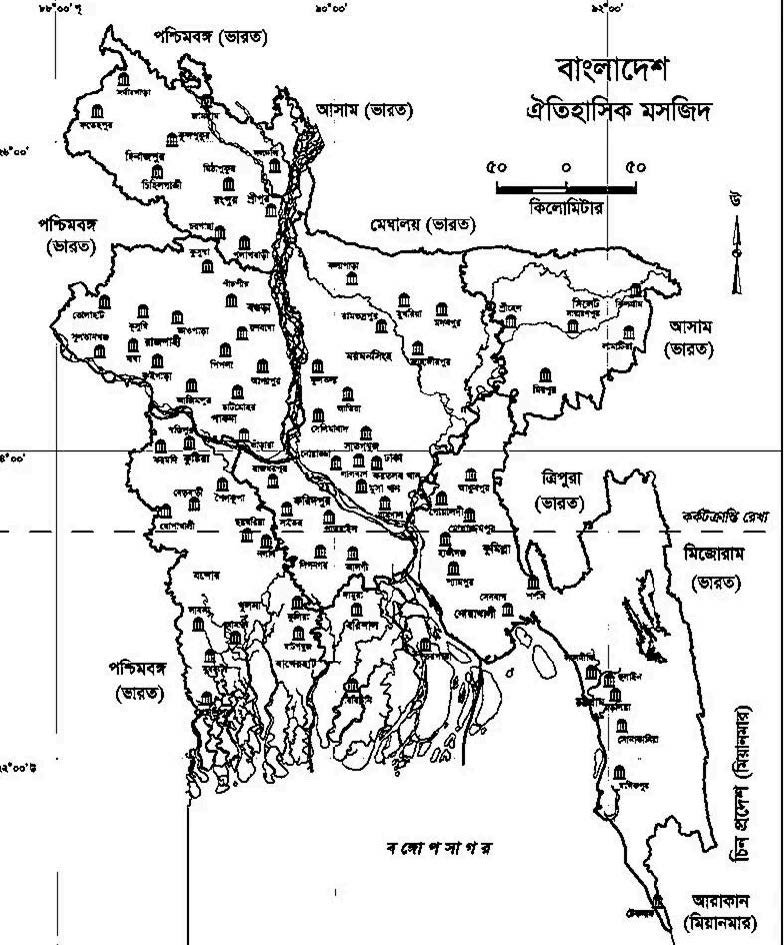

প্রথমত বাংলায় মুসলিম স্থাপত্য মূলত গৌড় এবং পান্ডুয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে কেননা এ দুটি নগরী তৎকালীন মুসলিম শাসকদের রাজধানী ছিল। স্থাপত্য নির্মাণরীতি ও গঠনশৈলীর ওপর ভিত্তি করে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যকে দুটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা যায়— সুলতানি স্থাপত্য ও মোগল স্থাপত্য। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নির্মিত মসজিদ ও অন্যান্য ইমারতকে সুলতানি স্থাপত্য এবং ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত ইমারত মোগল স্থাপত্য। যেহেতু মধ্যযুগীয় পূর্ব সময় থেকে বর্তমান বাংলাদেশ নামে এই স্বাধীন ভূ-খণ্ডটি ক্রমান্বয়ে অনেক মুসলিম শাসক শাসন করেছেন; সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিবর্তনের মাইলফলক হিসেবে মসজিদ স্থাপনাগুলো আজও সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্বরুপে দাড়িয়ে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে আমরা জানি ইসলামি শহরের প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে মসজিদকে রেখে এর চারপাশ ঘিরে অন্যান্য ইমারত নির্মাণ করা হতো। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রার্থনার জন্য নয় বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রাণকেন্দ্র হিসেবে মসজিদ স্থাপনা বরাবরই স্বীকৃত। রাসূল (স) এর সময়কালে নির্মিত মসজিদের অনুকরণেই পরবর্তী এসব স্থাপনা নির্মিত। বলা যায়, মুসলিম সভ্যতার অনন্য শৈল্পিক দক্ষতা ও কৌশলের স্বাক্ষরস্বরুপ মসজিদ স্থাপনাগুলো মূল ভূমিকায় আজও অস্তিত্বের জানান দেয়।

এক্ষেত্রে বাংলার স্থাপত্যকলার ঐতিহাসিক নিদর্শন স্বরুপ বেশ কিছু প্রাচীন মসজিদ স্থাপনা ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য –

কুসুম্বা মসজিদ

(বাংলার কালাপাহাড়)

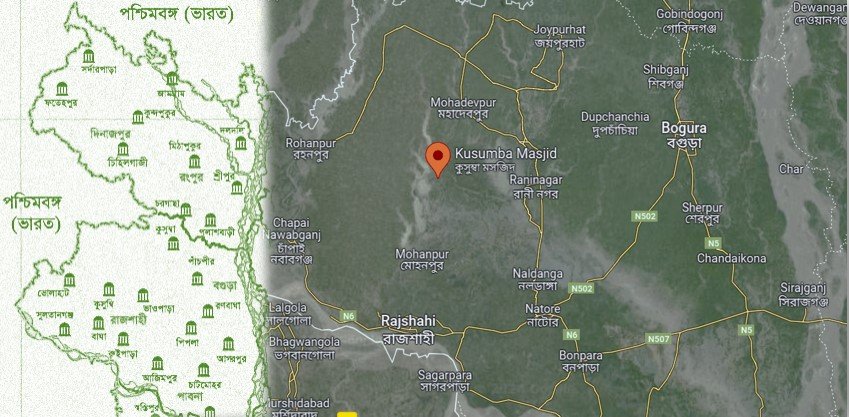

ইতিহাস ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ বৃহত্তর রাজশাহী জেলার (বর্তমান নওগাঁ) মান্দা উপজেলায় কুসুম্বা নামক স্থানে বিরাট এক দীঘির পাশে মসজিদটি অবস্থিত। বর্তমান পারিপার্শ্বিকতা ও অবস্থান দেখে মনে হয় তৎকালীন কুসুম্বা অঞ্চল অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ নগরী ছিলো। সংরক্ষিত শিলালিপি থেকে জানা যায় সুলতানি আমলের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মসজিদটি নির্মাণ করেন। এক্ষেত্রে ধারণা করা হয় উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আবাসস্থলও ছিলো এ নগরী । প্রায় ৪৬৪ বছর পূর্বে, ৯৬৬ হিজরি (১৫৫৪-৬০) তে যখন বাংলায় আফগানদের শাসনামল ছিলো অর্থাৎ শূর বংশের শেষ দিকের শাসক গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ-র রাজত্বকালেই জনৈক প্রশাসনিক কর্মকর্তা সুলায়মান নামক ব্যক্তি মসজিদটি নির্মাণ করেন।

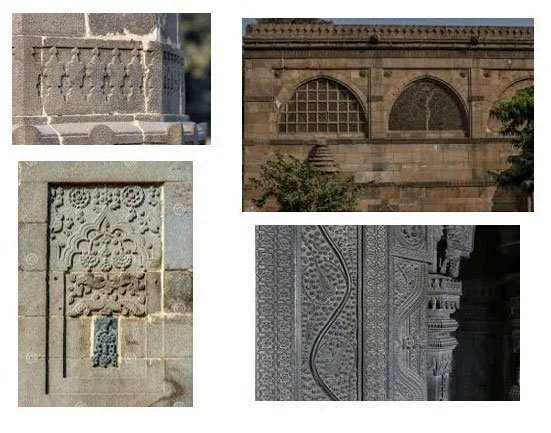

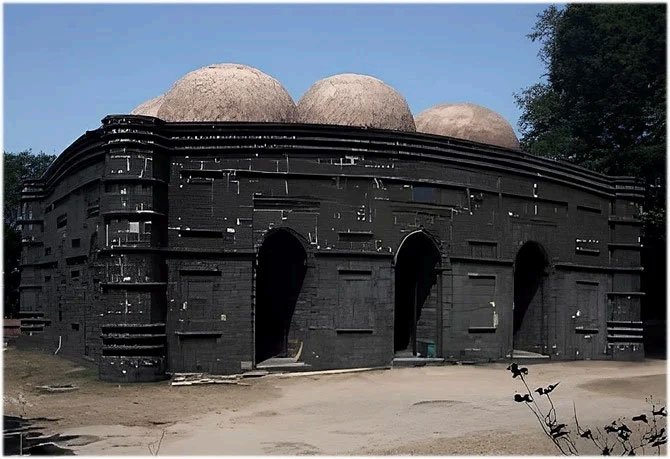

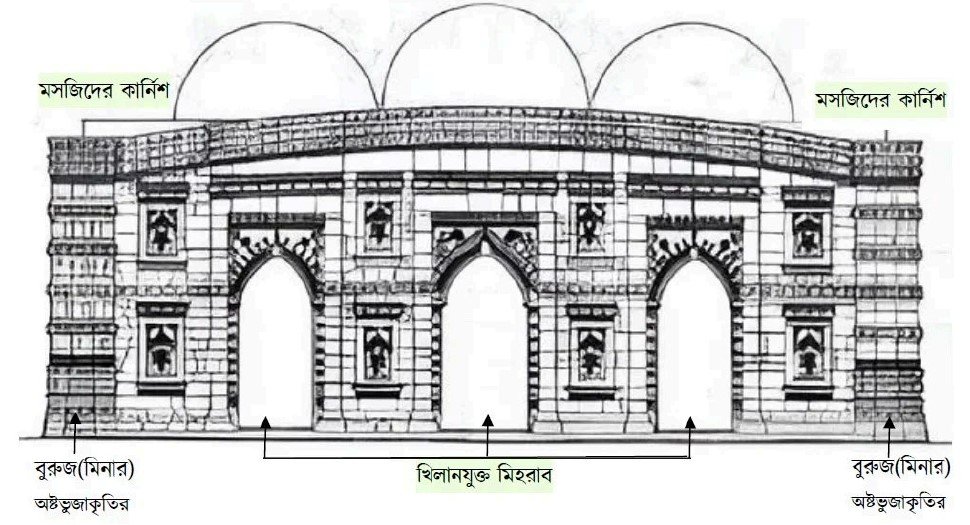

শূর আমলে নির্মিত হলেও স্থাপত্যরীতি, গঠন-গাঁথুনিতে বাংলার স্থাপত্যরীতির অনন্য প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ইটের গাঁথুনি, সামান্য বক্র কার্নিশ (বাংলার চালাঘরের আদলে) এবং এরই সাথে অষ্টকোণাকৃতির পার্শ্ববুরুজ প্রভৃতি এ রীতিকে সমর্থন করে।

এমনকি স্থাপত্যশৈলী ও নন্দনতাত্ত্বিক গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের ৫ টাকার নোটে মসজিদটির ছবি ছাপানো হয়।

এটির আরেক নাম কালাপাহাড় এবং স্থানীয়দের কাছে কালাপাহাড় নামেই পরিচিত। মসজিদটি কালো ও ধূসর রঙের পাথর আর পোড়ামাটির ইটে তৈরি। এসব উপাদান বিহার থেকে জলপথে আনা হয়েছিলো মসজিদটি নির্মাণের উদ্দেশ্যেই। নির্মাণের মূল উপাদান হিসেবে ইট ব্যবহার করা হলেও এর বাইরের দেয়ালের সম্পূর্ণ অংশ এবং ভেতরের দেয়ালে পেনডেন্টিভের খিলান পর্যন্ত পাথর দিয়ে আবৃত। এছাড়াও মসজিদের স্তম্ভ,মিহরাব, ভিত্তিমঞ্চ, মেঝে ও পাশের দেয়ালের জালি-নকশাও পাথরের তৈরি। তবে অলংকরণে অন্য উপাদান হিসেবে পোড়ামাটির দক্ষ ব্যবহার ও দেখা যায় । এসব উপাদানের অনন্য ব্যবহার বাংলার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থাপনা ছোটোসোনা মসজিদ সহ অনেক মসজিদে লক্ষ্য করা যায়।মসজিদটির সামনের দিক অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ কোণে বিশাল একটি দীঘি রয়েছে। দীঘিটি প্রায় ১২০০ ফুট লম্বাও প্রায় ৯০০ ফুট চওড়া। প্রকৃতপক্ষে গ্রামবাসী এবং মুসলমানদের খাবার পানি, গোসল এবং ওযুর প্রয়োজন মেটানোর তাগিদেই দীঘিটি তৈরি করা হয়েছিল।

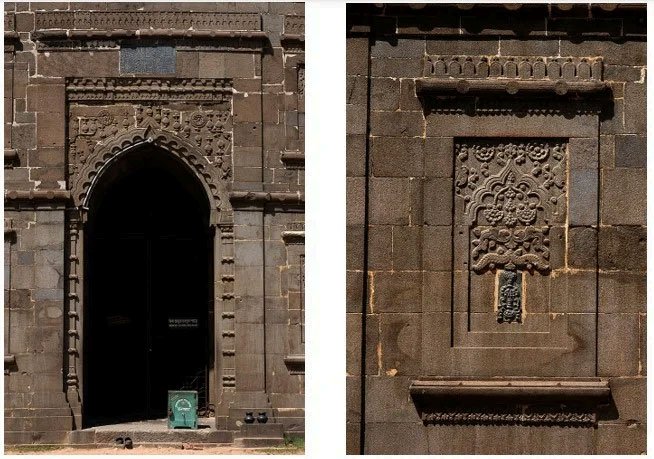

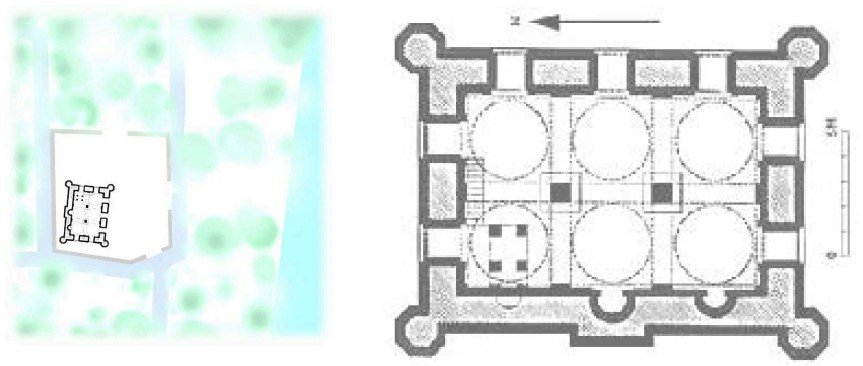

মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। উত্তর-দক্ষিণে ৫৮ ফুট লম্বা এবং পূর্ব -পশ্চিমে ৪২ ফুট চওড়া। চারপাশের দেয়ালের পুরুত্ব ৬ ফুট এবং বাইরের অংশ পাথরের আস্তরণে আবৃত । আদর্শ মসজিদের আদলে সব উপাদান বিদ্যমান না থাকলেও অধিকাংশেই মুসলিম স্থাপত্যকলার নান্দনিকতা মসজিদটিকে অনন্য বিশেষণ দেয়। মসজিদটি তিনটি বে এবং দুটি আইলে বিভক্ত। পূর্ব দিকে তিনটি খিলানপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণে দুটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে।

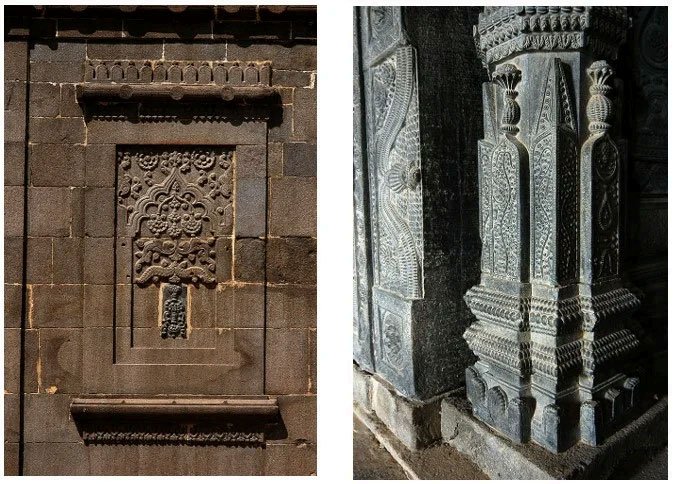

মসজিদটির সম্মুখভাগের তিনটি প্রবেশপথের মধ্যে দুটি আকারে বড় এবং অন্যটি অপেক্ষাকৃত ছোট। দরজাগুলো খিলানযুক্ত মিহরাব আকৃতির। মাঝের প্রবেশপথ বরাবর সম্মুখে দক্ষিণ-পূর্ব দিক বরাবর এবং উত্তর-পশ্চিম কোণের উচু প্লাটফর্মের ‘বে’ তে সমান্তরালে দুটি মিহরাব রয়েছে। মিহরাবগুলো অবতল আকৃতির এবং পাথরের খোদাইকৃত নকশা দিয়ে অলংকৃত। সুলতানি আমলের অন্যান্য মসজিদের ন্যায় এ মসজিদের কার্নিশও ঈষৎ বক্রাকার অর্থাৎ বক্র মধ্যভাগ প্রান্তভাগ অপেক্ষা সামান্য উচু। মূলত ছাদ থেকে পানি নিষ্কাশনের জন্যই বাংলার অষ্টভুজাকৃতির ঐতিহ্যবাহী চালাঘরের আদলে এটি এমনভাবে তৈরিকৃত।

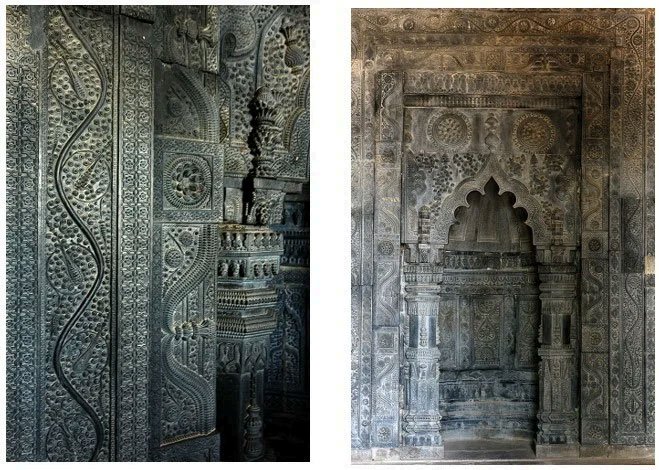

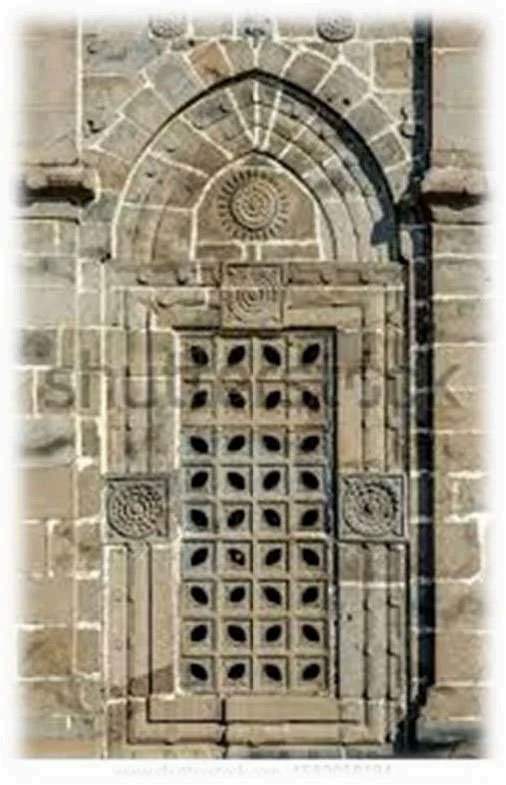

দক্ষিণ দিকের খিলানপথ জ্যামিতিক নকশায় প্রস্তর জালি দিয়ে বন্ধ এবং পূর্ব দিকের খিলানপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে তিনটি প্রস্তর মিহরাব সন্নিবেশিত। চারকোণায় চারটি সংযোজিত এবং ভেতরে দুটি প্রশস্ত স্তম্ভ বিদ্যমান।

ভেতরের উত্তর-পশ্চিম কোণের স্তম্ভের উপর একটি উঁচু আসন রয়েছে। ধারণা করা হয়, এই আসনে বসেই তৎকালীন কাজী-বিচারকরা বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। আর এ দুই স্তম্ভ এবং চারপাশের দেয়ালের ওপর ছয়টি গম্বুজ অবস্থিত।গুম্বজগুলোর নিচের ফাঁকা অংশগুলো আবার ত্রিভূজাকৃতির পান্দানতিফ পদ্ধতিতে আচ্ছাদিত। অভ্যন্তরভাগের উত্তর-পশ্চিমকোণে জানানা গ্যালারি রয়েছে। দ্বিতল আকৃতির এ কক্ষটি অভ্যন্তরভাগে দুটা বলিষ্ঠ স্তম্ভের উপর স্থাপিত। একটি সোপান সিড়ি দিয়েই উপরে উঠা যায়। সিড়ি পথের বিন্যাসের ভিন্নতা থাকলেও এ ধরনের জানানা গ্যালারি ছোটোসোনা মসজিদ ও দারসবাড়ি মসজিদেও দেখা যায়।

মসজিদটির সামগ্রিক অলংকরণ সম্পর্কে বলা যায় প্রস্তর খোদাই করা ফুল-লতাপাতা, জ্যামিতিক নকশা এবং পোড়ামাটির বিভিন্ন ধরনের সুদৃশ্য কারুকাজ খচিত নকশা। বিশেষত মিহরাবগুলো খোদাইকৃত পাথরের নকশা দ্বারা ব্যাপকভাবে সজ্জিত। সবগুলো মিহরাব কালো পাথরে তৈরি; ফ্রেমে রয়েছে সর্পিলাকারে খোদিত আঙুরগুচ্ছ ও লতার নকশা।

এ ছাড়া প্রায় বিন্দুর আকার ধারণকারী কলস, বৃক্ষলতা ও গোলাপ নকশা। মিহরাবের প্ল্যাটফর্মের প্রান্তেও রয়েছে আঙুরলতার অলংকরণ। আর এ প্ল্যাটফর্মের ভার বহনকারী খিলানের স্প্যান্ড্রিল ও মসজিদের কিবলা দেয়ালজুড়ে রয়েছে গোলাপ নকশা। বাইরের দেয়ালে আস্তরণ হিসেবে ব্যবহৃত পাথরগুলো অমসৃণ। এছাড়াও জ্যামিতিক নক্সার আদলে পোড়ামাটির সুদক্ষ কারুকাজ খচিত মাটির টালি, মিহরাবে বিভিন্ন ফুল, লতা-পাতা ঝুলন্ত শিকল ও মনোরম শৈল্পিক কারুকাজ যেন মুসলিম স্থাপত্য কলার অপূর্ব সমাহার।