ইসলামী সভ্যতার অনন্য সামগ্রিকতা, বিশালতা ও অনন্যতার প্রকাশক তার বাহ্যিকতা নয়, বরং তার রূহ। তাই কোনো কিছুর বাহ্যিক কাঠামোর চেয়েও তার রূহ কতটা ইসলামী, সে প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কিছু ইসলামী সভ্যতার অংশ কিনা বা ইসলামী সভ্যতাকে ধারণ করে কিনা তা তার রূহ কতটা ইসলামী তার সমানুপাতিক। কারণ ইসলামী সভ্যতা হলো নববী হিকমতকে ধারণকারী একটি বিশ্বব্যবস্থা, যা গোটা মানবসভ্যতাকে আদালতপূর্ণভাবে পরিচালিত করেছে। সুতরাং, কোনো কিছু ইসলামী সভ্যতার অংশ কিনা বা তা ইসলামী সভ্যতাকে ধারণ করে কিনা তা নিরুপণের অন্যতম মাপকাঠি হলো তার রূহ। রূহ যতটা ইসলামী, কোনো কিছু ঠিক ততটাই ইসলামী সভ্যতার নিকটবর্তী, ঠিক ততটাই ইসলামী সভ্যতাকে ধারণ করে।

আর ইসলামের এ রূহানী প্রভাব ও সামগ্রিকতা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত। ইসলামী সভ্যতাকে ধারণকারী যেকোনো কিছুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্ষেত্র থেকে শুরু করে বৃহৎ ক্ষেত্র পর্যন্ত ইসলাম বিদ্যমান। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামী সভ্যতায় শহরেরও রূহ আছে, কলব আছে। কোনো শহর কতটা ইসলামী তা শুধুমাত্র সে শহরের অধিবাসীদের ব্যক্তিগত ইবাদত কিংবা পোশাকের উপর নির্ভর করে না, বরং তা নির্ভর করে সে শহরের রূহ ইসলামকে কতটা ধারণ করে তার উপর।

শহরের রূহ নিয়ে আলোচনা করার ক্ষেত্রে শুরুতেই আমাদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে–

• শহর কী?

• রূহ কী?

• শহরের রূহ কী?

ইবনে খালদুনের ভাষায়,“নগর এমন একটি আবাসস্থল যা মানুষ বসবাস ও প্রয়োজন পূরণের জন্য অবলম্বন করে থাকে। শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যই তারা নগর নির্মাণ করে। এক্ষেত্রে অকল্যাণ (ফাসাদ) প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং কল্যাণ ও উপযোগিতার বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। নগরকে অবশ্যই সুরক্ষিত হতে হবে এবং তা নির্মাণের ক্ষেত্রে সুরক্ষিত স্থানকে প্রাধান্য দিতে হবে। একইসাথে আবহাওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে, তা যেন মানুষের বাসোপযোগী হয়, রোগ কম ছড়ায় এবং মানুষের স্বাস্থ্য যেন ভালো থাকে।”

ইবনে খালদুনের সংজ্ঞার আলোকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখতে পাই, ইসলামী সভ্যতার চিন্তার আলোকে তিনি যে নগর প্রস্তাবনা দিয়েছেন, তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য চারটি। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–

• শান্তি ও নিরাপত্তা

• মাফসাদাত প্রতিরোধ ও মাসলাহাত প্রতিষ্ঠা

• সুরক্ষিত অবস্থান

• বসবাসযোগ্য পরিবেশ

উপরোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্য যে স্থানে পাওয়া যাবে, সে স্থানই ইসলামী সভ্যতায় শহর হিসেবে গণ্য হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এমন একটি শহরে কি মানুষের পক্ষে ভালোভাবে দ্বীন পালন করা সম্ভব? নাকি যে শহরে শান্তি ও নিরাপত্তা নেই, শৃঙ্খলা নেই, সুরক্ষা নেই, বসবাসযোগ্য পরিবেশ নেই, সেখানেই একজন মানুষের পক্ষে ভালোভাবে দ্বীন পালন করা সম্ভব?

এমন একটি যুক্তি আমরা সব সময় শুনি যে, ভালোভাবে দ্বীন পালন না করাই মানুষের সকল বিপদের উৎস। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আমাদের শহরগুলোতে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর কারণ হিসেবেও আমরা এটাই মনে করি। একইভাবে বৈরাগ্যবাদী বয়ানে প্রভাবিত হয়ে এ বিষয়টিও আমরা অনেক শুনি যে, শহরের জীবনে চাকচিক্য বেশি, তাই শহর ত্যাগ করে নির্জন এলাকায় বসবাস করা উচিত, যাতে ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা যায়। কিংবা শহরে থাকার কারণে মানুষের মন দুনিয়াবী জাঁকজমকের ফিতনায় পড়ে যায়। অথচ মানুষের দ্বীন পালন করার পরিবেশও ভালভাবে এসব শহরেই তৈরি হওয়া সম্ভব!

কামালিয়াতপূর্ণ শহর, অর্থাৎ পরিপূর্ণ শহরের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো:

- সম্পদের সহজলভ্যতা থাকা, বাজারে পর্যাপ্ত খাদ্য থাকা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা থাকা।

- দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো নিরাপত্তা থাকা।

- তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মীয় ও চিন্তাগত স্বাধীনতা থাকা।

এসব বৈশিষ্ট্য আছে যে শহরে, সে শহরে ইবাদত পালন করা বেশি সহজ নাকি যে শহরে এসব বৈশিষ্ট্য নেই, সে শহরে ইবাদত পালন করা বেশি সহজ? অবশ্যই যে শহরে এসব বৈশিষ্ট্য আছে, সে শহরেই। ইসলামী সভ্যতার মহান দার্শনিক আলেম আল ফারাবীর ভাষায়, “মানুষ তার আখলাকী কামালিয়াত (পরিপূর্ণতা) শহরের মাধ্যমেই লাভ করে।” আর এ ধরনের শহর অবশ্যই ইসলামী সভ্যতার শহর। কেননা, উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া কখনোই আখলাকী পরিপূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

এ পর্যায়ে প্রশ্ন হলো, শহরের রূহ কী? রূহ (روح) শব্দটি কোরআন এবং হাদীসের অনেক স্থানেই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পারিভাষিক সংজ্ঞা অনুযায়ী রূহ মূলত একটি ‘ইলাহী প্রেরণা’ বা ‘জীবনীশক্তি’। জীবন আর মৃত্যু সংজ্ঞায়িত হয় রূহের ধারণার উপর ভিত্তি করে। কোনো কিছুর ভেতরে রূহ না থাকলে তাকে মৃত বলা হয়। রূহসম্পন্ন সকল কিছুকেই জীবিত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

কোরআনের এ আয়াতের “و نفخ من روحه” (তিনি তাঁর রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন) আলোকে অনেক চিন্তক মানুষ ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ককে রূহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

অনেক দার্শনিক শহরকে মানুষের উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন: আল ফারাবী তাঁর নগরের ধারণায় শহরের কেন্দ্রকে কলবের সাথে, এর পথ এবং রাস্তাগুলোকে শিরার সাথে, এর শাসককে মস্তিষ্কের সাথে তুলনা করে তুলে ধরেছেন। এবং এ সকল নগরতত্ত্বীয় ধারণাগুলোতে শহরের যে একটি চালিকা শক্তি, অর্থাৎ মানুষের ন্যায় একটি রূহ রয়েছে, এ বিষয়টি বারংবার উঠে এসেছে।

এক্ষেত্রে শহরের রূহ মূলত কী?

একটি সভ্যতার শহরের প্রতিটি ক্ষেত্র, যথা:

– শহরের ইতিহাস,

– পরিকল্পনা ও পরিছন্নতা,

– সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ,

– স্থাপত্য ও প্রতিষ্ঠান

– মিউজিক,

– সাহিত্য ও ভাষা

– শিল্প ও চারুকলা

– লোককাহিনী,

– বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক সম্পদ

– এবং শহরের অধিবাসীরা হলো শহরের রূহ।

এ সকল বিষয় যে চিন্তার আলোকে তৈরি হবে, সে রূহ শহরের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। এগুলো বিহীন নগরকাঠামো চিন্তা করলে আমরা পাথরের স্তুপ আর বিরাট অট্টালিকা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না। অর্থাৎ রূহহীন শহর শুধুমাত্র ইট-পাথরের স্তুপ ব্যতীত কিছুই নয়। এক্ষেত্রে একটি মৌলিক বিষয় হলো একটি শহরকে রূহসম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলার বৈশিষ্ট্যগুলো আসলে মানুষের তৈরিকৃত। অর্থাৎ, একটি শহরের রূহ তৈরি করে সে শহরের অধিবাসীরা।

মানুষ শহর তৈরি করে এবং এর রূহও মানুষের মাধ্যমেই তৈরি হয়। ফলশ্রুতিতে মানুষ তথা শহরের অধিবাসীদের পরিবর্তনের অর্থ হলো শহরের রূহ পরিবর্তিত হওয়া। পরিবর্তিত শহরের মানুষ মুসলমান হলে শহরের রূহ হয় ইসলামী, খ্রিস্টান হলে শহরের রূহ খ্রিস্টান ধর্মের চিন্তার আলোকে তৈরি হয়, বৌদ্ধ হলে শহরের রূহ তৈরি হয় বৌদ্ধ ধর্মের চিন্তার আলোকে।

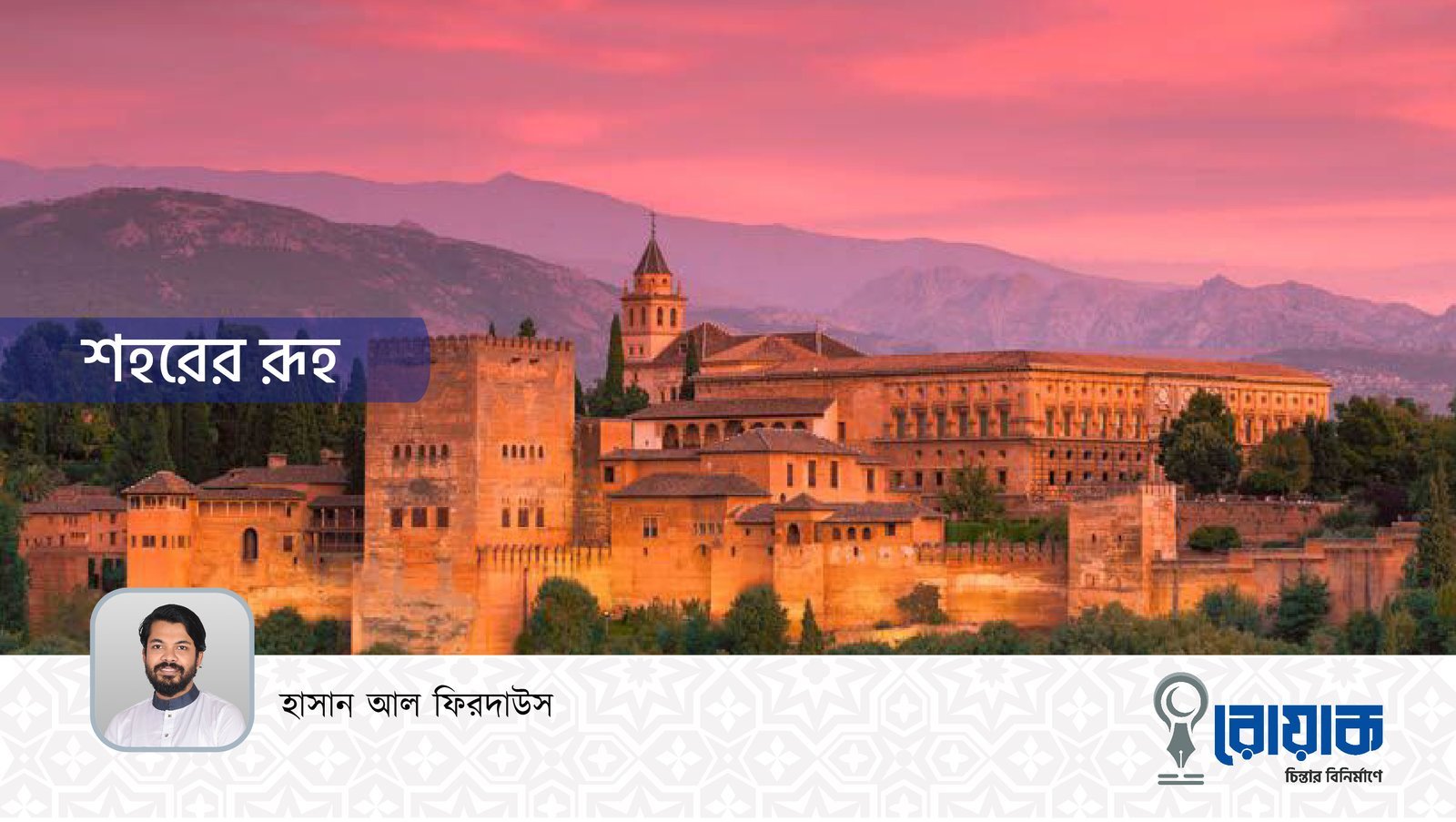

একটি শহরকে দূর থেকে অবলোকন করলে যদি সেখানে মিনার দেখা যায়, তবে তা ইসলামী শহর; যদি সেখানে চার্চের টাওয়ারগুলোকে বিদ্রোহীর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, তবে তা খ্রিস্টানদের শহর; যদি তা প্যাগোডা দিয়ে সজ্জিত দেখা যায়, তবে তা বৌদ্ধদের শহর; আর যদি তা মূর্তি, মন্দির দিয়ে সজ্জিত দেখা যায়, তবে তা হিন্দুদের শহর। অর্থাৎ, একটি শহরের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের মধ্যকার রূহ সে শহরের রূহের প্রতিনিধিত্ব করে। কোনো শহরের আজান, চার্চের ঘন্টা, মন্দিরের শাঁখের আওয়াজ কিংবা মঠের স্থাপত্যশৈলী সে শহরের রূহের প্রতিনিধিত্ব করে।

শহর একটি ক্রমাগত অগ্রসরমান এবং পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে। এই পার্থক্য আমরা বহির্কাঠামোর পরিবর্তন থেকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি। রাসূল (স.) এর ফাতহে মক্কা, মুহাম্মদ বিন কাসিমের ভারত বিজয়, তারিক বিন যিয়াদের স্পেন বিজয়, ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বঙ্গবিজয়, আল্প আরসালানের মালাজগিরতের যুদ্ধ, সুলতান ফাতিহ কর্তৃক বিজিত ইস্তাম্বুল কীভাবে একটি শহরের রূহ পরিবর্তিত হয় তাঁর উজ্জ্বল নিদর্শন। রাসূল (স.) কেন মক্কা বিজয়ের সাথে সাথেই কাবা প্রাঙ্গনের মূর্তিগুলো ভেঙে ফেলেছিলেন কিংবা সুলতান ফাতিহ ইস্তাম্বুল বিজয়ের সাথে সাথেই কেন আয়া সোফিয়ার কাঠামো বদলে দিয়েছিলেন তা আমাদের সামনে স্পষ্ট। কিংবা, মুসলমানগণ বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে সাথে সাথেই মসজিদ নির্মাণ করার সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো সে শহরের রূহকে পরিবর্তন করা।

কিছু শহরে এমন জায়গা বা ব্যক্তিত্ব রয়েছে যা শহরের রূহকে জাগ্রত রাখে।

মদীনায় পয়গম্বর (স.), বায়তুল মাকদিসে বহু পয়গম্বরের কবর, কুফায় আলী (রা.), ইরাকে হযরত হোসাইন (রা.), মাওয়ারাউন নাহারে ইমাম মাতুরিদী (র.), আদিয়ামানে বায়েজিদ বোস্তামী (র.), ইস্তাম্বুলে আবু আইয়ুব আল আনসারী (রা.), সাইপ্রাসে উম্মে হালা থেকে শুরু করে বঙ্গভূমির সিলেটে শাহজালাল (র.), শাহ পরাণ (র.), ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে শাহ আলী (র.) এভাবে ইসলামী সভ্যতার শহরগুলোতে মহান পয়গম্বরগণ, সুফী, আলেম, মুজাহিদ, দরবেশদের কবরগুলোও সে শহরগুলোর প্রাণকেন্দ্র, আধ্যাত্মিকতা ও রূহকে প্রভাবিত করেছে।

তাই ইসলামী সভ্যতাকে ধারণকারী শহর আর পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ধারণকারী শহরগুলোর মাঝে আকাশপাতাল তফাত বিদ্যমান। কেননা, যে শহরের প্রতিবেশী অভুক্ত আছে কিনা, কেউ কোনো সমস্যায় আছে কিনা সে চিন্তা না করেই উদ্দাম বিলাসিতার আয়োজন করা হয়, যে শহরে মানুষ বিশুদ্ধ পানি পায় না, অপরদিকে হাজারো লিটার পানির অপচয় হয়, যে শহরে হাজারখানেক মানুষের চেয়েও একজন মানুষের ব্যক্তিগত প্রসাধনীর ব্যয় বেশি হয়, সে শহর কখনোই ইসলামী হতে পারে না, ইসলামী সভ্যতাকে ধারণ করতে পারে না।

আমির ইবরাহীমের মতে, কোনো শহরকে রূহসম্পন্ন হতে হলে নিম্নলিখিত চারটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে।

• ব্যবস্থা এবং সামঞ্জস্য: এমন শর্ত প্রদান করা যাকে আমরা সংগঠন এবং সাদৃশ্য বলতে পারি। এ আইনগুলো বেশিরভাগ দ্বীন কর্তৃক নির্ধারিত হয়। মানুষ এবং মানুষের মধ্যে সিস্টেমের সমন্বয়ে, অথবা মানুষ এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যকার সমন্বয়ের মাধ্যমে নিজেকে তুলে ধরে।

• পরিচ্ছন্নতা: এটি আধ্যাত্মিক এবং বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা উভয়কেই বোঝায়।

• ব্যবহারযোগ্যতা: শুধুমাত্র সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যা শহরের কার্যকারিতা নিশ্চিত করে পারস্পরিক দায়িত্বের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে।

• সৌন্দর্য, অর্থাৎ সৌজন্য: এটি সেই অভিক্ষেপ যা শহর থেকে মানুষের রূহের উপর পড়ে। মানুষের রূহের সাথে শহরের রূহের সামঞ্জস্য, মানুষের পরিচয়ের মাধ্যমে শহরের পরিচিতি তৈরি হওয়া এক্ষেত্রে বিবেচ্য।

ইসলামী সভ্যতাকে ধারণকারী রূহসম্পন্ন একটি শহরই প্রকৃত রূহসম্পন্ন শহর। এ শহরে মানুষের দায়িত্ববোধ প্রকাশ পায় মানুষকে গোপনে উপকার, সহযোগিতা করার মাধ্যমে। এ দায়িত্ববোধ শহরের মধ্যকার ইখওয়ান (ভ্রাতৃত্ব) এর প্রতিনিধিত্ব করে। এ শহরে কোনো মানুষ রাতে না খেয়ে ঘুমাতে যায় না, কোনো বোন পেটের দায়ে তাঁর সম্মান বিক্রি করতে বাধ্য হয় না; এ শহরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিদ্যমান; এ শহরের প্রতিটি স্থাপত্য হয় চোখের প্রশান্তি, যা তার প্রতিবেশীর হক নষ্ট করে তৈরি হয় না; এ শহরের প্রতিটি অধিবাসী অপর অধিবাসীর প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও রহমপূর্ণ আচরণ চর্চা করে, রহমানী আখলাকের অধিকারী হয়। এজন্যই সময়ের মুতাফাক্কিরগণ বলেন, “সভ্যতার পুনর্জাগরণে সর্বপ্রথম প্রয়োজন ব্যক্তির জাগরণ বা জাগ্রত ব্যক্তিত্বের। কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তির মাধ্যমে কখনো জাগ্রত সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম দরকার হলো রূহের জাগরণ। অতঃপর চিন্তা ও বিশ্বাসের জাগরণ। কেননা, রূহ জাগ্রত না হলে ব্যক্তি জাগ্রত হবে না, আর চিন্তা ও বিশ্বাসের জাগরণ না হলে অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি কোনো ক্ষেত্রেই পুনর্জাগরণ আসবে না।”

আর এ ধরনের রূহসম্পন্ন শহর কেবলমাত্র একদল রূহসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের হাত ধরেই গড়ে উঠতে পারে।

বাংলা অঞ্চলের সাতশো বছরব্যাপী মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র ঢাকার বুকে দাঁড়িয়ে তাই রূহসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব তৈরির আন্দোলনের ইশতেহার ঘোষণা আমাদেরকেই করতে হবে, নতুনভাবে সমগ্র বাংলাদেশকে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে হবে।

আমরা আমাদের শহর ও স্থাপত্যসমূহের হারিয়ে যাওয়া রূহের পুনর্জাগরণের প্রত্যাশায়…