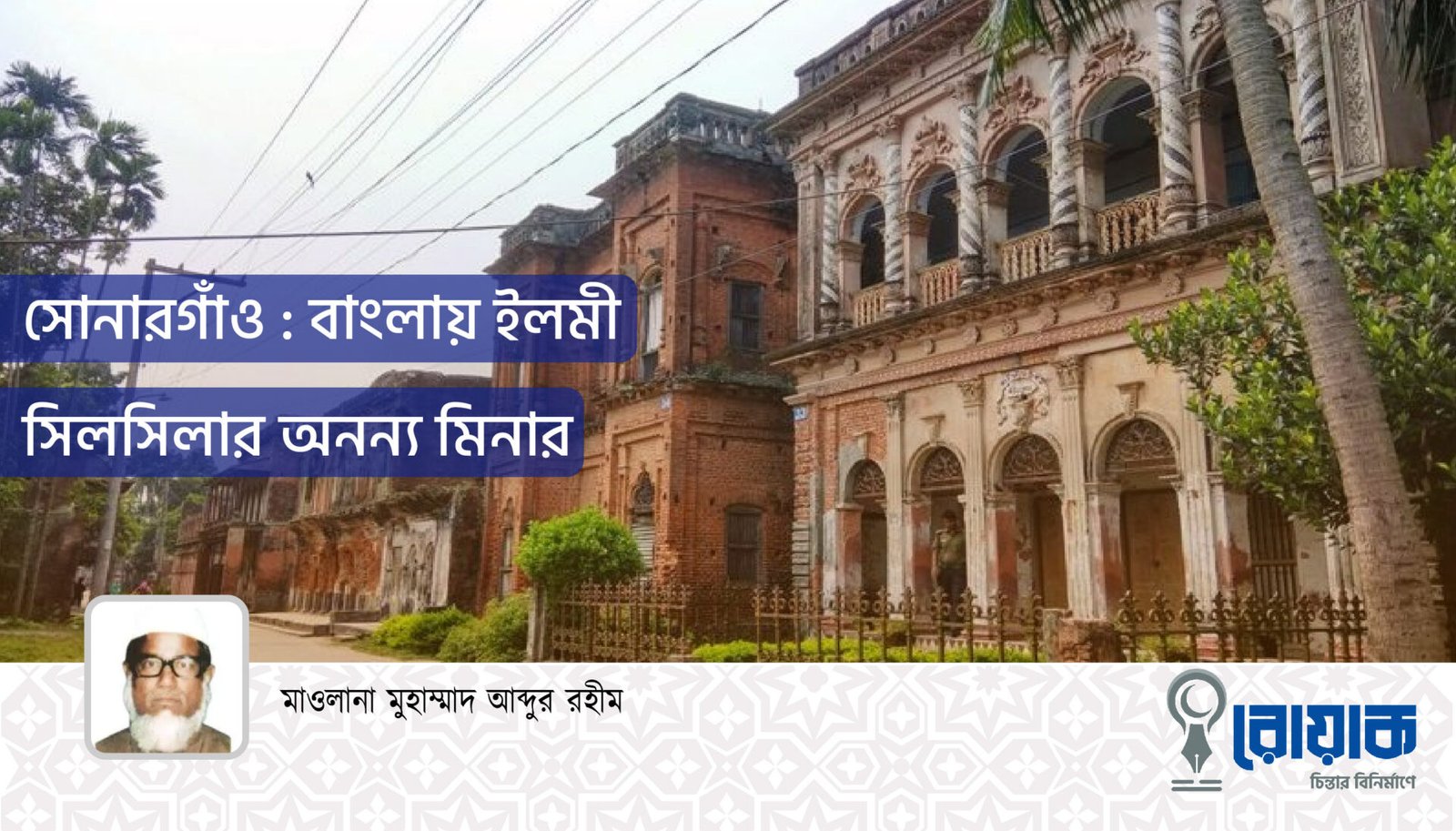

সোনারগাঁও, যে স্থানটি ইতিহাসখ্যাত, অনেকে তার নাম দিয়েছে সুবর্ণগ্রাম১, বর্তমানে যদিও তা ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার [বর্তমানে জেলা] অধীন একটি গুরুত্বহীন গ্রাম মাত্র। অথচ স্থানটি প্রাক মোগল মুসলিম শাসন আমলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সমৃদ্ধশালী ও সৌভাগ্যসম্পন্ন নগর ছিলো। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনাকালে এই স্থানটি দিল্লীর মুসলিম সুলতানদের শাসনাধীন হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই দূর ও নিকট থেকে বিদ্বান ও উচ্চ মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এই স্থানটি তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের রাজধানীতে পরিণত হওয়ার কারণে মুসলিম প্রশাসক, বীর সেনানী, সেনাধ্যক্ষ ও দুঃসাহসী দেশ বিজেতাদের চোখে তদানীন্তন পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীর পরপরই অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং প্রায় দুইশ বছর পর্যন্ত এর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে। শুধু তাই নয়, কয়েক জন স্বাধীন মুসলিম সুলতানের নেতৃত্বে এই স্থানটি এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশের রাজধানীতে পরিণত হয়েছিলো।

এক কালের এতদঞ্চলীয় শাসন-কার্যের কেন্দ্রভূমি হওয়ার দরুনই শুধু নয়, বিশ্ববিখ্যাত মসলিন ও শবনম প্রভৃতি মখমল কাপড়ের সদা কর্মচঞ্চল ব্যবসায়ের কেন্দ্রও হয়েছিলো এই সোনারগাঁও। উপরন্তু বিশ্ববিশ্রুত হস্ত-লিপি, অংকন-শিল্প, মুদ্রা-বিজ্ঞান এবং ললিতকলার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বিপুল উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো এখানে। সামুদ্রিক ব্যবসার জন্যও এই স্থানটি বিশ্বের প্রায় সর্বত্র খ্যাত ছিলো। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মিসর ও অন্যান্য এলাকার সামুদ্রিক বন্দরের সহিত পণ্যবাহী জাহাজের যাতায়াতের গভীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিলো। প্রখ্যাত ভূ-পর্যটক ইবন বতুতা— যিনি মধ্য-যুগের রাষ্ট্রসমূহে ব্যাপক পর্যটন করেছিলেন। ১৩৪৫-৪৬ সনের মধ্যবর্তী সময়ে সোনারগাঁও হয়েই বঙ্গ ও আসাম সফর করেছিলেন।২ তারপর তিনি এখান থেকেই জাভা-সুমাত্রার দিকে যাত্রা করেন। এসব ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে সহজেই বলা যায়, একটি সমুদ্র বন্দর হিসেবেও সেকালে সোনারগাঁও খুবই গুরুত্বের অধিকারী হয়েছিলো।

বস্তুত সোনারগাঁও-এর অতীত শুধু উপরোক্ত ঐতিহাসিক তথ্যাবলির কারণেই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার ও বিকাশের দৃষ্টিকোণেও তার গুরুত্ব ছিলো সর্বাধিক এবং এদিক দিয়েই বলা যায়, সোনারগাঁও-এর অতীত ছিলো সোনালী, ছিলো অতিশয় শুভ্র-সমুজ্জ্বল। যেদিন থেকে সোনারগাঁও মুসলিম শাসনের অধীন হয়েছিলো, সেদিন থেকেই বিপুল সংখ্যক বিদ্বান মনীষী এবং আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিলো। তাঁরা সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করে ইসলামী শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রচার কাজে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সোনারগাঁও যেদিন থেকে এতদঞ্চলে মুসলিম আধিপত্যভুক্ত এলাকার রাজধানী রূপে নির্দিষ্ট হয়েছিলো, সেদিন থেকে প্রায় দুইশ বছর ধরে এখানে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো, বিশেষ কারণে তা আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের পরিবেশে তার উল্লেখ ও আলোচনা একান্তই প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছে বলে এই সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভের অবতারণা।

এতদঞ্চলে প্রাচীনকালীন মুসলিম আধিপত্য প্রায় দুই শতাব্দীকাল পর্যন্ত ইসলামী জ্ঞান ও বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে কি অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলো, তা ব্যাপকভাবে খতিয়ে দেখা বাংলাদেশি জনগণের সোনালী ভবিষ্যতের জন্যও বিশেষ আবশ্যক। এই দীর্ঘ শাসনামলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ অঞ্চলে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেনি বা সাংস্কৃতিক মূল্যমানের দৃষ্টিতে এই অঞ্চল একেবারে শূন্য বা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলো-তা আমরা মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করতে বা মেনে নিতে পারি না।

মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজীর পর উত্তরসূরি হিসেবে সুলতান গিয়াস উদ্দীন ইওয়াজ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিজরী ৬১০ সনের প্রারম্ভে (১২১৪ খ্রি.) তিনি বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) দখল করার সাথে সর্বপ্রথম সোনারগাঁও- দখল করে নেন৩ এবং দিল্লীর অধিপতি সুলতানদের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত থেকে এক দশকেরও অধিক কাল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাট সুলতান ইলতুতমিশের (৬২০ হি./১২২৫ খ্রি.) বঙ্গ দখল করে নেওয়ার সময় পর্যন্ত৪ সুলতান গিয়াসুদ্দীনের শাসনাধীন এই অঞ্চল সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে। ইলতুতমিশের দখল ও কর্তৃত্বাধীন হওয়ার পর সোনারগাঁও নগরের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা হিন্দু জমিদারদের করায়ত্ত হয় এবং তাঁর বংশধররা উত্তরাধিকারসূত্রে তিপ্পান্ন বছরের অধিককাল পর্যন্ত দিল্লীর সম্রাটের প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে শাসনকার্য চালাতে থাকেন।

১২৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তুগ্রিল বেগ সুলতান মুগীস উদ্দীন নাম ধারণ করে নিজেকে বঙ্গের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। তখন দিল্লীর সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবন তুগ্রিল বেগকে দমন করার উদ্দেশ্যে বঙ্গে আগমন করেন এবং নিকটবর্তী সোনারগাঁও উপস্থিত (১২৪১ খ্রি.) হতে চাইলে সোনারগাঁও-এর জমিদার দনুজ রায় সম্রাটকে সাদর সংবর্ধনা জানানোর জন্য নগরের বাইরে বের হয়ে আসেন। তখন সোনারগাঁও ও নিকটস্থ শহর এলাকা থেকে নদীপথে তুগ্রিল বেগ যেন পালিয়ে যেতে না পারেন, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও তাঁর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব বিশ্বস্ত হিন্দু জমিদার দনুজ রায়ের উপর অর্পণ করেন সম্রাট।৫ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, দনুজ রায় স্বাধীন নরপতি হিসেবে নয়, দিল্লী সম্রাটের প্রত্যক্ষ নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্নর হিসেবে সোনারগাঁও শাসন করতেন, যদিও স্যার যদুনাথ সরকার তাঁকে সোনারগাঁও-এর স্বাধীন নরপতি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।৬ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বারানী উল্লেখ করেছেন, তৎকালীন মনোনীত বঙ্গের শাসনকর্তা বগরা খানের প্রতি সম্রাট বলবন দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পূর্বে নিম্নোক্ত বক্তব্যে রাজকীয় ফরমান জারি করেছিলেন—

“You should not forget my word that if any Governor, be he of Hind, Sind, Malwa, Gujrat, Lakhnowti or Sonargaon, ever revolts or raises arms against the Emperor of Delhi, the chasement inflicted upon him, his wife, children, helpers, associates and followers will be the same as that befell Tughril, his children and his men.”৭

এই রাজকীয় ফরমান অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, সম্রাট বলবনের বহু পূর্বেই সোনারগাঁও দিল্লীর সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ পরিণত হয়েছিলো। ঠিক এই কারণেই বঙ্গের বিদ্রোহী সুলতান তুগ্রিল বেগকে দমন করার লক্ষ্যে উক্ত ধরনের ফরমান জারি করা হয়েছিলো।

এই প্রসংগে একথা উল্লেখ্য, ইতিহাসবিদগণ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, তুগ্রিল বেগের শাসনকেন্দ্র ছিলো লক্ষণাবতী এবং সেখানেই তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিলো। ড. জেমস ওয়াইজ ‘Notes on Sonargaon, Eastern Bengal’ শীর্ষক এক তথ্য-সমৃদ্ধ গবেষণামূলক নিবন্ধে৮ মুসলিম ঐতিহাসিকদের নিকট থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে লিখেছিলেন—

‘Tughril ……… was Governor of Eastern Bengal and his seat of Government was Sunargaon. Balban returned to Sunargaon and put every one of Tughril’s family and his principal adherents to death’

এই মন্তব্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নিলেও এবং এর বিপক্ষে কোনো ঐতিহাসিক অকাট্য প্রমাণ যখন নেই, আমাদের মূল বক্তব্যের কোনো তারতম্য ঘটে না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবনের দীর্ঘদিন পূর্বেই সোনারগাঁও দিল্লী সালতানাতের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিলো। যদিও ১২১৪ থেকে ১২৮১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালের সোনারগাঁও-এর রাজনৈতিক ইতিহাস অস্পষ্ট ও অন্ধকারাছন্ন, এই সময়ে সেখানকার প্রকৃত শাসনকর্তা কে ছিলো বা কে ছিলো না, তা নিঃসন্দেহে জানা যাচ্ছে না; তা সত্ত্বেও উপরোদ্ধৃত তথ্যের ভিত্তিতে এ কথায় কোনো সন্দেহ থাকে না যে, এই দীর্ঘ সময়ে সোনারগাঁও মুসলিম শাসনাধীন ছিলো এবং এখানে বিপুলসংখ্যক মুসলিম বিদ্বজ্জন ও মনীষীদের অব্যাহত আগমন সংঘটিত হয়েছিলো।

বুখারার প্রখ্যাত মনীষী ও হাদীস তত্ত্বের অনন্য পারদর্শী শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ্ ১২৬০ সন কিংবা কাছাকাছি সময়ে তদানীন্তন মুসলিম শাসনের কেন্দ্রস্থল দিল্লীতে আগমন করেন। তিনি একজন সুবিজ্ঞ ও প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হওয়া ছাড়াও ইসলামী জ্ঞানের অন্যান্য শাখা-প্রশাখায় বিশেষ দক্ষ বলে পরিচিত ও খ্যাত ছিলেন। রসায়ন, প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও যাদু-বিজ্ঞানেও যথেষ্ট দক্ষতার অধিকারী ছিলেন তিনি। দিল্লীতে অবস্থানকারী মুসলিম জ্ঞানী, গুণী, ফিকহবিদ এবং ইসলামী আইনবিদগণ মুহাদ্দিস আবু তাওয়ামাহ্-এর দিল্লী আগমন বিষয়ে অনতিবিলম্বে অবহিত হয়েছিলেন। এবং তাঁরা তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁদের জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করতে ও কাজে আত্মনিয়োগ করতে একবিন্দু কুণ্ঠিত হলেন না; সে কাজে এতটুকু বিলম্বও করলেন না।৯ তাঁদের শাগরিদ ও সহচরবৃন্দ তাঁদের অনুসরণে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেলেন। অনেক মামলার বাদীপক্ষ তাঁর নিকট মামলার বিবরণ পেশ করে তাঁকে সেজন্য পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানালেন এবং তিনি যেসব বিস্ময়কর কার্য সম্পাদনের দক্ষতার অধিকারী ছিলেন, তা প্রদর্শনের জন্যও আরয করলেন। ফলে তাঁর এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখতে পেয়ে দিল্লীর সম্রাট স্তম্ভিত ও বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর এই অস্বস্তিকর উপস্থিতির সমূহ বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে তাঁকে রাজধানী থেকে সরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে সোনারগাঁও চলে যাওয়ার জন্য তাঁকে কাতর অনুরোধ জানালেন।১০

শায়খ আবু তাওয়ামাহ্ সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রকাশ স্বরূপ সোনারগাঁও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর আপন সহোদর মাওলানা হাফিজ যয়নুদ্দীন তাঁর সহযাত্রী হলেন। পথিমধ্যে এই কাফেলা এখানে-সেখানে অবস্থান গ্রহণের পর বিহারের মানের গ্রামে অবস্থান করে। এখানে তিনি ‘মানের’-এর স্বনামখ্যাত সূফী মাখদুমুল মুলক শায়খ শরফুদ্দীন আহমদের পিতা শায়খ ইহইয়া কর্তৃক সাদর সম্বর্ধিত হন। তিনি শায়খ আবু তাওয়ামাহর সাথে কথাবার্তা বলে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করে খুব বেশি অভিভূত হয়ে পড়েন। শায়খ ইহইয়া সুযোগ মনে করে তাঁর প্রাণ-প্রিয় পুত্র শায়খ শরফুদ্দীনকে এই মহান পর্যটক শায়খ আবু তাওয়ামাত্র সঙ্গী হয়ে সোনারগাঁও যাওয়ার এবং তাঁর নিকট উপস্থিত থেকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে মনোনিবেশ করার জন্য নির্দেশ দিলেন।”১১ শায়খ আবু তাওয়ামাহ্ ৬৬৮ হিজরীতে/১২৭০ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাঁও উপস্থিত হয়েছিলেন [তার দশ বছর পূর্বে সম্রাট বলবন সোনারগাঁও-এর নিকটস্থ এলাকায় পদার্পণ করেছিলেন]। শায়খ আবূ তাওয়ামাহ্ এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি এখানে জ্ঞান-পিপাসু ছাত্রদের জন্য একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন এবং তাঁর শাগরিদদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেন একটি আস্তানা। তাঁর ইন্তেকাল হয় প্রায় ৭০০ হিজরীতে এবং সেই সময় পর্যন্ত এই দুটি প্রতিষ্ঠানই বিশেষ জাঁকজমক সহকারে চলতে থাকে।

এভাবেই ইতিহাসে সর্বপ্রথম সোনারগাঁও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার একটি বিরাট কেন্দ্র হয়ে গড়ে উঠে। এই কেন্দ্র থেকেই তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী জ্ঞানের অন্যান্য শাখার শিক্ষা চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে। ইকদালা, পাণ্ডুয়া [ফিরোজাবাদ], সাতগাঁও [চট্টগ্রাম] এবং বংগের অন্যান্য অংশের জ্ঞান-পিপাসু লোকেরা সোনারগাঁও উপস্থিত হয়ে জ্ঞান আহরণের এর বিরাট ও ব্যাপক সুযোগ লাভ করেন।

শায়খ আবু তাওয়ামাহ্ সাহিত্যে ও মানব সমাজ সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরাপর শাখা-প্রশাখার কতটা দক্ষ ও পারদর্শী ছিলেন, যে বিষয়ে খুব বেশি কিছু জানতে না পারলেও নিম্নোদ্ধৃত তথ্য থেকে তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান-গভীরতা সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারি—

তাঁর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ‘মানের’-এর মাখদুমুল মুলক শরফুদ্দীন আহমদের অনন্য অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কথা সর্বজনবিদিত। তিনি শায়খ তাওয়ামাহ্ নিকট বহু বছর পর্যন্ত অব্যাহত অবস্থানের ফলে উচ্চতর ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এতে করে তাঁর একমাত্র শিক্ষকের জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতার পরিমাণ অনায়াসেই আন্দাজ করা যায়।

ইসলামী আইনতত্ত্ব সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ এখনো বর্তমান রয়েছে। মাখদুমুল মুলক শায়খ শরফুদ্দীন আহমদ ইহইয়া আল-মানেরী (৬৬১-৭৮২ হি.) শায়খ আবু তাওয়ামাহ্’র প্রধান ছাত্র ও অত্যন্ত সম্মানিত অনুসারী ছিলেন। তিনি সোনারগাঁও অবস্থান করেই তার উস্তাদের নিকট তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ইসলামী আইনতত্ত্ব এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরাপর শাখা-প্রশাখায় অধ্যয়ন করেন। তাঁর এই অধ্যয়নকাল ছিলো সুদীর্ঘ ২২ বছর, ৬৬৮-৬৯০ হিজরী পর্যন্ত। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষালাভে দুনিয়ার সব কিছু থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ঐকান্তিকতা ও একাগ্রতা সহকারে মগ্ন হয়েছিলেন। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ এখানে একটি ঘটনার উল্লেখই যথেষ্ট হবে। তাঁর এই অধ্যয়নকালে তাঁর নিকট বিভিন্ন স্থান থেকে যত চিঠি তিনি পেয়েছেন, সময়ের অপচয় এবং অধ্যয়নে মনোনিবেশ বিঘ্নিত হবে মনে করে তার একটি চিঠিও তিনি পাঠ না করে সব একটি থলের মধ্যে জমা রেখেছিলেন। তাঁর অধ্যয়ন সমাপ্ত হওয়ার পর তিনি চিঠিগুলো থলে থেকে বের করে পড়তে শুরু করলেন। একেকটি চিঠি পাঠ করে তিনি তাঁর নিজ সংক্রান্ত এই দুঃখজনক সংবাদ লাভ করেন যে, তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা ৬৯০ হিজরীর (১২৯১ খ্রি.) ১১ই শাবান ইহলোক ত্যাগ করে গেছেন। অতঃপর তিনি তাঁর বিধবা জননীকে দেখার জন্য তাঁর অসীম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকের নিকট ‘মানের’ গমনের অনুমতি চাইলেন।

শায়খ মাখদুমুল মুলক জ্ঞান আহরণে কতটা মনোযোগী হয়েছিলেন, অপর একটি ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর শিক্ষক শায়খ আবু তাওয়ামাহর পাঠদানকেন্দ্র ছিলো সকল শ্রেণির জ্ঞান-পিপাসু লোকদের জন্য সম্পূর্ণ অবাধ ও উন্মুক্ত। সকল বিদেশী পর্যটক এবং সরকারি মেহমানও তাতে উপস্থিত থাকার অবাধ সুযোগ লাভ করতেন। তাতে তাঁর মনোযোগ বিঘ্নিত হয় এবং সময়ের অপচয় হয় মনে করে শায়খ মাখদুম সেই সার্বজনীন শিক্ষা-কেন্দ্র অনুপস্থিত থাকতে শুরু করলেন। ফলে তিনি যথাসময়ে আহার্য গ্রহণ করতে পারতেন না। শায়খ আবু তাওয়ামাহ্ তা লক্ষ্য করে তাঁর জন্য স্বতন্ত্রভাবে খাবার গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এর দরুন শায়খ মাখদুম সম্পূর্ণ সময় অধ্যয়ন, জ্ঞান-চর্চা ও আধ্যাত্ম-বিদ্যায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করার অবকাশ পেয়েছিলেন।

৬৯০ হিজরী সনে (১২৯১ খ্রিষ্টাব্দ) মাখদুমুল মুলক যখন ‘মানের’-এর উদ্দেশ্যে সোনারগাঁও ত্যাগ করলেন, তখন তিনি সকল প্রকার ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা ও পরিপক্কতা অর্জন করেছিলেন। সেই বছর কিংবা তার পরবর্তী বছর দিল্লীস্থ সুলতানুল মাশায়েখ নিজামুদ্দীন আওলিয়ার সাথে এক সাফল্যমণ্ডিত সাক্ষাৎকার থেকে তার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সাক্ষাৎকারে সমসাময়িক কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রশ্নের অকাট্য ও বিশদ জবাব দানে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাতে সুলতানুল মাশায়েখ তাঁর প্রতি এত বেশি সন্তুষ্ট হন যে, তিনি আনন্দের আতিশয্যে শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ একথালা পান তাঁর সম্মুখে পেশ করেন। তদানীন্তন ভারতীয় সূফীবাদের ইতিহাসে এই ঘটনা নজিরবিহীন। শাগরিদী গ্রহণে আগ্রহী কোনো ব্যক্তির প্রতি উক্তরূপ সম্মান প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত সূফীবাদের ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতঃপর সুলতানুল আওলিয়া তাঁকে লক্ষ্য করে ফার্সী ভাষায় বলে উঠেন—

“কল্পনার ঈগল পাখী এ, এঁকে আমাদের ফাঁদে ধরে রাখা যাবে না।”

মাখদূমুল মুলক সম্পর্কে আলহাজ্ব নিজামুদ্দীন আল-গরীব আল-ইয়ামেনী যে কথা লিখেছেন, তার চাইতে উচ্চ মানের কথা বোধ হয় বলা যায় না। তিনি লাতায়েফুল আশরাফী গ্রন্থে লিখেছেন—

حضرت شيخ شرف الدين بعد از تحصيل علوم شرعية و تكميل رياضت اصليه وفرعيه بشرف ملازمت حضرت سلطان المشايخ بدهلى تشريف بردند و استدعا ارادت و ارشاد کردند اشتغفار از عالم غيبس وقضائے لا ریب کردند و سر بحبب استغراق کشیده بر آوردند و فرمودند: برادر شرف نصيب ارادت و حصول ملوك از برادرم نجیب الدین فردوسی است

হযরত শায়খ শরফুদ্দীন ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শাখা-প্রশাখা উচ্চতর মানে আয়ত্ত করার পর দিল্লীতে অবস্থানকারী সুলতানুল মাশায়েখের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে একজন আধ্যাত্মিক শাগরিদ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা জানালেন। তখন সুলতানুল মাশায়েখ মাথা নত করে অদৃশ্য জগত থেকে ইঙ্গিত লাভ করার পর বললেন, “ভাই শরফুদ্দীন, আপনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ ও চর্চার জন্য আমাদের ভাই নজীরুদ্দীন ফেরদৌসীর নিকট যান।”

এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, মাখদুমুল মুলক তাঁর উচ্চতর ইসলামী ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেছিলেন সোনারগাঁও অবস্থান কালে তাঁর মহান শিক্ষক শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ্-এর কাছে। দিল্লীর সুলতানুল আওলিয়ার দরবারে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন শুধু আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান করার অনুমতি লাভের উদ্দেশ্যে।

মাখদুমুল মুলক উপমহাদেশে হাদীসতত্ত্বের প্রচার ও বিস্তারে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁর সম্পর্কিত আলোচনায় তা অবশ্যই উল্লেখ্য। কেননা, তিনি হাদীস জ্ঞানে যথেষ্ট মাত্রায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর নিজের লিখিত মাকতুবাত ও মালফুযাত থেকেই একথা প্রমাণিত যে, তিনি হাদীস বিজ্ঞানে যে দক্ষতা লাভ করেছিলেন, তদানীন্তন ভারতে তা ছিলো বিরল ঘটনা। সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, জামে সগীর, মুসনাদে আবু ইয়ালা, মাশারিকুল আনওয়ার, শরহে সাখাবী এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ তিনি পুরোপুরি অধ্যয়ন ও সে সবের জ্ঞান আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। তাঁর হাদীস বিষয়ক জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষাপ্রাপ্ত মাওলানা ইমাম মুযাফফর বলখীর নাম উল্লেখ করাই যথেষ্ট। মাখদুমুল মুলক হাদীসের জ্ঞান বিস্তার করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি হাদীস অনুযায়ী জীবন গঠন ও পরিচালনের উপরও খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি নিজে রাসূলে কারীম (স.)-এর সুন্নত অনুযায়ী অত্যন্ত দৃঢ়তা ও অবিচলতা সহকারে আমল করতেন। তার একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হচ্ছে, রাসূলে করীম (স.) তরমুজ কিংবা খরবুজ খেয়েছেন কিনা, খেয়ে থাকলে তা কীভাবে খেয়েছেন, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে না পারার কারণে তিনি নিজেও তাঁর জীবনকালে কখনও তা খাননি। মাওলানা ইমাম মুযাফ্ফর বলখী এবং হুসায়ন নওয়াশায়ী তওহীদ এই দুইজন তদানীন্তন বিহারের প্রখ্যাত হাদীসবিদ তাঁরই অতি প্রিয় ছাত্র ও উত্তরাধিকারী ছিলেন। মাখদুমুল মুলক নিজে সোনারগাঁও অবস্থান করে আল্লামা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করে কতটা ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন, তা এ থেকেই প্রমাণিত হয়।

এক কথায় শায়খ আবু তাওয়ামাহ্ সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের যে আলোর শিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, তাই তাঁর প্রিয় ছাত্র মাখদুমুল মুল্ক এবং তাঁর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ও তাঁদের ছাত্রদের মাধ্যমে প্রায় দুই শতাব্দীকাল পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব ও উত্তর ভারতকে হাদীস ও অন্যান্য ইসলামী জ্ঞানের আলোকে সমুদ্ভাসিত করে রেখেছিলো।

তাঁদের পরবর্তীকালে যে সব সুবিখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সোনারগাঁও পদার্পণ করেছেন, তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, শায়খ আলাউদ্দীন আলাউল হক (মৃত্যু, ৮০০ হি.)। তিনি পাণ্ডুয়ার সুবিখ্যাত সূফী ও আলেম ছিলেন এবং ছিলেন শায়খ আখী সিরাজের উত্তরসূরি। তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগাধ ও সুগভীর পাণ্ডিত্যের সাথে সাথে বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারীও ছিলেন। দিল্লীর মাহবুবুল আওলিয়া শায়খ নিজামুদ্দীনের প্রখ্যাত ছাত্র ও মুরীদ আখী সিরাজ যখন ইসলামী শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ করলেন, তখন তাঁকে এই ইসলামী জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার, প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব পালনের জন্য বঙ্গদেশে গমন করার নির্দেশ দেন শায়খ নিজামুদ্দীন। কিন্তু শায়খ আলাউল হক এই কাজেই বঙ্গদেশে নিয়োজিত রয়েছেন বিধায় সেখানে গমন করতে রীতিমত লজ্জাবোধ করলেন। অথচ আখী সিরাজ ছিলেন শায়খ নিজামুদ্দীনের অতিশয় প্রিয় ছাত্র এবং তাঁর নিকট প্রাপ্ত ইসলামী জ্ঞানের গভীরতার দৃষ্টিতে তিনি পূর্বেই তাঁকে ‘ভারতের দর্পণ’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, “বঙ্গদেশে যেতে তাঁর কোন সংকোচ থাকা উচিত নয়। কেননা, আলাউল হক তাঁকে সেখানে দেখতে পেলে শুধু খুশীই হবেন না, তিনি তাঁর যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং তাঁর খিদমতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করবেন না। অতঃপর আখী সিরাজ যখন বঙ্গদেশে আগমন করলেন, তখন শায়খ নিজামুদ্দীনের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হলো। শায়খ আলাউল হক তাঁর মুরীদ হন এবং তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই তিনি করেন।”১২

শায়খ আলাউল হক ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার উপর অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি এখানে নিজস্ব একটি শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। এখানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য অবস্থানকারী ছাত্র এবং অল্প সময়ের জন্য আগত সাক্ষাৎপ্রার্থী ও পর্যটকদের আপ্যায়নে বিপুল অর্থ ব্যয় করতেন। তদানীন্তন বঙ্গের স্বাধীন সুলতান সিকান্দর শাহ শায়খ আলাউল হকের ব্যাপক ইসলামী জ্ঞান প্রচার ও ক্রমবর্ধমান খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দেখে তাঁর নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে খুবই আশংকাবোধ করলেন। এই কারণে তিনি তাঁকে পাণ্ডুয়া থেকে বহিষ্কার করে সোনারগাঁও যেতে বাধ্য করলেন। শায়খ আলাউল হক সোনারগাঁয়ে প্রায় দুই বছর কাল অবস্থান করেন এবং এখানে তিনি তাঁর ইসলামী জ্ঞান প্রচারের বিপ্লবী তৎপরতা পুরোপুরি অব্যাহত রাখেন।১৩ এখানে তাঁর আয়ের দৃশ্যমান কোনো সূত্র না থাকলেও শিক্ষার্থী ও অভ্যাগতদের জন্য তাঁর বিপুল অর্থ ব্যয় পাণ্ডুয়ার ন্যায়ই চলতে থাকে।

ইসলামী শিক্ষা ও বিপুল জ্ঞান-পারদর্শিতার অধিকারী শায়খ আলাউল হকের ব্যাপক ইসলাম প্রচারের ভাবধারা ও ঐকান্তিক উৎসাহ উদ্দীপনার কারণে তিনি সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করে মাত্র দুই বছর সময়ে যে কাজ করেছেন, তাতে এতদঞ্চলে সাধারণভাবে ইসলামী জ্ঞান এবং বিশেষভাবে ইসলামের ধর্মতত্ত্বের ব্যাপক প্রসার ঘটে। জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হয় একটি অপূর্ব ইসলামী চেতনা ও জাগরণ। কিছুমাত্র অলীক নয়, প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য এই যে, এতদঞ্চলের সেই সময়কালে বিরাজমান প্রশান্ত আবহাওয়ায় ইসলামী জ্ঞান-শিক্ষায় ব্যাপক ও গভীর ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এহেন মহান ব্যক্তিদের অবিশ্রান্ত ও অব্যাহত চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলেই নিম্নস্তরের ও নির্যাতিত বঞ্চিত জনগণের মধ্যে ইসলাম অভূতপূর্ব পরিচিতি লাভ করে। বস্তুত এ ধরনের লোকেরা যখন ইসলামের তাওহীদী আকীদা, সাম্য-ভ্রাতৃত্ব ও কল্যাণময় জীবন বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলো এবং প্রচারকদের চরিত্রে ও কর্মতৎপরতায় তার বাস্তব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়েছিলো, তখন শুধু শত শত নয়, হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করে যে ইসলামী জ্ঞান-মশাল জ্বলে উঠেছিলো, তার আলোকচ্ছটা বঙ্গ প্রদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলো। এরই ফলে উত্তরকালে ত্রিবেণীর (সাতগাঁও) দ্বীনি মুজাহিদ জাফর খান সাতগাঁও অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার সুদৃঢ় প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৬৯৮ হিজরী সনে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। আর তার ঠিক পনেরো বছর পর সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজের রাজত্বকালে (৭০৯-৭২২ হি./১৩০১-১৩২২ খ্রি.) শিহাবুদ্দীন জাফর খান খানজাহান নামক সাতগাঁও-এর জনৈক জায়গীরদার দারুল খয়রাত [কল্যাণের কেন্দ্র] নামে অপর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। ড. ওয়াইজের বর্ণনানুযায়ী১৪ খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে সোনারগাঁও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র এবং সেখানে প্রথিতযশা সুধী ও বিদ্বজ্জনের বিপুল সমাবেশ হওয়ার দরুন ব্যাপক খ্যাতি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। অধিকন্তু ৮৩৫ হিজরীতে (১৪৩১ খ্রি.) জৈতমল যখন ইসলাম গ্রহণ করে জালালুদ্দীন নাম ধারণ করেন, তখন তিনি সোনারগাঁও থেকে শায়খ আলাউল হকের পুত্র ও স্থলবর্তী শায়খ নূর কুতুবে আলমের (মৃত্যু ৮৫১ হি./১৪৪৭ খ্রি.)১৫ পৌত্র শায়খ যাহিদকে সোনারগাঁও থেকে আহ্বান করেন তাকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী ধর্মীয় আচার-পদ্ধতি ও হুকুম আহকাম শিক্ষাদান এবং সেই সাথে ইসলামের প্রশাসনিক নিয়ম-বিধি অনুসরণে তাঁকে সহায়তা ও উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে।

এই বিবরণ অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এই কালে তদানীন্তন বঙ্গদেশের মধ্যে সোনারগাঁও ইসলামী জ্ঞান শিক্ষার ও ইসলামী মনীষীদের বিপুল সমাবেশের দিক দিয়ে অপরাপর অঞ্চলের তুলনায় অধিক পরিচিতি ও খ্যাতির অধিকারী ছিলো।

বস্তুত সোনারগাঁও তার সমৃদ্ধির দিনগুলোতে, বিশেষ করে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনাহীন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। অসংখ্য মনীষী ও ইসলামী জ্ঞানে ব্যুৎপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গ দূর ও নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে এখানে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। এখানে ফকীরদের ১৫০টি গদী (খানকাহ) অবস্থিত ছিলো, যেখান থেকে লোকেরা সাধারণ ইসলামী জ্ঞান ও আদর্শ জীবন যাত্রা গ্রহণের অনুপ্রেরণা লাভ করতো১৬। এই প্রেরণার দরুনই সোনারগাঁও-এ ৯২৫ হিজরী (১৫১৯ খ্রি.) ও ৯২৯ হিজরীতে (১৫২৩ খ্রি.) দুটি বড় আকারের মসজিদ নির্মিত হয়েছিলো। এ মসজিদ দুটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যথাক্রমে মোল্লা হিজাবর খান ও মোল্লা মুবারক। ইতিহাসে এই দু’জন ব্যক্তির উল্লেখ হয়েছে—

ملك الامراً والوزراء وقدوة الفقهاء والمحدثين

“রাজন্য ও মন্ত্রীবর্গের প্রধান এবং ফিকহবিদ ও হাদীস পারদর্শীদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি” বলে১৭ এবং এ উপাধিটি হচ্ছে বঙ্গদেশে অতীতে ইসলামী মনীষী ও রাজন্যবর্গকে দেওয়া সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক সম্মানজনক উপাধি।

এ ঘটনা থেকেও বুঝা যায়, তদানীন্তন সোনারগাঁও-এর শাসকমণ্ডলী শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁদের প্রদর্শিত সম্মান ও অনুগ্রহ কেবল দরবারের লোকেরাই ধন্য হতেন না, নিকট ও দূরবর্তী মনীষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও নানাভাবে সম্মানিত হতেন।

তবে সোনারগাঁও-এর সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান মূসা খান এবং বঙ্গের ইতিহাসখ্যাত বারো ভূঁইয়া ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীর নিযুক্ত বঙ্গের শাসনকর্তা ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পণ করার পর থেকেই সোনারগাঁও-এর গৌরবোজ্জ্বল মর্যাদা খুব দ্রুত হ্রাসপ্রাপ্ত হতে শুরু করে। অতঃপর শুরু হয় মোঙ্গলদের ব্যাপক লুটতরাজের নির্মম ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ। শেষ পর্যন্ত সোনারগাঁও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। এভাবে সোনারগাঁও-এর রাজনৈতিক গুরুত্ব লোপ পাওয়ার পর তার সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক গুরুত্বের সূর্যও অস্তমিত হয়ে যায়।

ইসলাম খানের শাসনামলে সোনারগাঁও-এর পরিবর্তে ঢাকা পূর্ববঙ্গের রাজধানী ও শাসন কেন্দ্ররূপে চিহ্নিত হয়, যদিও সোনারগাঁও তার সোনালী অতীতের স্বর্ণোজ্জ্বল ঐতিহাসিক মর্যাদার স্মৃতি ধারণ করে মাত্র একটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়ে আজও পৃথিবীর বুকে বেঁচে আছে।

তথ্যসূত্র—

১. সাধারণ হিন্দু ঐতিহাসিকগণ ‘সোনারগাঁও’ লিখতে সংকোচ বোধ করেছেন। তার পরিবর্তে এ স্থানের নাম লিখেছেন ‘সুবর্ণগ্রাম’ : (Islamic Culture, vol : xxvii, P-8).

২. ইবন বতুতা রচিত আজায়িবুল আসফার-৪র্থ খণ্ড, ২২৩ পৃ. প্যারিস : স্যার যদুনাথ সরকার। (History of Bengal, vol:11-P-101)

৩. ইয়াহ্ইয়া সারহিন্দী : তারীখ-ই-মুবারক শাহী, পৃ. ১৮।

৪. তাবকাতে নাসেরী, পৃ. ১৬৩।

৫. জিয়াউদ্দীন বারানী-তারীখ-ই-ফিরোজশাহী, পৃ. ৮৭; L.A. S. B. – 1874, vol-xlii-p-80,— দনুজ রায় এক সময় ধীনাজ মাধব নামে পরিচিত হতেন। তিনি সম্ভবত বল্লাল সেনের পৌত্র ছিলেন।

৬. যদুনাথ সরকার : (History of Bengal-vol-31, P-65).

৭. তারীখ-ই-ফিরোজশাহী, পৃ. ৯৩ 1. A. 5. B-vol-xliii – 1874-P-83.

৮. I.A.S.B-vol-xliii-1874-p-83.

৯. মাখদুম শাহ শুয়াইব : মানাকিবুল-আসফীয়া।

১০. সাইয়েদ আবদুল হাই নুযহাতুল আখতার গ্রন্থে অবশ্য লিখেছেন যে, শায়খ আবু তাওয়ামাহ্ সুলতান ইলতুৎমিশের রাজত্বকালেই ‘সোনারগাঁও’ উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সোনারগাঁও যাওয়ার পথে বিহারের ‘মানের’ নামক স্থানে অবস্থানের যে ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, তাতে উক্ত কথা বিশ্বাস্য নয়।

১১. মানাকিবুল আসফীরা مناقب الاصفيا প্রণেতা লিখেছেন, এই সময় মাখদুমুল মূলক-এর বয়স ছিলো মাত্র সাত বা আট বছর। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৬৬১ হিজরী সনে শাওয়াল মাসের কোনো এক।

১২. আখবারুল আখিয়ার, পৃ. ১৩৯।

১৩. History of Bengal. Vol: 11, p-113, আখবারুল আখিয়ার, পৃ. ১৩৯।

১৪. Dr. Wise: Notes on Sonargaun, published in I. A. S. B. vol-xlii, P-45.

১৫. Supra Notes (1) P-125.

১৬. Dr. Wise: Notes on Sonargaun, vide-1. A. S. B.-xliii, P-85.

১৭. L.A. S. B-1873-P. 295.