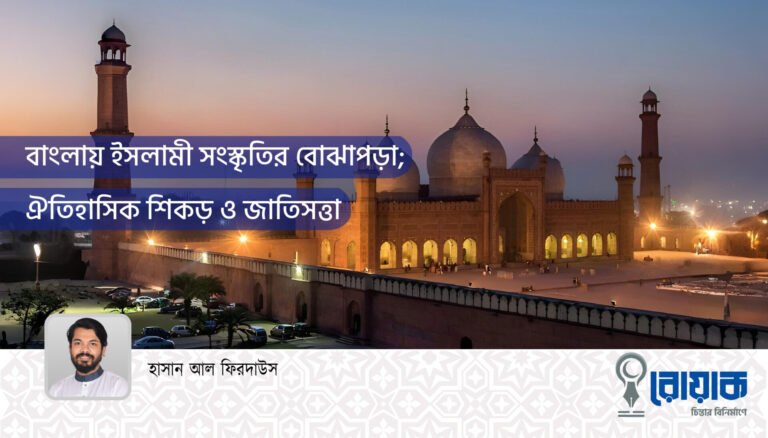

আজকে যে সময় দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছি, সে সময় আমাদের ভাষা এবং আমরা—উভয়েই আগ্রাসনের শিকার। এই উপমহাদেশের মুসলমানসহ এই পূর্ববঙ্গের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই নির্বিশেষে আজকে ভাষা-আগ্রাসনের শিকার। এই ভাষা-আগ্রাসন এসেছে ভারত থেকে, এসেছে কলকাতা থেকে।

এই আগ্রাসনের একটা এসেছে ওয়েস্টার্ন প্রবাহের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে টেকনোলজিক্যাল যে জাঁতাকলে আমরা পিষ্ট হচ্ছি বা উজ্জীবিত হচ্ছি সেটার ভিতর দিয়ে। আরেকটা হচ্ছে ব্রিটিশদের সংস্কৃতির মাধ্যমে। অর্থাৎ একটা বিজ্ঞানগত আগ্রাসন, আরেকটা হলো সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। তবে, দুটো মিলিয়েই পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন।

এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের স্বরূপটা তাহলে কেমন? আপনারা দেখবেন যে এখন বাংলাদেশের কোনো চ্যানেলে বা কোনো মিডিয়াতে কখনোই এই কথা বলা হয়না যে- অমুকের লাশ আজ গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো বা বায়তুল মোকাররমে জানাজার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো। বরং বলা হয় যে, অমুকের মরদেহটি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লাশ হচ্ছে কালচারাল বা আমার নিজস্ব আইডেন্টিটির অর্থাৎ বাঙালি মুসলিমদের শব্দ। লাশকে বিতাড়িত করে মরদেহ ঢুকাচ্ছি, মরদেহ ইংরেজি ডেড-বডির বাংলারূপ। যেহেতু কলকাতায় বিশেষ কারণে তারা লাশ শব্দ ব্যবহার করে না, তাদের নিজস্বতা রক্ষা করার জন্য এটা দোষের কোন কিছু নয়। কলকাতার লোকেরা যদি তার নিজস্ব ভাষাকে রক্ষা করতে চায় সেটাতে দোষ বা দোষের কিছু নাই। কিন্তু দোষ হচ্ছে তখন, যখন আমরা আমাদের কালচারকে ফেলে রেখে ওইটাকে গলার মালা হিসেবে পড়িয়ে নিই। আমাদের সাহিত্যের পাতা থেকে লাশগুলো আজ বিতাড়িত হয়ে মরদেহ হয়ে গেছে।

আপনারা দেখবেন যে সংবাদপত্রের ভাষা, মিডিয়ার ভাষা বা আমাদের নিজেদের ভাষা—সবক্ষেত্রেই পানি বিতাড়িত হয়েছে। সেখানে জল ঢুকে গেছে। জল এবং পানি একই জিনিস বুঝায়, এটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্যটা হল কালচারাল। ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান থেকে শুরু করে আসাম পর্যন্ত এই দেড়শ কোটি মানুষের সবাই সকাল বিকাল রাত্রি দুপুরে পানি পান করে। শুধুমাত্র কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের চার-পাঁচ কোটি হিন্দুরা জল পান করে। এটার মধ্যেও দোষের কিছু নাই, তারা তাদের নিজস্বতা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। সেজন্য তারা পানি শব্দকে পরিহার করে। আমরা এই দেড়শ কোটি মানুষের সাথে সামঞ্জস্য না রেখে আমরা এই জলের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।

এখন মরহুম শব্দের ব্যবহার উঠিয়ে বলা হয় প্রয়াত। কিন্তু এটাও আমাদের সংস্কৃতি নয়। এটা ধর্মীয় বিভাজন নয়, সুস্পষ্টত এটা একটা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এরকম অসংখ্য আগ্রাসনে আমরা বর্তমান সময়ে কম্পমান। এরকম অবস্থায় যখন আমরা আজকের আলোচনাটা করছি এটার প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত উজ্জ্বল। এই প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার না করে বরং পাঠ করাটা দরকারি।

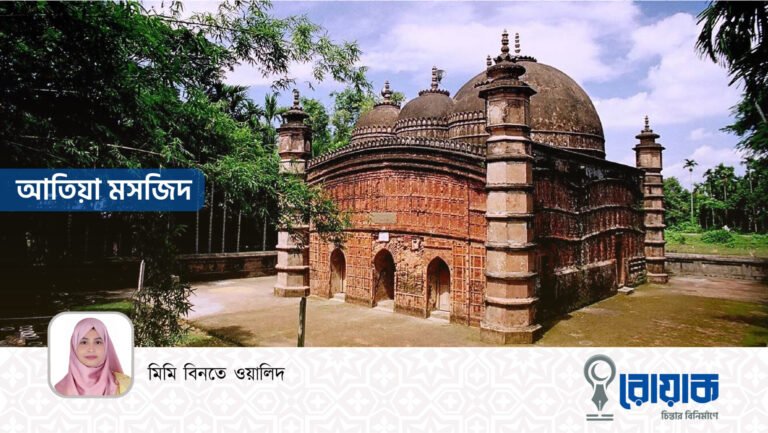

এই দেশের বৌদ্ধ-বিহারগুলো ছিলো জ্ঞানচর্চা-ধর্মচর্চা এবং বাংলা ভাষার অন্যতম পিঠস্থান। যদিও বাংলা ভাষা চর্চা করতো এই অঞ্চলের আদি মানুষেরা। যারা তৎকালীন সময়ে নগরে প্রবেশ করার অধিকারও অনেক সময় পেতো না। গরিব বা বস্তিবাসী হওয়ার কারণে তারা নগরে প্রবেশ করার অধিকার না পেলেও সে সময়ের আমাদের এই গরিব মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। পাল শাসকেরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, যে কারণে যখন সেনরা পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারের ধ্বংস করেছে তখনই হয়তো ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন কত বই, কত কী! হয়তো আগুন দিয়ে জ্বালিয়েও দিয়েছে তারা। কারণ আপনারা জানেন যে, সেনরা এ দেশের শাসন ক্ষমতা নেওয়ার পরে কতগুলো বিধান জারি করেছিল। তারমধ্যে এরকম একটি বিধান ছিলো,

“অষ্টাদশ পুরানানি রামস্য চরিতানি

ভাষায় মানব শ্রুত্বা রৌরব নরকং ব্রজেৎ।”

অর্থাৎ, অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামের চরিত্র ইত্যাদি যারা পাঠ করবে বা শ্রবণ করবে মানব রচিত ভাষায় (বাংলা ভাষায়), তাদের অবস্থা হবে রৌরব নামক নরকে।

অর্থাৎ বাংলা ভাষায় কথা বলার সমস্ত দরজা রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এমন নির্যাতন-পীরন চালানো হলো যে, যারা জান নিয়ে পালাতে পেরেছিলো তারাই শুধুমাত্র তিব্বতে, নেপালে আশ্রয় নিয়ে জান বাঁচাতে পেরেছিলো। তাদের হাত দিয়েই আমরা সামান্য কয়েকটা বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন ও এর ৪৭ টি গান পেয়েছিলাম। বাকি সবকিছুই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এজন্য বাংলা ভাষার আদি-নিদর্শন মধ্যযুগের। বৌদ্ধ যুগের পরের যুগ যদি ধরি তাহলে ৬৫০ থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয় করার আগ পর্যন্ত এই ৫৫০ বছরের বাংলাভাষা চর্চার ইতিহাস এখানে আর পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষায় সেসময়ের কোনো আদি নিদর্শন পাওয়া যায়নি। আমাদেরকে পেতে হয়েছে নেপাল থেকে, নিয়ে আসতে হয়েছে তিব্বত থেকে। কি ঘটেছে আসলে?

প্রকৃতপক্ষে তারা বাংলা ভাষা চর্চার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। তারা মনে করেছিলো দেবতাদের ভাষা হল সংস্কৃত, তাই শুধু সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে হবে। সংস্কৃত ভাষার বাইরে আর কোনো ভাষা থাকতে পারবে না। দেবভাষার বিরুদ্ধাচরণ যারা করবে তাদেরকে কতল করে দেয়া হবে। বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে মানুষদেরকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে, জিহ্বা কেটে দেয়া হয়েছে। এসব ভয়ংকর ব্যাপার। যদিও সেনরা সংস্কৃত-ভাষার অশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। জয়দেব গীতগোবিন্দ লিখেছেন এই বাংলাদেশে সেনদের দরবারে বসে। অসাধারণ কাব্য সেটা, কিন্তু মনে রাখতে হবে সেটা সংস্কৃত ভাষায় লেখা। অথচ যারা সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চায় এত উৎসাহ দিচ্ছিলো, তারাই আবার বাংলা ভাষার জন্য সমস্ত দমন-পীড়নের রাস্তা উন্মুক্ত করে বাংলা ভাষা চর্চার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলো। ফ্যাসিবাদী যে কায়দাটা ঠিক এখন আমাদের দেশে বিরাজমান, অনেকটা সেই কায়দার মতো, বরং হয়ত এর চেয়ে আরেকটু বেশি নির্মম ছিলো।

তখন বাংলার মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের ফলে এই বাংলা ভাষা মৃত্যু দশা থেকে রক্ষা পেয়েছে। মুসলমানরা যেহেতু এই রাষ্ট্রের অধিকার নিয়েছিলো সেনদের কাছ থেকে, অতএব মুসলমানদের সাথে যদি কারো শত্রুতা থেকে থাকে সেটা ছিলো সেন রাজাদের সাথে, যারা ব্রাহ্মণ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল, যারা এই কাস্ট সিস্টেমকে তাদের সঙ্গে এদেশে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সাধারণ জনগণের সাথে তুর্কি-পাঠানদের কোনো বিরোধ ছিল না। সংগত কারণেই তারা সাধারণ মানুষের সাথে আত্মীয়তা করতে চেয়েছিলো। সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে চেয়েছিলো এবং ইসলামের মধ্যকার সাম্য-মৈত্রীর ভ্রাতৃত্বকে তারা সামনে নিয়ে এসেছিল।

মূলত এই দেশের মানুষ যারা প্রায় দেড়শো বছর ধরে নির্যাতিত হয়েছিলো সেই কাস্ট সিস্টেমে, সে লোকগুলো মুসলমানদের আগমনের ফলে একটা মুক্তির সোপান পেয়ে গিয়েছিলো। সংগত কারণেই তারা আকৃষ্ট হয়েছে মুসলমানদের প্রতি। আবার বন কেটে বসত নির্মাণ, জমি উদ্ধার, ভূমি উদ্ধার, কৃষির জমি সম্প্রসারণ এগুলোর ভেতর দিয়ে মুসলিম সাধকেরা, মুসলিম শাসকরা বিশেষ করে মোঘল আমলে এটার ব্যাপক বিস্তার হয়েছিলো। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষগুলো একেবারে ৯০% মানুষ ইসলামের পতাকাতলে এসেছিল। এই যে পতাকাতলে আসার ব্যাপারটা, এটা যে অনেক সিগনিফিকেন্ট এবং মিনিংফুল আমাদেরকে সেটা মাথায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, এটা কিন্তু তরবারি দিয়ে হইনি। তরবারি দিয়ে ইসলাম প্রচারিত হয়নি এটার প্রমাণ ইটন সাহেবরা দিয়েছেন, অসীম রায়েরা দিয়েছেন; অতএব আমি আর সেটার দিকে আগাচ্ছিনা।

মুসলমানদের হাত দিয়ে যখন বাংলা ভাষার এই রুদ্ধ-দ্বার খুলে গেলো, মুসলমানরা তখন বাংলা-সাহিত্য চর্চার জন্য স্থানীয়দেরকে তাদের দরবারে আহ্বান করলো। স্থানীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করলো। এই প্রক্রিয়াতে গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ আমাদের ইতিহাসের প্রথম শাসক, প্রথম সুলতান, প্রথম সম্রাট, প্রথম শাসক—যিনি অনুভব করলেন জনগণকে আমাদের সামনে আনতে হলে জনগণের ভাষাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। আমি আবারো মনে করিয়ে দিতে চাই, মুসলমানরা আসার আগে বাংলা ভাষা ছিলো গরিব মানুষের ভাষা, বস্তির ভাষা, গাছতলার ভাষা। ব্রাহ্মন্যবাদীরা কটাক্ষ করে যেটাকে বলতো বটতলার ভাষা, সেই বটতলা-হাটতলাগুলো থেকে তাদের বাংলা-ভাষাকে মুসলিম শাসকেরা তাদের দরবারে নিয়ে আসে এবং গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের দরবারে প্রথম বাংলা ভাষা সম্মানের সঙ্গে আসন করে নেয়। দরবারের অর্থায়নে রচনা করা শুরু হলো বইপত্র এবং আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে এটি ব্যাপকভাবে বন্যার মতো দেখা দিলো।

আজম সাহেবের সভাকবি শাহ মুহাম্মদ সগির, যাকে বলা হয় মুসলিম বাংলার প্রথম কবি, তিনি রাষ্ট্রের টাকায় রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় রাষ্ট্রের নির্দেশে বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ ‘ইউসুফ-জুলেখা’ রচনা করেন। মুসলমানরা অংশগ্রহণ করলেন। মুসলমানদের দ্বিধা ছিল যে বাংলা ভাষা আমরা মুসলমানরা চর্চা করতে পারবো কিনা! কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে নবী বংশের সৈয়দ সুলতান ষোড়শ শতাব্দীর কবি। তিনি লিখেছেন,

“যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন

সেই ভাষ হয় তার অমূল্য রতন।”

আব্দুল আলীম তো আরো ছিলেন কড়া। তিনি আরও একধাপ বাড়িয়ে বলেন-

“যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী,

সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।”

বাংলা ভাষার পক্ষে এভাবে ডিফেন্ড করা, বাংলা ভাষার পক্ষে এভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়া এরকম নজির বাংলা ভাষার ইতিহাসের আর কোথাও খুঁজে পাবেন না। মুসলমানরা বাংলা ভাষার অংশগ্রহণ করা শুরু করলো। পাশাপাশি আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, নুসরত শাহের সময়ে আরো যেটা হলো, হিন্দুদেরকেও সামনে নিয়ে আসা হলো।

বিদ্যাপতি প্রধান নরপতি দেশপ্রীতিম বিরসার, বিদ্যাপতি এসব কথা বলেছেন। এমনকি মঙ্গলকাব্যেও লেখা হয়েছে এসব। মুকুন্দ রাম, বিজয় গুপ্তের বইয়েও মুসলমানদের কথা উল্লেখ আছে।

১২০০ সাল থেকে ১৮০০ সালের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ—সে সময় পর্যন্ত বাংলায় লেখা হয়েছে মুসলমানদের টাকায়। রাষ্ট্রের টাকায় লেখা হচ্ছিলো ভগবৎ গীতা, রাষ্ট্রের টাকায় লেখা হয়েছিলো রামায়ণ, রাষ্ট্রের টাকায় লেখা হয়েছিল ‘মহাভারত’। মুসলমানরা সত্যিকার অর্থে রাজকোষ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো এই দেশের জনগণের সাথে আত্মিক সম্পর্ক করার জন্য। এই সম্পর্ক করার ভেতর দিয়ে বাংলাভাষা সত্যিকার অর্থে পুষ্পে-পত্রে-পল্লবে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এজন্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন-

“মুসলমানদের বাংলা বিজয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য অশেষ কল্যাণের কারণ হয়েছে এবং সম্ভাবনার সিংহ দুয়ার খুলে দিয়েছে।”

ডক্টর এনামুল হক বলেছেন-

“মুসলমানরা যদি বাংলা বিজয় না করতো, তাহলে পৃথিবীতে ভাষা হিসেবে বাংলা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যেতো।”

অথচ কলকাতার ঐতিহাসিকেরা এই বখতিয়ার খলজি থেকে ১৩৫০ সাল অর্থাৎ ইলিয়াস শাহ পর্যন্ত সময়টাকে বলে অন্ধকার যুগ। পাপ করছে সেনরা আর সেই পাপের দায়ভার তুলে এনে পাঠান-তুর্কিদের উপর চাপানো হচ্ছে। এই যে পাঠান এবং তুর্কিদের উপর দোষ চাপিয়ে একটা অন্ধকার যুগের আবিষ্কার করা হয়েছে, এটা কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে।

এটা হলো মুসলিম শাসনামলে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সামান্য খন্ডচিত্র মাত্র। এইভাবে বাংলা ভাষা হয়ে উঠে আরবি-ফার্সি-উর্দুর সংমিশ্রণে সত্যিকার অর্থে জন-গণমনতান্ত্রিক একটি ভাষা। এমনকি ভারতচন্দ্র তার রচিত

‘অন্নদামঙ্গল’ গ্রন্থে লিখেছেন,

“না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল

অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ৷৷”

অর্থাৎ যদি আমি আরবি, ফার্সি, উর্দু শব্দ বাদ দিয়ে ভাষা চর্চা করি তাহলে না রবে প্রসাদ গুণ আর না হবে রসাল। অর্থাৎ এর কোনো সাহিত্যিক মূল্যও থাকবে না। এর কোন রসময়তাও থাকবে না। অতএব মুসলমানদের ভাষাকে সাথে নিয়ে আমি ভাষা বলছি এই কারণে যে, এতে সাহিত্যের যে ভাষাটা সেটা আরো সুস্বাদু হয়ে উঠবে।

এইরকম মিশ্র একটি আবহাওয়া তৈরি করে নিরঙ্কুশভাবে ১২০০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষা কতগুলো শাখায় বিভক্ত হয়। পদাবলী শাখা, মঙ্গলকাব্যের ধারা, নাত সাহিত্যের ধারা, রোমান্টিক প্রণয়-উপাখ্যানের ধারা, বাংলা রাজ-দরবারের বাংলাসভা, মর্সিয়া সাহিত্যের ধারা, লোকসাহিত্যের ময়মনসিংহ গীতিকা, ধাঁধা, ছড়া, রূপকথা, উপকথা অর্থাৎ শত শত শাখায় বাংলা ভাষা সম্প্রসারিত হয়েছিলো, এক কথায় বাংলা ভাষার জাগরণ ঘটেছিলো।

১৮০০ সালে ইংরেজরা বাংলা ভাষা, যে ভাষা হিন্দু মুসলিম মিলনের ভাষা ছিলো, সেই ভাষাটাকে সাম্প্রদায়িক বানানোর জন্য বাংলা ভাষা থেকে বায়ান্ন শতাংশ মানুষের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে ভাষা চর্চা করার প্রবণতা দেখা যায়। তখনকার বাংলা অঞ্চলে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ৫২ শতাংশ এবং নিম্ন বর্ণের হিন্দুরাও মুসলমানদের ভাষায় কথা বলতো। আমাদের মনে রাখতে হবে হিন্দুদের বৃহৎ অংশ ৪৭-এর পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থন করেছিল। এর কারণ ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ, হিন্দুত্ববাদ; তারা সমর্থন করেছিলো মহাজন ও জমিদারদের হাত থেকে বাঁচার জন্য। বাঙালি মুসলমান এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের কাছে পাকিস্তান ছিল একটি ইউটোপিয়া। যেখানে গেলে এই জমিদার, মহাজন-ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের হাত থেকে মুক্তি ঘটবে। সে জন্য তারা পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ নিয়েছিলো।

এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বায়ান্ন শতাংশ মানুষের ভাষাকে অস্বীকার করে বাংলা ভাষার শরীর থেকে আরবি ফার্সি উর্দু শব্দগুলোর অপসারণ করেছিলো। বাংলা ভাষাকে ক্ষতবিক্ষত করে সেই ক্ষতবিক্ষত দেহকে মোচন করা এবং ক্ষতগুলোকে ভরাট করার জন্য তারা সংস্কৃত থেকে জটিল শব্দগুলোকে নিয়ে আসলো। এতে করে বাংলার সাথে বাংলাদেশের জনগণের সত্যিকারের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেলো। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার প্রধান ছিলেন ‘উইলিয়াম কেরি’। তিনি ছিলেন খ্রিস্টান পাদ্রী। অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক একজন ব্যক্তি ছিলেন তিনি। এবং তার সাম্প্রদায়িকতার একটাই উদ্দেশ্য ছিল যে, নিম্নবর্গীয় হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠী। যাদেরকে নিয়ে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃতায়িত বাংলা নির্মাণ করলেন, তারা সবাই হলেন ব্রাহ্মণ।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র এরা একেবারে নীতি-নিষ্ঠ ন্যায়নিষ্ঠ কঠোর-কঠিন রক্ষণশীল কাঠব্রাহ্মণ। এই কাঠ-মার্কা ব্রাহ্মণদের হাতে গিয়ে বাংলা ভাষা পুরোপুরি বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। এই বিকলাঙ্গ বাংলা ভাষা যখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, তখনই তার স্বাভাবিক বিকাশ স্থবির হয়ে গেলো। একসময় আমরা ধরেই নিলাম বাংলা ভাষা হলো সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত। যেটা একেবারেই পুরোপুরি মিথ্যা একটি বয়ান। বাংলা ভাষার সাথে সংস্কৃতির কোন সম্পর্কই নাই। বাংলা ভাষার সাথে সম্পর্ক হলো ‘প্রাকৃত’ এর। এটা হল পুরোপুরি আরবি মিশ্রিত।

উইলিয়াম কলেজের বাংলাকে কিছুটা তরল করেছিলেন ‘বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’। বঙ্কিম ফোর্ট উইলিয়ামের এই বাংলা গদ্যটাকে মানুষের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করেছিলেন তার “দুর্গেশনন্দিনী” উপন্যাসের মাধ্যমে। কিন্তু তার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং তার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো আজকের বিজেপির মতো। আজকে ভারতের বিজেপি যা চিন্তা করছে, এরকম চিন্তা ভাবনাই করে গিয়েছিলেন বঙ্কিম তখনকার সময়ে। কিন্তু ভাষাসীম বঙ্কিমকে অবশ্যই স্যালুট করতে হয়। তিনি সংস্কৃতির এই আবরণ থেকে অর্থাৎ ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের নির্মিত প্রাণহীন বাংলা ভাষাকে কিছুটা প্রাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তার পরে এটাকে আরো রসালো করেছিলেন মীর মোশাররফ হোসেন খান।

কিন্তু বাংলা ভাষা তার স্বাভাবিক গতি আর ফিরে পায়নি। এই ভাষার স্বাভাবিক গতি ফিরে আসার জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত, কাজী নজরুল ইসলামের জন্মের আগ পর্যন্ত। কাজী নজরুল ইসলামের জন্মই হলো মুসলমানদের জন্য সত্যিকারের রেনেসাঁ।

হিন্দুদের এডুকেশনাল রেনেসাঁ যেটাকে বলে থাকি আমরা, সেই শিক্ষা সাহিত্যের আন্দোলন শুরু হয়েছিলো ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই হিন্দু কলেজে মুসলিমদের প্রবেশ করতে দেয়া হতো না। না ছাত্র হিসেবে না শিক্ষক হিসেবে। এই হিন্দু কলেজের মাধ্যমে ধাপে ধাপে উঠে আসলো তাদের প্রতিভাগুলো। এবং একটি রেনেসাঁ হলো যেটাকে তারা সো কল্ড বেঙ্গল রেনেসাঁ বলে। যদিও এটাকে বেঙ্গল রেনেসা বলে তারা, তথাপি এটা হলো বর্ণহিন্দু-ব্রাহ্মণ্যবাদের রেনেসাঁ। সাধারণ হিন্দুদের সাথে বা সাধারণ মুসলমানদের সাথে এই রেনেসাঁর চুলপরিমান ও কোন সম্পর্ক ছিল না।

মুসলমানদের রেনেসাঁ হতে আরো ৮০ বছর লাগলো। ৮০ বছর পরে ১৮৯৯ সালে কাজী নজরুল ইসলামের জন্মের ভেতর দিয়ে সত্যিকার অর্থে মুসলমানদের জাগরণ ঘটলো। কাজী নজরুল ইসলামের জন্মের আগে দু-চার জন মুসলিম লেখক যে ছিলেননা তা না। মীর মোশাররফ হোসেন, খন্দকার মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, বেগম রোকেয়া, কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী—তাঁরা ছিলেন। এরা হলেন নজরুলের আগের প্রজন্ম। কিন্তু বিখ্যাত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ছিলেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো।

মীর মশাররফ হোসেন বিশাল ব্যক্তিত্ব। অনেক অনুসারী তৈরি করেছেন কিন্তু জাতিকে জাগ্রত করতে পারেননি। বেগম রোকেয়া নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। কিন্তু গোটা জাতিকে জাগানোর জন্য বা ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মানুষকে তেমনভাবে উজ্জীবিত করতে পারেননি। ইসমাইল হোসেন সিরাজী; যে ইসমাইল হোসেন সিরাজী সম্পর্কে কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন “তিনি হলেন আমার মানসপিতা। ইসমাইল হোসেন সিরাজী যদি অনলপ্রবাহ না লিখতেন তাহলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না।” এমন সম্মান দিয়েছেন তিনি, সেই সিরাজিও জনসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন একরকম।

কিন্তু নজরুল হলেন সঙ্গবদ্ধ বিস্তরভূমির বিশাল ভূখণ্ডের মালিক। নজরুলের যখন জন্ম হলো ঝাঁকে ঝাঁকে মুসলিম তরুণ-তরুণীরা ঝাপিয়ে পড়লো সাহিত্য চর্চায়। ঝাঁপিয়ে পড়লো সাংবাদিকতায়, ঝাঁপিয়ে পড়লো সঙ্গীতে, জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে। এটা হল জাগরণ, রেভ্যুলেশন। যদি নজরুলের জন্ম না হতো তাহলে কি আমরা রসুল উদ্দিন, ফররুখ আহমেদ আল মাহমুদদের পেতাম? কিছুই পেতাম না। শাহেদ আলী, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বা শওকত আলীকে পেতাম? সংগীতে তো আমাদের এমন অবস্থা যে, সংগীত যেনো লবণশূন্য তরকারির মতো। নজরুল যদি না হতো আব্বাস উদ্দিনের জন্ম হতো না, আব্বাস উদ্দিনের জন্ম না হলে মতিউর রহমান মল্লিকের জন্ম হতো না।

নজরুল ছিলেন আশার আলো বা আলোকবর্তিকা বা বাতিঘর। যে বাতিঘর দিয়ে দূরবর্তী জাহাজকে কুলে ভেড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। একসময় বাতিঘর গুলোই জাহাজকে পথের দিশা দিত। কবি নজরুল ছিলেন আমাদের জাতির বাতিঘর।

নজরুল প্রথমে যেটা করলেন সেটা হল ভাষাবিদ্রোহ। ভাষা বিদ্রোহ হলো নজরুলের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহ। অথচ আমরা তাঁর রাজনৈতিক বিদ্রোহ, শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা বলি। কিন্তু নজরুলের ভাষা বিদ্রোহ কতটা যে গুরুত্বপূর্ণ সেটা নজরুল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বেধে দেয়া বাংলা ভাষার ফ্রেমকে ভেঙ্গে চুরমার করে বাংলা ভাষাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আগের বারোশো সাল থেকে আঠারোশো সাল পর্যন্ত চলে আসা বাংলা ভাষার কাছে। এবং দেখেন নজরুলের ভাষাগুলো কি ছিলো-

“কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা

তারি মুখে সারি গান লাশারিকাল্লা।”

এই যে এই বাংলা, এই ভাষা পূর্ব বাংলার মানুষের, এই ভাষা আমার। এই জিনিসটা নজরুল নিলেন। আমার জায়নামাজ, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ফিরে আসলো আবার সাহিত্যের পাতায় নজরুলের আগমনের মাধ্যমে। এবং ভাষার যে অসাধারণ ব্যঞ্জনা এবং মিশ্রনের যে বাহাদুরি সেটা নজরুল করে দেখালেন। লা-শারিকল্লাহ এর সাথে পাকা মাঝি-মাল্লা, মাল্লার সাথে আল্লাহ এই যে অনুপ্রাসের খেলা। এরকম তার ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম, ফাতেহা-ই-ইয়াজদহম—কোনটাকে রেখে কোনটার কথা বলবো!

তারপর এই যে ইসলামী গান, এক্ষেত্রে আমি মনে করি যে, নজরুলের ইসলামী গান বাংলাভাষী বাংলার মানুষ কিছুটা হীনমন্যতায় ভোগে হেতু কথাটা তুলে ধরতে জানে না। রাসূলের সময় থেকে শুরু করে আজকের সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে যত হামদ-নাত লেখা হয়েছে, এগুলো নজরুলের লেখার তুলনায় কিছুই নয়। আমাদের দেশের একজন বরেণ্য বুদ্ধিজীবী প্রফেসর ডঃ এবনে গোলাম সামাদ একটা কথা বলেছেন-

“প্রায়োগিক পৃথিবীর দিকে তাকালে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে আগামীর মুসলিম বিশ্বের ভাষা হবে বাংলা এবং বাংলা যদি আগামী মুসলিম বিশ্বের ভাষা হয়ে উঠে তাহলে অবধারিতরূপে নজরুল অধিকার লাভ করবে এক নাম্বার স্থান”।

কারণ নজরুলকে তো বাংলা অনুবাদ করে সেখান থেকে আরবিটাই কাটাতে পারি নাই আজ পর্যন্ত।

আমি চীনে গিয়েছিলাম তখন নজরুলের এক সেট রচনাবলী নিয়ে গিয়েছিলাম চীনের ডেপুটি ফরেইন মিনিষ্টারের সাথে। আমাদের সাক্ষাৎ চলাকালে সেখানে তাকে বইগুলো দিলাম। এটা ১৯৯৯-২০০০ সালের কথা। তিনি জিজ্ঞেস করেন এই লোকটা কে? তখন আমি ব্যাখ্যা করলাম তোমরা যে কমিউনিজমের কথা বলো এই কমিউনিজম বাংলা ভাষায় তার থেকে বেশি কথা আর কেউ বলে নাই। সাম্যবাদী, বাস্তবহারা, সর্বহারা- নামে তার বই আছে “কুলি-মজুর” নামে তার কবিতা আছে। শ্রমিকের নামে শ্রমিকের গান, জীবনের গান, কৃষকের গান, এটা সর্বহারা কাব্যে ভরা। “গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নয় কিছু মহীয়ান”। মানুষের পক্ষে বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য উচ্চারণ হলো “গাহি সাম্যের গান”।

মানুষের জন্য এই প্রাণপাত করা কবি বাংলা সাহিত্যে তো নাই, বাহিরের পৃথিবীতেও নাই। এই সমতুল্য একটি শব্দ পাবেন না। এরকম উচ্চারণে যে নজরুলের যাত্রা শুরু, সেই নজরুলের সমসাময়িক পৃথিবী কেমন ছিলো? ওই সময়ে রুশ বিপ্লব চলছিল। ১৯১৭ সালে নজরুল ছিলেন তখন ১৮ বছরের। সেই সময় রুশ বিপ্লবে লেলিনের পাশে দাঁড়িয়ে যিনি রুশ বিপ্লবকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তার একজন হলেন মাইকোভস্কি আরেকজন হলেন ম্যাক্সিম গোর্কি। দুজন কবিই কম্যুনিস্ট সোসাইটিতে খুবই বিখ্যাত। এই সময়কার বুলগেরিয়ার কবি বা আরো অন্যান্য দেশের কবিরা পাবলো নেরুদা বা তুরস্কের নাজমিন—এরা সমসাময়িক পৃথিবীর মানুষ। এরকম বড় বড় কবিদের মধ্যেও নজরুলের স্থান থাকবে সবার উপরে। কারণ এরা সবাই ছিলেন একমাত্রিক। কিন্তু নজরুল ছিলেন মাল্টি ডাইমেনশনাল। এইরকম ভাষা বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের ১০০ বছরে মানুষ সম্পর্কে নজরুলের চেয়ে এত সফল শব্দ আর কেউ প্রয়োগ করতে পারেনি। কত দারুণ করে লিখেছেন, “এই হৃদয়ের চেয়ে বড় আর কোনো মন্দির কাবা নাই।”

নজরুলের ভাষা বিদ্রোহের অন্তহীন ব্যাপার আছে। তার বিদ্রোহী কবিতাটা পড়ে দেখেন তিনি বলেছেন

“ধরি, স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি’।

মানে জিব্রাইলের আগুনের পাখা আমি সাপটে ধরি,

খোদার আসন আরশ ছেদিয়া,

আমি ছিন্নমস্তা চন্ডী,

আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী।”

অর্থাৎ ইসলামের সাথে গ্রীক মিথলজি, গ্রীক মিথলজির সাথে সেমেটিক মিথলজি, সেমেটিক মিথলজির সাথে ইন্ডিয়ান মিথলজি। হিন্দু ধর্মবাদের সাথে মুসলিম ধর্মচিন্তা সংমিশ্রণ করে এই যে একটা ককটেল নজরুল বানালেন বিদ্রোহী কবিতার মধ্যে, এর সমতুল্য কবিতা বিশ্ব ইতিহাসে আর নেই। আমাদের ট্রাজেডি হলো, আমরা এগুলো তুলে ধরতে পারি না।

ইরানের সংস্কৃতি মন্ত্রী আমাকে বলেছিলেন, নজরুলের দুর্ভাগ্য আর তোমাদের সৌভাগ্য। নজরুলের মতো এরকম বিরাট কবিকে যদি তরবারি ধরি, সে তরবারি রাখার জন্য যে খাপ দরকার, সেই খাপটা তোমাদের নেই। তোমাদের খাপে নজরুল খাপ খায় না। নজরুলের আসার দরকার ছিলো আমাদের ইরানে, তোমাদের ওখানে না। মহররম কে কেন্দ্র করে নজরুল যে গান কবিতা লিখে গেছেন সেগুলো এখনো আমাদের ইরানের কোন কবিরা লিখতে পারে নাই।

ভাষা বিদ্রোহের পাশাপাশি নজরুল ইসলামী জাতীয় জাগরণকে তিনি যোগ করেছেন। তিনি কবিতার নাম দিলেন খালিদ, ওমর ফারুক, নওরোজ, সওগাত ইত্যাদি। নজরুলের প্রথম বই এবং বাংলা ভাষার রেভ্যুলেশন “অগ্নিবীণা” কাব্যের এগারোটা কবিতার মধ্যে সাতটা কবিতাই হলো মুসলিম মিথ নিয়ে।

“শাতিল্ আরব! শাতিল্ আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

শহীদের লোহু, দিলিরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।”

এই যে অসাধারণ একটা জাগরণ ঘটালেন তিনি এসে, ‘দে যাকাত দে যাকাত’ বলে, অর্থাৎ যাকাত নিয়ে যে গান বানানো যায় এটা নজরুল না হলে আমরা কি জানতে পারতাম? এরপর, “রোজা নতুন করে রিজওয়ানের দ্বার খুলেছে” রোজা কে নিয়ে গান বানালেন। তার যে ঈদুল ফিতরের উপর নাটক ছিলো এটা হলো বাংলা ভাষায় লেখা ঈদকেন্দ্রিক প্রথম নাটক “ঈদুল ফিতর”।

সেখানে তিনি বলতেছেন-

“নাই হল মা বসন ভূষণ এই ঈদে আমার

আল্লাহ আমার মাথার মুকুট, রসূল গলার হার।”

এইভাবে ইসলামিক জীবন ব্যবস্থাকে প্র্যাকটিক্যাল জীবনের সাথে সংযুক্ত করাটা বড় ধরনের একটা জাগরণের ব্যাপার। এটা ছোটখাটো ক্ষুদ্র কোনো লেখক দিয়ে হয় না।

এইভাবে তিনি ভাষা বিদ্রোহের পাশাপাশি জাতীয় জাগরণ ঘটালেন। এই জাগরণ কেন ঘটালেন? নজরুলের সাথে অন্যান্য কবি লেখকদের পার্থক্যটা কোথায়?

একটা কথায় মাথায় রাখতে হবে যে, ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলাদেশ বিভক্ত হয়ে গেলো। একটি অংশ গেল মুক্তিযুদ্ধের পথে, মাতৃভূমির স্বাধীনতার লক্ষ্যে সিরাজউদ্দৌলার নেতৃত্বে। আরেকটা অংশ মীরজাফরের নেতৃত্বে চলে গেলো দেশের স্বাধীনতাকে বিক্রি করার জন্য। দেশের স্বাধীনতা ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যেভাবে এখন আমরা ভারতের হাতে আমাদের স্বাধীনতা তুলে দিচ্ছি, ঠিক সেভাবে। এই যে দুটো ধারা, একটা হলো দেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের ধারা, মোকাবেলার ধারা, মুক্তিযুদ্ধের ধারা। আরেকটা হলো সহযোগিতার ধারা, রাজাকারদের ধারা, দেশের স্বাধীনতাকে বিক্রি করার ধারা।

১৯৭১ সালে যারা স্বাধীনতা বিরোধী তাদেরকে আমরা কি বলি? রাজাকার বলি। তেমনি ১৭৫৭ সালে যারা স্বাধীনতা বিরোধী ছিল তারা কি রাজাকার না? ১৮৫৭ সালে কলকাতা কেন্দ্রিক বাবু বুদ্ধিজীবীরা আমাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে শত শত আর্টিকেল লিখেছিলো। কলকাতার একটা পাখিও মহান সেই স্বাধীনতার যুদ্ধে সিপাহী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেনি। সারা ভারত স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত কিন্তু একটা মাত্র শহর ব্রিটিশদের গোলামিতে লিপ্ত। সে শহরটার নাম “কলকাতা”। ১৭৫৭ সালের যুদ্ধে কলকাতার টোলের পণ্ডিতরা কোনো চুল পরিমাণ ভূমিকা তো রাখেইনি বরং লিখেছে-

“হে ভারতীয় জনগণ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো বৃদ্ধ অথর্ব বাহাদুর শাহ যেন ধ্বংস হয়ে যায়। এই পাপিষ্ঠ নরাধম সিপাহীগুলোকে যেন কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলানো হয়।”

এই ধরনের ভাষায় আর্টিকেল লিখেছে কলকাতায় বুদ্ধিজীবীরা।

পলাশীর বিপর্যয়ের পরে বাংলা বিহার উড়িষ্যা যখন কান্নায় মুহ্যমান, সেই মুহূর্তে মাত্র একটি শহরে বিজয় মিছিল বের হয়েছিলো, সেই শহরটি হলো কলকাতা। স্বাধীনতা চলে যাওয়ার পরে যারা আনন্দ মিছিল করতে পারে তারা কখনোই আমাদের বন্ধু নয়। মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য রক্ষা করার জন্য তারা ভারতে সেদিন মিছিল করেছিলো। টাকা তুলেছিল, ফান্ড দিয়েছিল ব্রিটিশদের জন্য। তাহলে তারা কি রাজাকার না? এটা হল সহযোগীতার ধারা তথা রাজাকারের ধারা। কলকাতার সব মানুষই রাজাকার তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, তবে কলকাতার অবস্থানটা রাজাকারের অবস্থানে।

তারপরে এই যে বিভাজনটা হলো, একটা ধারা চলে গেলো মোকাবেলার রাস্তায় বা মুক্তিযুদ্ধের রাস্তায়, সেই মুক্তিযুদ্ধের রাস্তায় ফকির মজনু শাহ, মীর-কাসীম, তিতুমীর এরা জীবনের সর্বস্ব ত্যাগ করে লড়াই করতে করতে নিঃস্ব হয়ে হারিয়ে গেলেন।

আর অন্যদিকে, সহযোগিতার, সমঝোতা, সমন্বয়, সম্প্রীতির ধারা ফুলে-ফেফে কলকাতায় বিশাল পাহাড় হয়ে উঠলো।

যে একটা ধারা মোকাবেলার পথে গেলো, ১৭৫৭ সালের পরে এই ধারাটিই বক্সার এবং উদয়নালয়ের যুদ্ধে মীর-কাসেমের সাথে ছিলেন, সেখান থেকে তারা আস্তে আস্তে পরাজিত হতে হতে নিঃস্ব নির্যাতিত ফকির মজনু শাহের সাথে কিছুদিন ঘুরলেন। তারপর নিঃস্ব রিক্ত হতে হতে হতে ধুলোয় মিশে গেলেন। এই যে ধুলোয় মিশে গেলেন—নজরুলই তাদেরকে আবার টেনে তুললেন।

নজরুলকে যে কাজী বলা হয় নজরুল তো কোনো বিয়ে পড়ানোর কাজী নয়। নজরুলের পূর্বপুরুষ ছিলেন বিহারের অধিবাসী, তার পূর্বপুরুষ ছিলেন পাটনার হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস যাকে কাজিউল কুজ্জাত বলা হতো। কাজিউল কুজ্জাত ছিলেন উদয়নালা এবং বক্সারের যুদ্ধে মীর কাসেম আলীর সাহায্যকারী। আর এই অপরাধে তাকে পালাতে হয় এবং তারা দুর্গম-দুর্ভেদ্য মরুভূমির মতো জায়গা চুরুলিয়াতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্রয় নিয়ে তিনি একটি মক্তব করতে পেরেছিলেন, সেই মক্তবের পাশাপাশি একটি মসজিদ এবং হাজী পালোয়ান নামের এক ব্যক্তির একটি মাজার—এই তিনটি জিনিস নিয়ে তিনি পরিবারকে রক্ষা করার চেষ্টা করলেন। আশ্রয়স্থল গড়ে উঠলো।

চুরুলিয়া ছিল এমন একটি গ্রাম, যার বিশ-পঁচিশ মাইলের ভিতরে কোনো বাড়িঘর ছিলো না। এই দূর্ভেদ্য গ্রামে ফকির আহমদ গাজীর সচ্ছল সমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা জীবিকার জন্য এমন কোনো কাজ নেই যে তাঁরা করেননি। এমন একটি দুঃখী পরিবারে নজরুলের জন্ম। এইরকম অবস্থায় দুই দুটো বিপর্যয়ের পরে আল্লাহর রহমত হিসেবে বা তার করুণা হিসেবে একটি মানুষের জন্ম হলো চুরুলিয়া গ্রামে। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের ধারা, যে ধারাটা ধুলায় মিশে গিয়েছে, সে ধারার প্রতি হঠাৎ আল্লার নজর পড়লো, তিনি সেখানে করুনা করলেন। সেই করুণাটা হলো কাজী নজরুল ইসলাম।

কিন্তু মজার বিষয় হলো, এরকম একটি অবস্থায় ১৮৬৮ সালে ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার নামের একজন ব্রিটিশ তার একটি বইয়ে লিখেছেন, এখন থেকে ১০০ বছর আগে ভারতবর্ষের কোনো মুসলমান গরীব ছিলো এটা কল্পনাই করা যেতো না। ১০০ বছরে আমরা এভাবে একটি সোসাইটিকে এমনভাবে নিঃশেষ করে দিয়েছি যে, ভারতবর্ষে কোন মুসলমান ধনী আছে এটা চিন্তাই করা যায় না। এমন ভাবে আমরা একটা জাতিকে নিঃশেষ করে দিয়েছি।

আরেকটা ধারা, যারা সহযোগিতার পথে গেলো, রাজাকারের পথে গেলো, তারা ফুলে-ফেফে উঠে বড় হতে হতে চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত জমিদার হয়ে গেলো। এ রাজাকারের ধারায় মহাপুরুষ দু-চারজন যে জন্মাননি তা নয়। বিরাট বিরাট মহাজন, মহা মহা বুদ্ধিজীবী এভাবে ফুলে-ফেফে উঠতে উঠতে এই ধারায় সর্বোচ্চ শিখরে একটা মহাপ্রাণ মানুষের জন্ম হলো, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ হল সাজানো বাগানের উপর রাজত্ব করেছেন। অপরদিকে নজরুল এর রাজত্ব কর্তৃত্ব তো হয়ইনি বরং তাকে কষ্টে অমানবিক জীবনযাপন করতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতো তৈরি করা খাবারের প্লেট নজরুলের সামনে কেউ তুলে দেয়নি। তাকে একটি দিশাহীন-আশাহীন, ভাষাহীন, ধুলায়-ধুসরিত, পরাজিত, পরাভূত, পর্যদুস্ত, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত-নিষ্পেষিত একটা জাতিকে জাগাতে হয়েছে।

এটি হলো নজরুল আগমনের প্রেক্ষাপট। তাকে একসঙ্গে অনেকগুলো দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিলো। প্রথম দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে এই স্থবির মুসলিম জাতির গায়ের ভেতর রক্ত সঞ্চালন করে, দেহের ভিতরে প্রাণ ফিরিয়ে নিয়ে এসে, ট্রমা থেকে বের করে নিয়ে এসে, প্রশিক্ষিত করে এবং স্বাবলম্বী করে। তারপর নজরুল রাস্তা দেখিয়েছেন মুসলিমদের; কোন পথ পরাধীনতার এবং কোন পথ স্বাধীনতার সেটা উপলব্ধি করিয়েছেন। অর্থাৎ জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির পাটাতন নজরুলকে তৈরি করতে হয়েছে নিজের হাতে। তার আগে এই পাটাতন ছিল না আমাদের। সেই পাটাতনের উপরে দাঁড়িয়ে, শক্ত ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন এই পথ হল স্বাধীনতার পথ, এই পথ হল ধ্বংসের পথ, তুমি এখন কোন পথে যাবে? এই পথে গেলে বৃটিশের দালালি আর এই পথে গেলে মুক্তি।

বাঙালি মুসলমান মুক্তির পথটাকেই বেছে নিয়েছে। নজরুলকে এতগুলো দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল একই সঙ্গে। বাংলা ভাষা কেন, সারা পৃথিবীতে খুব কম কবিকেই তার জাতির জন্য, তার দেশের জন্য একসঙ্গে এতগুলো দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে।

নজরুলের আরেকটি দায়িত্ব ছিল মানুষ এবং মানবতা। মানুষ এবং মানবতার পক্ষে নজরুলের চাইতে এত বেশি সফলভাবে শিল্পসম্মত শব্দ পৃথিবীতে আর কোনো কবি ব্যবহার করতে পারেনি। আবার একই সঙ্গে পরাধীনতা ও শোষণের বিরুদ্ধে নজরুল যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এর কোনো দ্বিতীয় নজির পৃথিবীতে নেই।

আবার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে নজরুলকে বিশ্লেষণ করলেও নজরুল অসামান্য। যেমন, মিউজিক নজরুলের জীবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। সঙ্গীতে তো আমাদের এমন অবস্থা যে, সংগীত লবণশূন্য তরকারির মতো। নজরুল যদি না হতো, তাহলে আব্বাস উদ্দিনের জন্ম হতো না। আব্বাস উদ্দিনের জন্ম না হলে মতিউর রহমান মল্লিকের জন্ম হতো না। নজরুল ছিলেন আশার আলো বা আলোকবর্তিকা বা বাতিঘর। যে বাতিঘর দিয়ে দূরবর্তী জাহাজ কে কুলে ভেরার নির্দেশ দেওয়া হয়। একসময় বাতিঘর গুলোই জাহাজকে পথের দিশা দিত। কবি নজরুল ছিলেন আমাদের জাতির বাতিঘর।

আলাউদ্দিন খা, রবি শংকর, মোজার্ড বেটোফ্যান; পৃথিবীর অমর সুর-স্রষ্টারা ৫০, ৬০, ৭০ বছরের সাধনা করে হয়ত দশটা-পনেরটা রাগ তৈরি করতে পেরেছিলো অথবা ১৯-২০ টা সিম্ফনি তৈরি করে রেখে যেতে পেরেছিলো। আর অপরদিকে, ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ সাল, মাত্র এই ১০ বছরের সংগীত জীবনে নজরুল পৃথিবীতে ছিল না এমন আঠারোটি রাগ তৈরি করে গিয়েছিল যা অবিশ্বাস্য। একটি মানুষ এরকম কিভাবে পারেন যেখানে সুর সম্রাটরা নিজেদের জীবনের ৫০ থেকে ৬০টি বছর অতিবাহিত করতে হয়েছিলো। তিনি বিস্ময়কর এক মানুষ ছিলেন। গানকে তিনি ভিত্তি দিয়ে গেলেন। নজরুলের যদি জন্ম না হতো তাহলে আজকে মুসলমানদের এই গান গাইতে হত,

“দ্বীনের নবী মোস্তফা রাস্তা দিয়ে হাইটা যায়,

হরিণ একটা বান্দা ছিল গাছেরই তলায়”

এসব অন্ত-সারশূন্য গান গেয়ে আমাদেরকে সংগীতের স্বাদ মেটাতে হতো। নজরুল এসে সেই অভাব পূরণ করে দিয়ে গেছেন। তিনি রচনা করলেন-

“তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে”

অথবা,

“ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলো দুনিয়ায়

আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়।”

এরকম গান পৃথিবীর আর কোথাও খুঁজে পাবেন?

তার রচিত গান ছাড়া আমাদের ঈদই যেন অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। “রমজানের ওই রোজার শেষে এল খুশির ঈদ” এটাতো মুসলমানদের ঈদের জাতীয় সংগীত। একটা কবি কখন বড় হয়? যখন তার জাতির আত্মার সাথে তার আত্মা একাকার হয়ে যায়। নজরুলের গান ছাড়া আমাদের ঈদই হয় না, তার গান ছাড়া মহররমই হয় না।

মর্সিয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু এবং তারও আগে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি হায়াত মাহমুদের “জন্ম নেওয়া”।

এগুলো হলো কারবালা কেন্দ্রিক মর্মান্ত জীবন কাহিনীর উপর। কিন্তু সামান্য কবিতায় গানে এদেরকে ধরে রেখে তাদের চাইতেও অধিক পারঙ্গমতা অর্জন করা এই ক্ষুদ্র ব্রেনের দ্বারা হবে না। নজরুলকে এমন একটি মস্তিষ্ক উপরওয়ালা দান করেছেন। সংখ্যার বিচারে বাদ দিলেও তার রচিত মিশ্র রাগের সংখ্যাই হলো ৪৯। আবার নজরুলের গানগুলো গাইতে হয় শিল্পীদের ২০০ রকম কন্ঠের উঁচুনিচুর মধ্য দিয়ে। নজরুলের গানে ২০০ রকমের ফ্রিকোয়েন্সির ব্যবহার আছে। উচ্চাঙ্গ সংগীত নজরুলকে ছাড়া চর্চা করা যায় না। গানের ক্ষেত্রে তিনি অবিশ্বাস্য রকম বিশালত্ব দান করেছিলেন।

শেরে বাংলা বলতেন, যদি আমার এক পার্শ্ব নজরুল আর আরেক পাশে আব্বাস উদ্দিন থাকে তাহলে বাংলাদেশে ভোট করার জন্য আমার আর কাউকে লাগবে না। বাংলার মানুষ নজরুলের গান আব্বাস উদ্দিনের কণ্ঠে মাতিয়ে ফেলেছিলেন তারা। এখানেও তিনি জাতীয় জাগরণের জন্য অসামান্য ভূমিকা পালন করেছিলেন!

১৯২৯ সালে যখন রবীন্দ্রনাথের অবস্থান মধ্য গগনে, বিশাল তার প্রতিভা। নোবেল পেয়েছিলেন ১৯১৩ সালে। তার নোবেল পুরস্কার পাওয়ারও বহু পরে ১৯২৯ সালে নজরুলকে জাতির তরফ থেকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হলো কলকাতার হলে। সভাপতিত্ব করেছেন সে সময়ের উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। প্রধান অতিথি ছিলেন ভারতের সশস্ত্র আন্দোলনের পরবর্তীকালের হিরো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, আয়োজক ছিলেন মোঃ নাসির উদ্দিন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদেরা। সেই অনুষ্ঠানে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, আমাদের দেশে অনেক বড় কবি আছে কিন্তু আমরা যখন যুদ্ধে যাবো, তখন নজরুলের গান আমাদের পাথেয়। আমরা যখন জেলখানায় যাবো, তখন নজরুলের গান গাইতে গাইতে যাব। আমরা যখন জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসার আন্দোলন করবো, তখনও নজরুলের গান গাইবো-

“লাথি মার ভাংরে তালা

যতসব বন্দিশালা

আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা।”

“এই শিকল পরা ছল

মোদের এই শিকল পরা ছল

এই শিকল পরেই

শিকল তোদের করবো রে বিকল।”

“দুর্গম গিরি কান্তার-মরু দুস্তর পারাবার

লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার!”

পৃথিবীর কোথাও আছে এরকম গান?

জাতীয় জাগরনের প্রতিটা ক্ষেত্রে তিনি ভূমিকা রেখেছিলেন। কবিতা গানে তো তার কোন তুলনাই হয় না।

চল চল চল,

চল চল চল…

ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল

নিম্নে উতলা ধরণী–তল

অরুণ প্রাতের তরুণ দল

চল রে চল রে চল

আবার যদি গানের পরে চলচ্চিত্রের কথায় আসি, তাহলে বলা চলে, নজরুল এদেশের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পাইওনিয়ার তথা অগ্রপথিক। আমাদের দেশের মূর্খ চলচ্চিত্রকারেরা এ খবর রাখেই না। বাংলাভাষী কবিদের মধ্যে নজরুল হলো প্রথম চলচ্চিত্রকার, যিনি চলচ্চিত্রের সবকটা মাধ্যমে কাজ করেছেন শুধুমাত্র ক্যামেরা ছাড়া। তিনি ছিলেন মুসলমানদের মধ্যে প্রথম ফিল্ম মেকার। কিন্তু, আছে কোথাও এর কোনো স্বীকৃতি?

এবার আসেন অসাম্প্রদায়িকতায়। ভণ্ডামি বলি, সততা বলি, অথবা প্রতারণাই বলি, অনেকের মধ্যেই ছিল এগুলো। রবীন্দ্রনাথ থাকার পরেও কাজী নজরুল ইসলামের জন্য সেই ১৯২৯ সালের অনুষ্ঠানের ঘোষণা করা হয়েছিল। কেন করা হয়েছিল? তারা কি জানতেন না রবীন্দ্রনাথ উপরে আছে? জানতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন-

“আমার কবিতা, জানি আমি,

গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী –

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,

কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,

যে আছে মাটির কাছাকাছি,

সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।”

আবার,

“অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক’রে!

আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে॥

কি বুঝলেন? এমন লাইন রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে আছে! অবিশ্বাস্য মনে হয়নি লাইনগুলো? কিন্তু, আসলেই এগুলো রবীন্দ্রনাথের লেখা। কাকে নিয়ে লেখা বা কার উদ্দেশ্যে লেখা? অবশ্যই নজরুলকে নিয়ে লেখা। ২৩ বছরের একটি ছোকড়াকে তিনি পছন্দ না করলে বসন্তনামা উৎসর্গ করতেন? তার এই কর্মকাণ্ডে ব্রিটিশরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো এই ভেবে যে, এরকম একজন প্রিজনারকে নোবেলধারী ব্যক্তি তার বই উৎসর্গ করছেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবীতে বাংলা সাহিত্যে তারপরে যে এসেছেন তিনি আর কেউ নয় কাজী নজরুল ইসলাম। কারণ নজরুলের প্রতি বই উৎসর্গ করার কারণে রবীন্দ্রনাথের শিষ্য নামক চামচারা বলেছিলো, এই ২৩ বছরের ছোকড়ার জন্য আপনি একটি বই উৎসর্গ করলেন এটা কি শোভা পায়? তাকে আবার কবি সাহেব “কবি শ্রীমান কাজী নজরুল ইসলাম” পর্যন্ত বলেছেন, এটা কী করে হয়? সে আবার কিসের কবি?

রবীন্দ্রনাথ তখন বলেছিলেন,

“তোমরা তাহলে নজরুলের কবিতা পড়োনি। পড়লেও অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছিলে মাত্র। ভিতরের রস আস্বাদন করতে পারোনি তোমরা। যদি করতে, তাহলে বোকার মতো কথা বলতে না। নজরুল যা লিখেছে, তা শুধু কাব্য নয় মহাকাব্য। আমার বয়স যদি আজ তার কাছে থাকতো, তাহলে সে যা লিখছে আমিও তাই লিখতাম। আমিও এগুলোই লেখার চেষ্টা করতাম। কাজেই কাজী নজরুল ছিলেন জাতীয় জাগরণের অনন্য প্রতিভু। আমরা যে কথাগুলো বলতে পারছি না, নজরুল সে কথাগুলোই বলে। ওকে অনুধাবন করো, অনুসরণ করো। জাতীয় জাগরণে নজরুল এতটাই অপরিহার্য হয়ে পড়েছে যে তাকে বাদ দেওয়া যায় না।”

আমরা বলে থাকি, বেঁচে থাকার জন্য চারটি জিনিস প্রয়োজন, আলো, বাতাস খাদ্য, পানি। এগুলো যেমন বেঁচে থাকার জন্য জরুরী, তেমনি জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য চারটি জিনিসের অপরিহার্য। এই চারটি জিনিস বাংলা সাহিত্যে একমাত্র একসঙ্গে একত্রে চমৎকার ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপস্থাপন করে যিনি আমাদের আত্মার অধিস্বর হয়েছেন, আমাদের চেতনালোকের নায়ক হয়েছেন, তিনি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। একারণেই ইংল্যান্ডে যেমন এত বড় বড় কবি লেখক থাকার পরও শেক্সপিয়ার যেভাবে তাদের জাতীয় কবি; আমেরিকার যেমন হুইটম্যান, রবার্ট ট্রাস্টের মতো কবি থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের আত্মা; জাপানে কত বড় বড় নোবেল লড়িয়েট কবি থাকার পরেও যেমন নুগুচি হলেন তাদের আত্মা; ইরান—যেখানে হাফিজের মত কবি সম্পর্কে গোটে বলেছেন, পরকালে যদি স্রষ্টার কাছে কোনো কিছু চাওয়ার ক্ষমতা থাকতো তাহলে আমি একটাই জিনিস চাইবো যে-হাফিজের মাহফিলে বসে সরাব পান করতে চাই, সেই হাফিজের মতো কবি থাকা সত্ত্বেও ইরানের জাতীয় কবি হলেন ফেরদৌসী। কেন ফেরদৌসী? কারন ইরান মনে করে তাদের জাতিসত্তা, তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য এই সমস্ত কিছু একসঙ্গে ফেরদৌসীর শাহনামার মধ্যে যেভাবে স্পন্দিত হয়েছে, সেভাবে আর কারো কাব্যে হয়নি; তেমনি আমাদের এখানেও মাথার উপরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থাকার পরেও নজরুল হয়েছেন আমাদের জাতীয় কবি।

“মাথার উপরে রয়েছে রবি

রয়েছে সোনার শত ছেলে”

রবীন্দ্রনাথ আমাদের নক্ষত্র খচিত আকাশ আর নজরুল হলো আমাদের সুজলা-সুফলা; আমার মৃত্তিকার পৃথিবী। রবীন্দ্রনাথ গরিবের ঘরে বেনারসি শাড়ি, নজরুল হলেন প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় কাপড়, আমাদের ঘর, আমাদের দৈনন্দিন জীবন। মাথার উপরে নক্ষত্র খচিত আকাশের যেমন দরকার আছে তেমনি দরকার মাটির পৃথিবী। সে মাটির পৃথিবীর নায়ক হলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

এবার আসি অসাম্প্রদায়িকতায়। ব্রিটিশরা ভারতে আসার আগে এই সাম্প্রদায়িকতা ছিলো না। অনেককেই অনেক বড় বড় বুলি আওড়াতে দেখা যায়, কিন্তু সত্যিকারের অসাম্প্রদায়িক কবি এই উপমহাদেশে ছিলেন একজনই, তিনি হলেন নজরুল। তিনি লেখায়, কবিতায়, গানে যেমন এটা প্রমাণ করে গেছেন, তেমনি প্রমাণ করে গেছেন ব্যক্তি জীবনেও। তার একটা লাইনই আছে,

“হিন্দু না ওরা মুসলিম এই জিজ্ঞাসে কোন জন হে,

কাণ্ডারি বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা’র”

তিনি বলছেন,

হিন্দু না মুসলিম এটা জিজ্ঞাস করে কে? কান্ডারীর বলা উচিত, আমার মায়ের ছেলেরা মারা যাচ্ছে। এই নজরুলই আবার বলেছেন,

“মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মোসলমান।

মুসলিম তার নয়ণ-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥”

এরকম একটা লাইন দেখানো কি সম্ভব বাংলা সাহিত্যের মধ্য থেকে? তার এরকম অসংখ্য উদ্ধৃতি আছে। অসাম্প্রদায়িক একটি বাংলাদেশ যদি নির্মাণ করতে চাই, তাহলে নজরুলকে আমাদের সর্বসম্মুখে রাখতে হবে। বর্তমান বাংলাদেশের এতো এতো শঠতা এবং শয়তানি, এর বাইরে যে বাংলাদেশের জনমনে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি হওয়া বা বাংলাদেশের মুসলমানরা সত্যি সত্যিই যে অসাম্প্রদায়িক ছিলো, তার বড় প্রমাণ হলো নজরুল। নজরুল আমাদের চেতনার বাতিঘর। নজরুল আমাদের দিকনির্দেশক কম্পাস। নজরুল আমাদের প্রাণের সত্যিকারের পুরুষ। সেজন্য নজরুলের চেতনায় যেহেতু আমরা আলোকিত সেহেতু আমাদেরকে অসম্প্রদায়িক হতেই হবে।

এমনিতেও মুসলমানরা ধর্মগতভাবে অসাম্প্রদায়িক। মুসলমানদের আবেগতাড়িতভাবে সাম্প্রদায়িক কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অসম্প্রদায়িক। আবার যখন সত্যিকারের আলোচনায় বসা হয়, তখন কই থেকে কারা যেনো বলে, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। অথচ, এসব জিনিসগুলো মুসলমানরা অনেক আগে থেকেই শিখে আসছে। রাসূলের হাদীস, তোমার প্রতিবেশী যদি তোমার হাতে নিরাপদ হয় তাহলে তুমি ভালো মানুষ। অতএব, আমাদের প্রতিবেশীর উপর আমাদের হক আছে, সে হিন্দু হোক বা বৌদ্ধ হোক অমুসলিম হোক। নজরুল সেই ইসলামী আধ্যাত্মিকতার সত্যিকার বিকাশ ঘটিয়েছেন তার লেখক জীবন-সহ তার সব কিছুতে।

এর পরে আসি নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে।

তসলিমা নাসরিন আর বেগম রোকেয়ার মাঝে পার্থক্য কি? পার্থক্য খুবই সামান্য। দুজনই নারীবাদী কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি পার্থক্যের কারণে একজনকে জাতি মাথার উপরে নিয়ে রাখে আরেকজনকে ঘৃণার চোখে দেখে। বেগম রোকেয়ার নারীবাদীতার অর্থ হলো- কন্সট্রাক্টিভনেস। তিনি মনে করেন নারীকে সত্যিকার শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে তাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে পারলে সামাজিক বৈষম্য দূর হবে। দেশ সত্যিকার অর্থে উন্নয়নের একটি রাস্তায় অগ্রসর হবে। একটি গাড়ির একটা চাকা ছোটো আরেকটা চাকা বড় হলে সেই গাড়ি তো চলবে না, সেটা একই জায়গায় ঘুরপাক খাবে। অর্থাৎ দুটো চাকাকে সমানতালে একই সাথে আগাতে হবে। ঠিক তেমনি নারী-পুরুষকে সমানতালে রাখতে হবে। বেগম রোকেয়া পর্দাপ্রথা নিজে মানতেন। তিনি বলেছেন পর্দা উন্নতির পথে কোন বাধা নয়। উন্নতির পথে বরং বাধা হলো পর্দা যদি না থাকে। তাহলে তো পশুর সাথে তোমার কোনো পার্থক্য নাই, পশুর সাথে তোমার প্রভেদ কি? এটা হল বেগম রোকেয়ার কথা। বেগম রোকেয়ার নারী জাগরণের অর্থ হলো- নারীকে শিক্ষিত করো, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করো। এবং শিক্ষিত করো মানে হল সুশিক্ষিত করো।

আর তসলিমা নাসরিনের নারী জাগরণ মানে হল নারীর শিক্ষা নিয়ে তসলিমা নাসরিনের কোন মাথা ব্যাথা নেই। নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। তার মাথাব্যথা হলো নারীর যৌনাঙ্গ নিয়ে। সারাক্ষণ এটা উন্মুক্তভাবে ছেড়ে দিতে হবে, এখানে কোনো বিধি নিষেধ চলবে না। অর্থাৎ she is a destructive। বেগম রোকেয়া যদি হয় কনস্ট্রাক্টিভ তাহলে তসলিমা নাসরিন হল ডেসট্রাক্টিভ।

এই ডেসট্রাক্টিভ নজরুলের রাস্তা না বরং নজরুলের রাস্তা হল কনস্ট্রাক্টিভনেস। নজরুল হলো প্রডাক্টিভ, বেগম রোকেয়া হলেন প্রোডাক্টিভ। আর তসলিমা হলেন রিয়াক্টিভ, প্রতিক্রিয়াশীল।

এসব বিষয় মাথায় রেখে আমরা যদি নজরুলের নারীকে নিয়ে কবিতাগুলো পাঠ করি, তাহলে আমরা দেখবো নারীর জন্য নজরুল যা করে গেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে কোনল কবি কোথাও এরকম লিখেনি, যা বিশ্ব ইতিহাসে নজিরবিহীন। যেমন,

“বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর

অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।”“নারীর বিরহে, নারীর মিলনে নর পেল কবি-প্রাণ

যত কথা হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।”“জ্ঞানের লক্ষী, গানের লক্ষী, শষ্য-লক্ষী নারী,

সুষম-লক্ষী নারীওই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারী।”“দিবসে দিয়াছে শক্তি সাহস, নিশিথে হয়েছে বঁধু

পুরুষ এসেছে মরুতৃষা লয়ে নারী যোগায়েছে মধু।”“শষ্য ক্ষেত্র উর্বর হল,পুরুষ চালাল হাল,

নারী সেই মাঠে শষ্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।”“স্বর্ণ-রৌপ্যভার,

নারীর অঙ্গ-পরশ লভিয়া হয়েছে অলঙ্কার।”

এরকমভাবে নারীত্বের ব্যাপারে যদি নারী অধিকারের কথা বলি কনস্ট্রাক্টিভ ধারায়, তাহলে নজরুলের চেয়ে সফল শব্দ, সফল কাব্য বা সফল সাহিত্য-সম্ভার পৃথিবীতে কেউ দিতে পারেননি। এখানেও তিনি পাইওনিয়ার।

সর্বোপরি, মোদ্দাকথা হলো, আমাদের ভাষা বিদ্রোহ নিয়ে কথা বলা উচিত। এটা কোনো সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নয়, এটি সাংস্কৃতিক শূন্যতা, সাংস্কৃতিক ব্যর্থতা। নজরুল চর্চার একটাই উদ্দেশ্য হবে যেনো আমরা এই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনটাকে ধরতে পারি। বুঝতে হবে কেনো এই শব্দ ব্যবহার করা হয় আর কেনো ওই শব্দ ব্যবহার করা হয় না, এই অর্থগুলো যদি বুঝে ফেলি তাহলে আত্মশক্তি আরো বেড়ে যাবে।

একসঙ্গেই এতোকিছুর সমাহার বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে নজিরবিহীন। কবিতা, সংগীত, চলচ্চিত্র, সাংবাদিকতা, শিশু-সাহিত্য, ধর্ম, সংগীত—এমন কোন দিক নেই যেটাতে নজরুলকে বাদ দেওয়া যাবে। প্রত্যেকটা দিকেই নজরুল পাইওনিয়ার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন-

“যে আছে মাটির কাছাকাছি,

সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।”

আমরা যতবারই মানুষের কথা বলবো, নজরুল ছাড়া এর উপায় নাই। আমরা যদি একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের কথা বলি, তাহলে নজরুল ছাড়া বিকল্প নেই। আমরা যদি নারীদের নিয়ে কথা বলি, তাহলেও নজরুলের বিকল্প নেই। জাতীয় কবি তো সেই হয় যে জাতির আত্মার সাথে, হৃদয়ের সাথে, মনের সঙ্গে, মগজের সঙ্গে, তার স্বপ্নের সঙ্গে, সংগ্রামের সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে, ঐতিহ্যের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে, ভূগোলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং জাতিকে উজ্জীবিত করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। সেই কাজ বাংলাদেশে একমাত্র নজরুলই করেছেন। অতএব তিনি আমাদের জাতীয় কবি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও অনেক বড় কবি এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এটা মাথায় রাখতে হবে যে, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা যেখানে প্রতিফলিত হয়, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সেটা শুধু কাব্য নয় সেটা হলো মহাকাব্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন নজরুলের কবিতা শুধু কবিতা নয়, একেকটা মহা কবিতা।

ইংল্যান্ডে মিল্টন ছিলেন, বায়রন ছিলেন, সেলফি ছিলেন, আরো কত বড় কবি ছিলেন ইংরেজি ভাষায়। কিন্তু ইংল্যান্ডের জাতীয় কবি হলেন শেক্সপিয়র। একজন ড্রামাটিস্ট নাট্যকার যিনি মাত্র দু-চারটে কবিতা লিখেছেন, কিন্তু ইংরেজ জাতির সব গৌরব গাঁথার কথা সেখানে আছে। রাশিয়ার পুশকিন আর ভারতের রবীন্দ্রনাথ। যে কারণে ভারতের জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ, সেই একই কারণে নজরুল বাংলাদেশের জাতীয় কবি। এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্যগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে।

এই আলোচনার বিষয় এটা যে, নজরুল এবং আমাদের বিধ্বস্ত বাংলা। আমরা ভাষা আগ্রাসনের শিকার। আমাদেরকে এখন জাগতে হবে ভাষা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। আমরা যদি এখনও না জাগি তাহলে আর কবে জাগবো? আর যদি জাগতেই হয় তাহলে নজরুলের ভাষা বিদ্রোহের স্বরূপটা আমাদের জানতে হবে। একই সঙ্গে বাংলাভাষাকে আবারও বারোশো সাল থেকে ১৮০০ সাল এর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ধারণ করতে হবে তখনকার বাংলাকে, কিন্তু গতি থাকতে হবে বর্তমানের সাথে তাল মিলিয়ে। বদরের মাঠ থেকে আমি এখন লাঠি নিয়ে এসে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবোনা। আমাকে নিতে হবে বদরের মাঠ থেকে বদরের সেই আধ্যাত্মিক শক্তি। যদি শুধু লাঠি নিয়ে আসি তাহলে তো মারাই যাবো।

সেভাবেই পূর্বের বাংলা ভাষার আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে এসে আমাকে জানতে হবে বুঝতে হবে বর্তমানে কিভাবে এটার প্রয়োগ করবো। ১২০০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত যে বাংলা এই বাংলা আমার আত্মা, আমার আধ্যাত্মিকতা, আমার শক্তি। সেই আধ্যাত্মিক শক্তির আলোকে যদি আজকের বাংলাকে বা বাংলাদেশের বাংলাকে সাজানো যায় তাহলে আমি মনে করি নজরুলের জন্য আজকের এই আলোচনাটা সবদিক থেকে স্বার্থক।