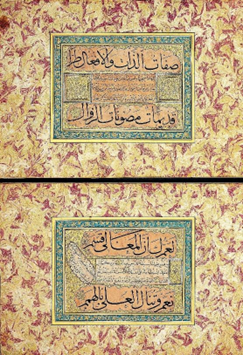

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ছিলো, উসমানীয়দের ঐতিহ্যবাহী ধ্রুপদী কাব্য “দিওয়ান” চর্চার স্বর্ণযুগ। এই লম্বা সময়ের ঐতিহ্যগত ভিত্তি এর স্বতন্ত্র ধারার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কবিদের সাহিত্যচর্চার চিরচারিত উপায় উপকরণের মধ্যে ছিল মাজমুন (দিওয়ান), মানুষের আবেগ-অনুভূতি, অপরিবর্তনীয় শব্দসমূহ, আর আরবী ছন্দশাস্ত্র। এই সমস্ত উপকরণসমূহ কবিদের পূর্ববর্তী সাহিত্যসমূহের অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তি করার পরিবর্তে তাদের দিয়েছিল, স্বতন্ত্র রচনাশৈলীতে গভীর অনুভূতি প্রকাশের সক্ষমতা। এছাড়াও এগুলো কবিতার গঠনে যোগ করেছিল নান্দনিকতার ভিন্ন এক মাত্রা। ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই উপকরণগুলো কাব্যশাস্ত্রের নান্দনিক মূলনীতিসমূহ মেনে চলতো। এই মূলনীতিসমূহ নন্দনতত্ত্বের অন্যান্য শাখাগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল।

তাহলে উসমানী সালতানাতে কিংবা সামগ্রিকভাবে ইসলামী সভ্যতায় নন্দনতত্ত্বের মানদন্ড কী ছিল?

নান্দনিকতার ধারণা

“নান্দনিকতা”র ইংরেজি প্রতিশব্দ “Aesthetics” (অ্যাসথেটিকস) শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ “Aesthesis” থেকে; যার অর্থ অনুভব বা উপলব্ধি। পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখলে “Aesthetics” শব্দের ব্যবহার বেশ পুরাতন। পারিভাষিকভাবে এটি এথেনিয়ান দার্শনিক প্লেটোর সময়কাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসলেও অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত অন্যান্য সাধারণ শব্দগুলোর মতোই এর বহুল ব্যবহার ছিলো। জার্মান দার্শনিক Gottfried Wilhelm Leibniz এর ছাত্র Alexander Gottlieb Baumgarten (১৭১৪-১৭৬২) তার বিখ্যাত গ্রন্থ “Aesthetica” এর মাধ্যমে “Aesthetics” শব্দটিকে একটি পরিভাষায় রূপদান করেন। পরবর্তীতে ঊনিশ শতকের শেষের দিকে উসমানীয়দের ওয়েস্টার্নাইজেশনের সময় এ পরিভাষাটি তুর্কি ভাষার অন্তর্ভূক্ত হয়।

গ্রিকো-ল্যাটিন সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত বিশ্বদর্শন থেকে আগত শব্দ “Aesthetics” পশ্চিমা সংস্কৃতির শিল্প-সৌন্দর্যের ব্যখ্যা করতে পারলেও অন্যান্য সংস্কৃতির শিল্প ও সৌন্দর্যের ব্যখ্যায় ছিল একেবারেই অপর্যাপ্ত। বিশেষ করে এই শব্দের দ্বারা ইসলামী শিল্প ও নান্দনিকতাকে তো সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ছিলোইনা, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইসলামী শিল্পকে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে উপস্থাপন করেছিলো।

উসমানী সভ্যতায় নান্দনিকতা বোঝাতে “Aesthetics” এর সমার্থক শব্দ হিসেবে আরবি শব্দ জামাল, অর্থাৎ সৌন্দর্য ব্যবহৃত হলেও এর দ্বারা “Aesthetics” এর পারিভাষিক অর্থ বোঝানো হতো না। এর দ্বারা সাধারণত বস্তুর এমন সব বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো হয়, যা মানুষের অন্তরে ভালো লাগার অনুভূতি, ইতিবাচক মনোভাব তৈরী করে।

“علم الجمال” (ইলমুল জামাল) এর অর্থ “সৌন্দর্য সংক্রান্ত জ্ঞান”। এটি “Aesthetics” শব্দের সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয় যা সৌন্দর্যের প্রকৃতি ও মূলনীতি, শৈল্পিক মূল্যমানের ধারা এবং সৌন্দর্য তত্ত্বের মতো বিষয়গুলোকে পরিগ্রহ করে।

উসমানীয়দের পশ্চিমাকরণকালের (ওয়েস্টার্নাইজেশনের সময়কালীন) বুদ্ধিজীবীগণ “Aesthetics” এর নামকরণ করেন “علم الحسن” (ইলমুল হুসন) বা “সৌন্দর্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান” (science of beauty)। তারা তখন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে “Aesthetics” হলো “চারুকলার দর্শন” এবং এই দর্শনকে “হিকমত-ই-বেদায়ী” হিসেবে নামকরণ করেন। ১৯১২ সালের পর “হিকমত-ই-বেদায়ী” এর পরিবর্তে কোরআনের “بداء” থেকে উদ্ভুত “بداية“ (বিদায়াত) শব্দের ব্যবহার শুরু হয় যার দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টির অনন্যতাকে বুঝানো হতো। অবশ্য পরবর্তীতে “Aesthetics” শব্দটিও তুর্কি ভাষার অন্তর্ভূক্ত হয়।

শিল্পকলায় ইমাম গাজ্জালীর প্রদত্ত রূপরেখা

বিখ্যাত ইসলামী দার্শনিক আল ফারাবীর মতে, “পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ, আর সৌন্দর্য আল্লাহর সিফাতের অন্তর্গত, সে তুলনায় অন্যান্য সবকিছুর সৌন্দর্য কেবল তারই বিভিন্ন প্রতিফলিত রূপ”। মহান চিন্তাবিদ ইবনে সিনা বলেন, “সমস্ত সৌন্দর্যের অধিকারী আল্লাহ, আর সমগ্র মহাবিশ্বের সৌন্দর্য এসেছে তার কাছ থেকেই”।

বিভিন্ন মৌলিক বিষয়গুলোর বিবেচনায় দেখা যায় ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে অন্যান্য দর্শন সম্পর্কিত বিষয়াবলির মতো নন্দনতত্ত্বকে আলাদা শাস্ত্র হিসেবে এতো বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়নি। এই বিষয়কে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বিস্তৃতভাবে সামনে নিয়ে আসেন ইমাম গাজ্জালী। তিনি তার “ইহইয়াউ উলুমুদ্দ্বীন” (ইসলামী জ্ঞানের পূণর্জাগরণ) গ্রন্থের “ভালোবাসা, আকাঙ্খা, দয়া ও তৃপ্তি” অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করেন।

তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো সৌন্দর্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে সে অবশ্যই তাকে ভালোবাসে। আর সৌন্দর্য তৃপ্তি দান করে যা মানুষ উপভোগ করে।” তার মতে, সৌন্দর্যের প্রতি আগ্রহ বস্তুগত কিংবা জৈবিক কোনো আনন্দ থেকে আসে না, বরং সৌন্দর্য থেকে পাওয়া আনন্দানুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সৌন্দর্য তার সত্ত্বাগতভাবেই ভালোবাসায় পূর্ণ; এক্ষেত্রে তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিংবা পানির ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে থাকার আনন্দানুভূতির উদাহরণ দেন। আল গাজ্জালী সৌন্দর্যকে ঐকতান (harmony) ও অনুপাতের (proportion) ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।

তার ব্যখ্যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে সুফী ধারায় সৌন্দর্যের আরও বিভিন্ন ব্যাখ্যা যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, তার চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করে ইবনে আরাবী ও মাওলানা জালালউদ্দীন রুমি সৌন্দর্যের আরো বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এই সমস্ত ব্যাখ্যাগুলো ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির অন্তর্গত হলেও মৌলিকভাবে ইসলামী চিন্তা, বিশ্বাস ও বিশ্বদর্শনকেই তুলে ধরে। এইভাবে ইমাম গাজ্জালীর মাধ্যমেই ইসলামী শিল্পকলায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নন্দনতত্ত্বের বিকাশ ঘটে।

শিল্প কোনো কর্ম নয় বরং শিল্প হলো আবিষ্কার

আঞ্চলিক ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সব ধরণের ইসলামী শিল্পেই বিভিন্ন আঙ্গিকে ইসলামের মূলনীতিসমূহের প্রয়োগ ছিলো। আর পশ্চিমাদের মতো ইসলামী শিল্পে নন্দনতত্ত্বের জ্ঞানসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উদ্ভূত না হওয়াটি মূলত মুসলিম শিল্পী এবং চিন্তাবিদদের অনুসৃত পন্থার ফলাফল।

বাস্তবতাকে শুধুমাত্র বস্তুজগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াবলীর দ্বারা ব্যাখ্যা করার ধারণাটি যে সঠিক নয়, সেটিও প্রাচীনকালে উদ্ভাবিত নন্দনতত্ত্বের সরল উপলব্ধির ফলাফল। খ্রিষ্টান ধর্মেও এই ধারণাটি সবসময় অপরিবর্তিত ছিলো।

প্রকৃতপক্ষে, কোনো ধর্মই বাস্তবতাকে শুধুমাত্র বস্তুজগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াবলির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না। কিন্তু বর্তমান সময়ে, শিল্পকলার অনেক ক্ষেত্রই শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াবলির দ্বারা বাস্তবতাকে বর্ণনা করার ধারণায় সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

মুসলিম শিল্পীগণ মৌলিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক কোনো ধারণার অনুসরণ না করার ফলে বহির্বিশ্বের চিত্রায়নও তাদের শিল্পসমূহে ফুটে উঠেছে। তারা সবসময়ই এমন এক চিন্তাধারার আলোকে কাজ করতেন যা তাদেরকে যেকোনো বস্তু বা বিষয়ের রূহী সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করতো। লুই ম্যাসাইননের মতো চিন্তাবিদদের মতে, মুসলিম শিল্পীগণ তাদের চিত্রকর্মকে মেটাফিজিক্সের দিকে নিয়ে যেতেন। ইসলামী নন্দনতত্ত্বে, শিল্পকলা মানে নতুন করে কোনো কিছুর সৃষ্টি নয় বরং শিল্প হচ্ছে ইতোমধ্যে বিদ্যমান রূপ ও সৌন্দর্যের অন্বেষণ এবং প্রকাশ। অর্থাৎ, শিল্পী সৌন্দর্যের সৃষ্টিকর্তা নন বরং আবিষ্কারক। সর্বোপরি, সবকিছুই আল্লাহর রঙে রঙিন। “…আর কেইবা আছে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ রঞ্জনকারী?” (সূরা আল-বাক্বারাহ : ১৩৮)

ইসলামী জিওগ্রাফিতে শিল্পের কাঠামোগত ধারণাকে “ফাইন আর্ট” হিসেবে সংজ্ঞায়ন খুবই সাম্প্রতিক। সাম্প্রতিক সময়ের আগ পর্যন্ত শিল্পকলার শাখাগুলোকে পৃথক পৃথক হিসেবে বিবেচনা করা হতো; যেমন: সংগীত বিজ্ঞান, সাহিত্য বিজ্ঞান ইত্যাদি। বস্তুত, শিল্প এবং কারুশিল্পসমূহকে ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় না। ফলশ্রুতিতে যখন ইসলামী শিল্প বা ইসলামী নন্দনতত্ত্বের কথা আসে, তখন এর দ্বারা শিল্পের বিস্তৃত এক জগৎকে বোঝানো হয়।

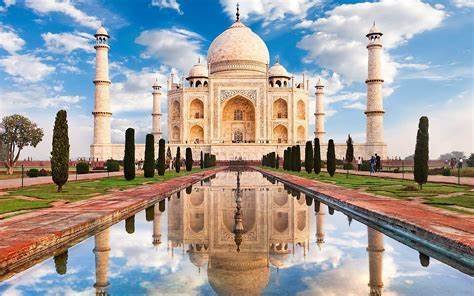

শিল্পক্ষেত্রে বিমূর্তন (Abstraction) বলতে মূলত এমন শিল্প বোঝায় যা বাস্তবতা থেকে দূরবর্তী। বিমূর্তনে বস্তুর ভৌত অবস্থা বা কোনো অবস্থানের চিত্রায়ন করা হয়না; বরং রঙ, রেখা কিংবা জ্যামিতিক প্যাটার্নের মাধ্যমে একটি ভাব বা ম্যাসেজ প্রকাশ করা হয়। মুসলিম শিল্পীদের মধ্যে যারা বিমূর্তন নিয়ে কাজ করেছেন তারাও “ওয়াহদাত আল-উজুদ” (অস্তিত্বের ঐক্য)-এর থেকে তাদের কাজের অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। সর্বোপরি, ইসলামী শিল্পকলার গূঢ় লক্ষ্য হচ্ছে, “দৃশ্যমান জিনিসের পেছনের অদৃশ্য (ঐশী) শক্তির কাছে পৌছানো”, আর বাহ্যিক লক্ষ্য হচ্ছে, “পৃথিবীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা”। বিভিন্ন মেটাফিজিক্যাল প্রেক্ষাপট থাকার পরেও ইসলামী শিল্প সর্বদাই মানুষের জীবনধারার সাথে জড়িত ছিলো। ইসলামে নান্দনিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে, দেখা নয় বরং অভিজ্ঞতা অর্জনই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।

অনুবাদঃ নাজমুস সাকিব নাঈম।